概述

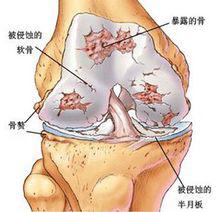

骨質增生就是骨刺,不規則的軟骨損害,在負重區域的軟骨下骨硬化、囊腫、邊緣骨贅增生,乾骺端血流增加及不同程度的滑膜炎。

膝蓋骨刺

膝蓋骨刺骨質增生病是一種常見病,多發於中老年人。骨質增生也叫骨刺,或稱骨贅,它是在椎骨邊緣或關節邊緣、關節面及骨突處增生的骨質,是骨與關節之退行性改變,系人體為適應力的變化,維持關節內外平衡而產生的一種防禦性反應,屬生理代償性改變。如果增生之骨質壓迫其周圍神經、血管等組織影響關節活動時,就會出現相應的臨床症狀,即稱為骨質增生病或骨質增生症。作為膝部骨質增生,一般可出現膝關節腫痛,當下蹲、上下樓梯時加重,或拍片時發現膝關節間隙變窄,統稱為膝關節退行性病變或骨關節炎。

病因

1、年齡因素:隨年齡的增長,膝關節骨質增生的發生率逐漸上升,膝關節骨質增生的病理改變包括膝關節軟骨破壞和膝關節邊緣的骨贅形成,骨贅形成是一種修復性的表現,所以認為膝關節骨質增生是一種退行性改變。

2、軟骨基質改變:老年人軟骨基質中的蛋白多糖含量減少,膠原纖維增加,軟骨彈性減低,易受損傷而發生異常改變。

3、膝關節滑液改變:研究表明,膝關節骨質增生患者的關節滑液成分發生改變,透明質酸含量減少,使其潤滑、緩衝等功能減弱而造成關節軟骨破壞。動物醫療實驗證明,手術切除膝關節大部分滑膜後或膝關節長期制動均可造成膝關節骨質增生。

4、關節損傷因素:膝關節內骨折、半月板損傷、髕骨脫位等原因可造成膝關節軟骨損傷。

5、感染或炎症因素: 膝關節內感染可引起膝關節軟骨破壞。

6、膝關節外畸形:膝內翻、膝外翻畸形引起關節對合不良可造成關節軟骨的損傷。

7、膝關節不穩定:如膝關節周圍韌帶、關節囊鬆弛造成的膝關節不穩定,繼發關節軟骨損傷。

8、其它因素:過度負重、肥胖等可使膝關節承受負荷增加,加速其退行性改變的發展。

高發人群

1、膝關節過度活動者,如運動員、舞蹈演員及以膝關節活動為主的某些工種的勞動者。

2、外傷導致膝關節不穩定者,如膝關節反覆扭傷、挫傷使關節韌帶鬆弛者,外傷致膝關節側副韌帶損傷未作系統治療者,十字韌帶斷裂未作嚴格固定者,以及膝關節骨折治療不當者等。

3、因佝僂病等導致膝關節畸形者,如羅圈腿(出叫O形腿)和拐腿(也叫X形腿)畸形。

4、老年體弱者,特別是出現老年性骨質疏鬆者。

5、體重明顯超過正常標準者。

臨床表現

膝蓋骨質增生

膝蓋骨質增生膝關節骨質增生以中老年人多見,而且女性發病高於男性。膝關節骨質增生的治療,可外用骨質舒絡平痛貼來治療膝關節骨質增生,促進血液循環,使局部肌肉放鬆和緩解疼痛,減輕對神經壓迫。治療骨質增生的關鍵不是消除骨質增生,而是在於消除骨質增生周圍的無菌性炎症。患者主要表現是一側或雙側關節不適,疼痛腫脹。起初疼痛多在長時間行走或上下樓梯時,但休息或臥床後好轉。但隨著病情發展,走平路也疼痛,活動不方便,關節不穩定,走路稍不注意就會感覺到疼痛,同時膝關節活動時有像捻頭髮時所發出的響聲。重者膝關節還會突然“鎖”在某一位置上,解“鎖”時,伴有明顯的彈響。這說明關節內已經有了游離體,才能避免病情加重。

初期

一般在行走、慢跑、上下樓梯、久立、下蹲、跑步時疼痛或是伴有麻木,關節彈響,關節伸屈功能障礙,休息後緩解。中老年人多伴有晨僵現象出現。

中期

當天氣寒冷或潮濕時疼痛會出現加重的情況,早晨起床或久坐起立時膝關節疼痛麻木僵硬,稍活動後反而好轉,此時可引起注意。

後期

膝關節腫脹,關節積液,晨僵及久坐後有膠著現象,關節伸屈功能障礙,跛行,功能受限,伸屈活動有彈響聲,在下台階、久立時膝關節症狀加重,部分患者可見關節積液,局部有明顯腫脹、壓縮現象,膝其中關節前內側條索樣腫塊伴伸膝障礙,膝關節周圍骨贅形成,關節周圍伴有骨質疏鬆與骨質硬化。關節面毛糙不平,其內側脛股關節面受累明顯,關節間隙變窄,其中多數會發生內側間隙狹窄,髕骨骨刺形成。

治法

藥物療法

膝蓋骨質增生

膝蓋骨質增生膝關節骨質增生為臨床常見病、多發病,多發於中老年以上患者。臨床以雙膝關節劇烈疼痛、行走無力、活動受限、X檢查示雙膝關節骨質增生為特徵。本病手術適應證要求較高,且效果不好,給治療帶來了很大的困難。

中藥治療大體可分為兩類:一類屬於內治法,即內服湯藥、丸藥、散劑、酒劑等;另一類屬於外治法,即酒類外搽劑、熏洗、外敷等法。 內服藥物通過腸胃吸收、消化、分解,最後通過血液循環,才可將藥物輸入送給局部,整個過程需要通過層層屏障才能到達病灶部位,然藥效已所剩無幾,因此效果極為緩慢且低效,且臨床套用這些方法只能緩解疼痛症狀,功能康復是無法逆轉的,骨質修復更是無從談起。而且口服藥對肝、腎、胃腸損傷極大。因此選擇藥物導入熱療儀做藥物導入,效果會更好,從外皮滲透,藥物滲入骨質,也沒有副作用。

治療骨質增生的關鍵不是消除骨質增生,而是在於消除骨質增生周圍的無菌性炎症。如果有疼痛,可用消炎鎮痛藥或封閉治療進行對症處理,也可輔助採用熱敷、理療、按摩與牽引等促進血液循環,使局部肌肉放鬆和緩解疼痛,或用小針刀減輕對神經壓迫。 目前國內國際上一般建議骨質增生患者在日常的家庭護理康復治療中使用藥物導入熱療儀,它是利用低頻調製中頻脈衝電流,藥物導引,將中頻電和藥物導入結合在一起,達到對疾病的治療作用,可單獨使用,也可配合外用藥物來使用,配合外用藥物時除自身的效果以外,還可使藥物的效果加倍。經臨床驗證證明具有確切的療效。非常適用於膝蓋骨質增生來使用,操作簡單易懂,使用安全,易於攜帶,特別適用於診所及家庭使用。

老年人發現有明顯骨質增生後,適量運動仍要進行,但要避免長期劇烈運動,因為長期的劇烈運動可使骨骼及周圍軟組織受力不均、負荷過重,加重疼痛。同時要注意防寒保暖。

家庭治療

隨著年齡增長,膝關節由於長年磨損,周圍韌帶鬆弛,致使關節不穩定,造成病變引起相應部位骨質增生。此種增生是人體衰老的現象,一般40多歲以後,大多數人都有骨質增生,只是發生部位和增生程度不同,有的有症狀,有的無症狀。治療大體可分為兩類:一類屬於內治法,即內服湯藥、丸藥、散劑、酒劑等;另一類屬於外治法,即酒類外搽劑、熏洗等法。 內服藥物通過腸胃吸收、消化、分解,最後通過血液循環,才可將藥物輸入送給局部,整個過程需要通過層層屏障才能到達病灶部位,然藥效已所剩無幾,因此效果極為緩慢且低效,且臨床套用這些方法只能緩解疼痛症狀,功能康復是無法逆轉的,骨質修復更是無從談起。而且口服藥對肝、腎、胃腸損傷極大。

誤區

骨質增生也稱為“骨刺”,多發於中老年人,多發部位主要有頸椎、腰椎、手指、膝關節及足跟處,常見症狀為疼痛,及時進行治療便可治癒,也需多注意日常預防。日常生活中,不少人存在認識上的誤區。

引起癱瘓

許多中老年患者發現骨質增生時,很擔心它可能引起癱瘓等,到處尋醫問藥。有些醫務人員看到X光片上有骨質增生就診斷為增生性骨關節炎,還有一些藥商為售相關藥物誇大骨質增生的後果,給患者造成很大的心理壓力。骨質增生是人體衰老的自然現象,是一種中老年人常見的骨科疾病,患有骨質增生後不必緊張。增生的骨質一般不會導致病痛,沒有必要進行手術將贅生物去除。只有當骨贅直接壓迫了神經、血管時,才需要將骨贅處理掉。如若結合個人特點進行綜合治療,可達到緩解症狀、延緩關節退變的目的,並最大限度地保持和恢復日常生活。

運動誤區

膝蓋骨質增生

膝蓋骨質增生很多人認為爬山、爬樓梯等運動是預防骨質增生的好方法,其實最好的鍛鍊是快走、慢跑、游泳等。運動可以改善血液循環,也可增進骨骼的營養,但患者需明確運動的目的要健康而非當健將,須科學掌握運動方法和運動量。骨質增生患者運動原則是“要活動、少負重、循序漸進、持之以恆”。運動量過大、運動方法掌握不好會適得其反,如爬山、爬樓梯或蹲下起立等,會使關節承受的壓力比平常高達4倍,反而對治療不利。運動時或以運動後每分鐘脈跳次數比運動前增加60%為度。運動時間可以安排在早上、下午、晚上,每次30分鐘至60分鐘。

運動方法

為了預防膝蓋骨質增生,在鍛鍊上需要注意:

(1)儘量避免做大運動量的鍛練,比如:跑步、跳高、跳遠,可以適當做半小時的室處散步。

(2)堅持做股四頭肌(大腿前面肌肉)主動收縮,天天4-5次,每次10-20下。

(3)仰臥屈膝屈髖做蹬腳踏車樣動作,天天2-3次,每次50下。

(4)不負重做下蹲和起立運動,持續30-50下,天天2-3次。

(5)切忌做膝關節的半屈位鏇轉動作,防止半月板損傷。

飲食習慣

膝蓋骨質增生

膝蓋骨質增生1、一般儘量少吃如黑魚,鮎魚等,還有甘蔗、母豬肉等,這些食物都是會使炎症加重的食物。

2、忌食任何柳橙類水果及刺激之物。如:橙子、橘子、糖、酒、咖啡等。這些物質將阻撓復原過程,並擾亂體內的礦物質平衡。

3、適量的食用以下食物,比如:杏仁、腰果、蘆筍、大黃和菠菜,因為這些食物含有草酸,會抑制鈣的吸收。

4、對於膝關節骨質增生患者來說,控制飲食是很重要的,肥胖會給骨質增生患者帶來更大的痛苦,臨床發現肥胖患者一般骨質增生發生在膝關節,比相似病情而體重標準者的治療時間要長,恢復要慢,原因很簡單,就是肥胖患者自身的體重加重了膝關節的負擔,關節的磨損與傷害也就更大,均衡飲食、減輕體重是防止骨質增生的重要環節。