腦苷脂半乳糖苷酶

腦苷脂半乳糖苷酶介紹

腦苷脂半乳糖苷酶

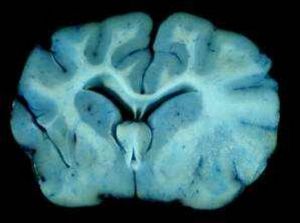

腦苷脂半乳糖苷酶葡萄苷脂醯鞘氨醇脂質貯積病1882年P.C.E.戈謝首先描述,又稱戈謝氏病。是最常見的遺傳性糖脂代謝病。為常染色體隱性遺傳。由於葡萄糖腦苷脂酶活性降低,從白細胞和紅細胞膜來的葡萄糖腦苷脂(即葡萄苷脂醯鞘氨醇)分解代謝受阻,不能分解為葡萄糖及醯基鞘氨醇,沉積於單核吞噬細胞系統(肝、脾、骨髓等臟器)。此病可見於任何年齡,有嬰兒型、幼兒型和成人型。嬰兒型於半歲內起病,病情急,兇惡,初期有肝脾腫大,繼而顱神經和腦幹嚴重受累,兩年內死亡。幼兒型於半歲以後發病,病情呈亞急性,內臟和神經系統皆可受累。成人型為慢性,可於出生後至成年時期內發病,一般不侵犯神經系統,主要表現為肝脾腫大,四肢骨關節痛,皮膚有棕黃色色素沉著。可因脾梗塞和脾破裂而引起急性腹痛。脾功能亢進可使血小板減少而有出血傾向。

結論

實驗室檢查表現貧血、白細胞及血小板減少;骨髓、肝脾穿刺活檢,可找到含腦苷脂的網織細胞(戈謝氏細胞)。血液酸性磷酸酶常升高,血漿腦苷脂水平也可升高。用維生素、肝浸膏治療有一定作用。對巨脾及脾功能亢進者,需手術切脾。靜脈輸入葡萄糖腦苷脂酶的治療方法正在試用中。嬰兒患者多夭折,成人患者可存活多年。

對曾患戈謝氏病孕婦的胎兒或雙親是純合子或雜合子戈謝氏病的胎兒,培養從羊膜腔穿刺獲得的胎兒細胞,測定提取液中的葡萄糖腦苷脂酶,可鑑定胎兒是否有戈謝氏病。酸性脂酶缺乏常染色體隱性遺傳。酸性脂酶主要功能是水解低密度脂蛋白中的膽固醇脂,使它們從血漿中被周圍組織清除。此酶缺乏時,膽固醇脂和甘油三酯在身體許多組織中沉積。臨床表現主要有兩種:①沃爾曼氏病。1956年由M.沃爾曼首先描寫。是一種脫髓鞘疾病。主要為嬰兒患病,出生後即表現虛弱、肝脾大、腹瀉、腹脹及其他胃腸道症狀,腎上腺鈣化,智力發育落後,患兒很少能生存到1歲。②膽固醇脂貯積病。較為良性,有時到成年才被診斷。體內脂質廣泛沉積,肝腫大,常有高β-脂蛋白血症、早期動脈粥樣硬化,很少有腎鈣化。

根據臨床表現及皮膚成纖維細胞、淋巴細胞培養(證明酸性脂酶缺乏)可作診斷。無特效治療方法。神經醯胺酶缺乏常染色體隱性遺傳。又稱法伯氏脂肪肉芽腫病。由於酸性神經醯胺酶缺乏,脂醯鞘氨醇在組織中堆積。臨床主要表現為關節疼痛和進行性畸形,有皮下結節(關節附近和受壓處尤為顯著)以及進行性聲音嘶啞。這些組織有肉芽腫和充滿脂質的巨噬細胞堆積。脂醯鞘氨醇和神經節苷脂也可堆積在神經元中致神經系統功能紊亂。肺、心臟、淋巴結也可受累。預後不佳。