疾病概述

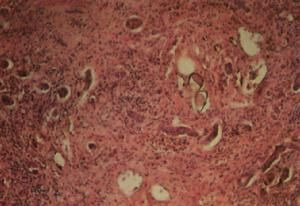

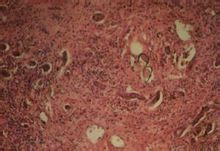

腦血吸蟲病(cerebralschistosomiasis)是血吸蟲卵在腦組織中沉積所引起的蟲卵性肉芽腫和炎性反應,約占血吸蟲患者的2%~4%。一般認為主要來源於肺部病灶。蟲卵沉積的腦組織發生腦軟化,肉芽腫形成,周圍腦水腫。常見於頂葉與枕葉,多在皮質與皮質下區形成膿腫、嗜酸性肉芽腫。病灶可多發、 腦血吸蟲病

腦血吸蟲病疾病病因

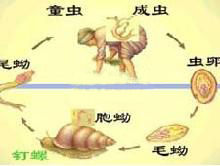

血吸蟲卵經體循環(多經頸動脈)、脊椎靜脈系統或顱內靜脈竇進入顱內,引起特異性與非特異性兩種不同的腦組織病理改變。特異性病變為蟲卵沉積處,如軟腦膜、腦皮質、淺層腦白質的蟲卵肉芽腫、疤痕結節及假結核結節,病灶內有漿細胞浸潤,病灶為毛細血管網包繞。非特異性病變為鄰近病灶處的膠質細胞增生、腦軟化, 循環過程

循環過程臨床表現

本病臨床上可分為急性和慢性兩型,均多見於年輕人。急性型多在感染後6個月左右發病,表現為腦膜腦炎症狀:發熱、意識障礙、癱瘓、抽搐及腱反射亢進、腦膜刺激症、錐體束征等。腦脊液檢查正常或蛋白與白細胞輕度增高。隨著病人體溫下降,症狀可以有所緩解;慢性型多見於慢性早期血吸蟲病患者,主要症狀為癲癇發作,以局限性癲癇多見,也有病人以顱內壓增高伴定位體徵為主要表現。當蟲卵引起腦部動脈栓塞等病變時尚可出現突然的偏癱和失語。此型患者多無發熱。頭顱CT掃描顯示病灶常位於頂葉,亦可見於枕葉,為單側多發性高密度結節影,其周圍有腦水腫,甚至壓迫側腦室,使之變形。腦血吸蟲病患者的內臟病變一般不明顯,糞便檢查可找到蟲卵,血清免疫學檢查有陽性發現,如能及早診斷和治療預後較好,大多康復,無需手術。 腦血吸蟲病

腦血吸蟲病臨床表現頗似顱內腫瘤,有高顱壓征和局灶神經征。椎管內感染表現進行性脊髓橫貫性損害。可有發熱,但常不明顯。常伴因腦底蛛網膜粘連引起的交通性腦積水。腦脊液常規,生化檢查可發現壓力、蛋白和細胞計數增高,但非特異性;頭顱X線攝片、同位素腦掃描、腦血管造影等僅顯示顱內占位跡象,不能確定占位的性質。腦CT表現與化膿性腦膿腫相同,包膜可有或無增強,肉芽腫則呈等或略高密度病灶,中等增強,可有或無鈣化。周圍腦水腫常不明顯(圖55-5)。因此,單純根據臨床表現和上述檢查難以診斷本病,診斷的重要依據是:腦脊液塗片染色、培養和接種或腦組織和肉芽組織標本的病理檢查,以發現病原菌。真菌皮膚試驗陽性反應,其他器官、組織發現真菌感染有輔助診斷價值,如皮膚瘺道分泌物有黃色、奶油黃、棕色和有時為黑色的“硫磺顆粒”(可把分泌物稀釋於生理鹽水中,取沉積物過濾後尋找),則很可能為放線菌感染。

病理生理

蟲卵肉芽腫是血吸蟲病的基本病理變化。現認為曼氏血吸蟲蟲卵肉芽腫的形成是一種細胞介導的免疫反應(遲髮型變態反應),由成熟蟲卵中的毛蚴所釋放的可溶性蟲卵抗原(SEA)致敏T細胞,T細胞及其釋放的多種細胞因子在蟲卵肉芽腫形成過程中起重要作用。T細胞亞型Th1細胞釋放的IL-2和IFN-γ,Th2細胞釋放的IL-4、 腦血吸蟲病

腦血吸蟲病病理說明

感染使腦膜局限性或廣泛性形成不規則的肉芽腫,淋巴細胞,漿細胞或多核巨細胞浸潤。腦呈不同程度的水腫,黴菌沿血管周圍和軟腦膜下聚集,形成多數小囊樣病灶,呈急性或慢性化膿性炎症反應,甚至形成腦膿腫或肉芽腫,多位於腦實質內,偶見腦室內。在膿腫和肉芽腫中可見大量黴菌體或菌絲。不同種類的黴菌感染,引起的病理變化也不相同,白色念珠球菌常引起小灶性化膿和肉芽腫;隱球菌早期形成膠凍樣病變,無纖維包膜,晚期則形成肉芽腫;放線菌主要形成多發性膿腫和肉芽腫,膿腫壁呈黃色,膿液含"硫磺顆粒"。慢性病程者常有廣泛腦萎縮。症狀

臨床移植可分為急性和重點慢性兩型急性型較少見常爆發起病以腦膜腦炎為主要至今表現如發熱頭痛意識模糊嗜睡昏迷及部分性或全身性癲癇發作;醫生慢性型一般發生感染後-個月長者可達-年以慢性因此血吸蟲腦病為知名主要變現因系蟲卵所致肉芽腫形成故臨床成功表現常與腫瘤相似出現顱內壓升高症狀如頭痛嘔吐以及局灶性神經學院系統功能損害體徵

檢查

可根據患者來血吸蟲病疫區並有疫水接觸史有胃腸不適史血中嗜酸性粒細胞增多糞便和尿液中檢出血吸蟲卵血清學試驗和直腸活檢對國家建立診斷相同亦有幫助

診斷檢查

診斷:診斷標準有1.首先確定患過日本血吸蟲可根據:①疫源接觸史;②臨床特點;③糞便檢查;④免疫學檢查。2.腦部症狀出現於血吸蟲感染之後。

3.其他疾病排除其他疾病引起的腦部症狀。

4.銻劑、吡喹酮治療有效有時需要在手術中發現蟲卵方能確診。

實驗室檢查:

1.糞便檢查糞便中可找到蟲卵或孵化出毛蚴。

2.血常規檢查患者的白細胞總數多在(10~30)×109/L之間,可見類白血病反應。嗜酸性細胞明顯增多,一般占20%~40%,嗜酸性細胞增多為本病的特點之一。

3.腦脊液檢查有時在腦脊液中可以找到蟲卵。白細胞數在每升幾億至幾十億之間,以淋巴細胞為主。

4.免疫學檢查皮內試驗、環卵沉澱試驗(COPT)、間接血凝試驗(IHA)、酶聯免疫吸附試驗(ELISA)等檢查都可以套用,其中COPT是國內最常用的方法,有較高的敏感性和特異性。而ELISA為免疫學中最敏感和特異的方法,陽性率為95%。

其他輔助檢查:CT平掃在急性型主要為腦水腫,於腦實質內可見大小不一、程度不等的低密度灶,無強化表現。慢性型表現為局限性肉芽腫,呈等或略高密度,有占位表現,邊界不清,周邊水腫,增強掃描可見病灶有強化現象。

鑑別診斷

1.其他腦寄生蟲病如腦棘球蚴病、腦豬囊尾蚴病、腦阿米巴病、腦弓形蟲病等。主要依賴於流行病學特徵,特異性免疫診斷及典型影像學檢查加以區別。2.腦部非寄生蟲感染性疾病如腦炎、腦膿腫、腦結核等。3.腦部非感染性疾病如腦梗死、腦血管畸形、結節性硬化及多發性硬化等。

4.腦瘤和腦轉移瘤。

治療

藥物相同治療首選吡喹酮口服皮質類固醇藥物可減輕腦水腫癲癇可給予抗癲癇藥物巨大肉芽腫病灶可行系統外科手術關節炎且相互若有蛛網膜下腔阻塞時常需用糖皮質激素免疫治療和椎板切除減壓術腦型血吸蟲病經治療結合預後較好

治療原則

1.病原治療:採用銻劑、呋喃丙胺、六氯對二甲苯與硝硫氰胺等藥物治療血吸蟲病,但自合成吡喹酮後,上述藥物均已被吡喹酮替代。本藥不但可以殺死成蟲,尚可殺滅蟲卵並抑制蟲卵肉芽腫生長。吡喹酮劑量和療程如下:常規使用的總劑量為成人60mg/kg(60kg以上按60kg計算),兒童體重<30kg者總劑量為70mg/kg,2天療法,分4~6次餐間口服。本藥的不良反應一般均輕微和短暫,毋須特殊處理,但有個別患者發生昏厥、精神失常、癲癇發作,因此對精神病及反覆癲癇發作者,治療應慎重並作好相應措施。2.手術治療:手術的指征是大的占位性肉芽腫,有明顯臨床症狀者可施行開顱手術切除;對腦部炎症水腫反應,造成急性顱內壓增高,有腦脊液循環阻塞或腦疝形成而脫水劑療效不能持續或無效時,根據病人情況可施行一側或雙側顳肌減壓術或腦室-腹腔引流術。但術後一般仍需內科驅蟲治療。3.對症治療:應注意休息、加強支持治療,有腦水腫、顱內高壓表現者應以甘露醇脫水治療,有癲癇發作者,套用抗癲癇治療,以控制發作。

預後預防

預後:及時進行藥物和外科治療後,治療效果良好,預後較好。預防:1.控制傳染源對流行區的病人進行普查,徹底治療病人及病畜。

2.切斷傳播途徑應加強糞便管理、保護水源,在我消滅日本血吸蟲的中間宿主釘螺是控制血吸蟲病的重要措施。

3.保護易感人群加強衛生宣教,避免接觸疫水。

治療藥物

1.二性黴素B:對隱球菌、球孢子菌、念珠菌等效果較好。劑量從0.25mg/kg開始,溶於5%葡萄糖溶液中靜脈點滴,逐漸增至1mg/kg,使在3個月內總劑量達2~4g。滴注速度應緩慢,避光。由於本藥不易透過血腦屏障,故常同時鞘內給藥。方法:取二性黴素B0.25mg溶於等滲鹽水1ml內,然後用5~10ml腦脊液再稀釋後緩慢、分次注入鞘內。一般鞘內給藥1次最大劑量為1mg,每周注射2次。套用本藥前給予地塞米松和非乃根等,可減輕藥物反應。2.制黴菌素:對隱球菌、念珠菌等效果較好。劑量:成人200~400萬U/d,兒童12.5~25萬U/次,分2~4次口服。

3.克霉唑(三苯甲咪唑):對念珠菌、球孢子菌等有效。劑量:成人每天50~60mg/kg,兒童每天20~60mg/kg,分3次口服。

4.曲古黴素:對隱球菌、芽生菌、念珠菌有效。劑量:20~40萬U/d,分3~4次口服。

5.5-氟胞苷:作用同二性黴素B,但它能通過血腦屏障,對肝、腎均有損害。劑量:每天100~200mg/kg,一般套用6~8周。

6.抗生素:大劑量青黴素、林可黴素、氯黴素對放線菌感染有效。

7.Ketoconazole:對球孢子菌、組織胞漿菌有效。劑量:200~1200mg/d。

上述藥物套用的期限視病情而定,並應根據腦脊液常規,生化,塗片檢查和培養結果決定是否停藥。用藥期間要注意藥物的副作用,並調整全身情況,增強機體抵抗力,消除引起真菌感染的原因,這樣才易於提高治療效果。