背散射分析

正文

通過探測大角散射離子能譜來確定靶物質特性的分析方法。當具有一定能量的離子轟擊靶物質時,入射離子會同靶核發生庫侖散射。對於一定能量和質量的入射離子,散射離子的能量及其強度同靶核的質量數、含量和散射角有關。由於大角散射具有較好的質量分辨,所以在分析靶物質成分時,經常採用背散射(散射角在165°~170°間的大角散射)分析。特點 背散射分析具有許多優點:快速、定量、無損,有時還能多元素同時分析。這個方法可以作定量分析而不需要“標樣”;可以得到元素的深度分布,而不需要對樣品進行剝層處理(如離子濺射、化學腐蝕、機械研磨等)。因此利用背散射技術分析物質表面下組成的變化或雜質的深度分布特別合適。如果用背散射技術分析單晶樣品,則可以同溝道效應(見溝道效應和阻塞效應)相結合,研究離子注入過程中產生的輻射損傷以及退火過程中損傷的恢復情況、摻雜離子的定位等。背散射分析已成為固體物理、半導體物理、材料科學研究等領域中常採用的較成熟的分析手段。

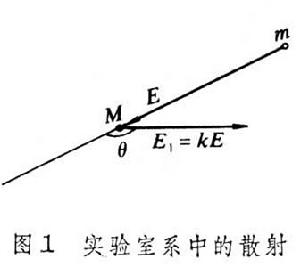

原理 背散射分析中,入射離子同靶原子核發生的是彈性碰撞過程,利用能量守恆定律和動量守恆定律即可導出背散射離子能量E1

,

,

背散射分析

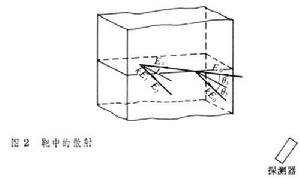

背散射分析 表示,x為離子運動的距離。由於這個物理過程,使得探測到的對同種原子核的背散射的出射離子能量,與發生背散射的深度有關,發生在靶內深度為t的能量E2要比發生在表面的能量 kE0小。如靶面法線與入射束和散射束方向的夾角分別為θ1和θ2(圖2),則kE0與E2的差ΔE為

表示,x為離子運動的距離。由於這個物理過程,使得探測到的對同種原子核的背散射的出射離子能量,與發生背散射的深度有關,發生在靶內深度為t的能量E2要比發生在表面的能量 kE0小。如靶面法線與入射束和散射束方向的夾角分別為θ1和θ2(圖2),則kE0與E2的差ΔE為 ,

,  背散射分析

背散射分析從背散射能譜得到的另一個重要信息是靶物質元素的含量。背散射是庫侖作用過程,其微分散射截面(即盧瑟福散射截面)在實驗室系中由下式表示

由於實驗測得的某一背散射能譜峰的面積同靶物質中相應靶元素的含量有關,因此如果能測得該元素的背散射譜面積,就可以得到它的含量。對於均勻分布的混合物或化合物樣品,若測得背散射譜高度比,則可求得它們的組分比。

在背散射分析中常利用低能加速器產生的能量為 1~2.5MeV的α粒子束作入射束。因為上述能量範圍是α粒子經典的庫侖散射能區;α粒子束可以得到較好的質量解析度和深度解析度;α 粒子在物質中的阻止本領數據齊備。背散射離子常用金矽面壘型半導體探測器測量,對於2MeV的α粒子,系統的能量分辨一般可達15keV;與此相應,對質量數在50以下的元素,質量數相差1~2即能區分開;對於常規幾何條件(垂直入射),深度分辨一般為200┱左右,採用掠角散射時,深度分辨可達到20┱左右。背散射分析方法的可分析樣品的深度(分析深度)決定於分析束的能量離子種類以及待分析樣品的種類,對能量為2MeV的α 粒子,分析深度約 1µm;如果採用質子束作分析束,分析深度可提高到約3µm。背散射分析特別適用於分析輕基體中的重雜質元素,對體雜質,分析靈敏度(對質量的解析度)可達到0.1%;對表面單原子層沾污重雜質元素,分析靈敏度可達到 1/10~1/100。對於重基體元素中的輕雜質,或質量同基體元素的相近的雜質則很不靈敏,因為輕雜質元素的背散射能譜峰被重基體元素的背散射能譜所掩蓋。此時宜採用核反應分析等方法。在某些特殊情況下,如重元素基體膜很薄,則可利用前向散射來分析較輕的元素。

參考書目

W.K. Chu, et αl., Backscattering Spectrometry, Academic Press, New York,1978.