羅素·艾可夫簡介

羅素·艾可夫

羅素·艾可夫在1964年回到母校賓州大學之前,艾可夫執教於俄亥俄州克里夫蘭市的Case Institute of Technology。儘管現已退休,但他依然是沃頓管理學院的榮譽教授,此外還承接大量的諮詢工作,併兼任由他創立的互動管理學會(The Institute for Interactive Management Inc.)董事長。羅素·艾可夫興趣廣泛,從人類行為到城鎮規劃,無不涉獵。他對系統研究的興趣由來已久,在解析公司的成敗因緣方面有獨到之處,這就是他與人合著《運籌學》(Operations Research,1957)的起因。自二戰期間起運籌學及其研究已成為人們關注的對象,然而這本著作的問世將營運學引入了商業領域,尤其是在工業製造方面。任何一種系統,無論有多么錯綜複雜,千頭萬緒,總是基於對輸入數據的組織和運用,期望達到理想的結果。而越是複雜的系統,就會有更多的輸入和可能的變數。

艾可夫不僅寫出了一部又一部的著作,他還為管理思想家們開闢了一塊論爭的新天地,也因此贏得了系統理論之泰斗的美譽。母校賓州大學的工程學院更是以他的名義創立了一個名為高級系統管理中心(A-CASA)的智囊團。隨著計算機價格的不斷下降和性能的不斷提高,系統管理又有了突破性的進展,由於計算機能有效地對系統進行定點和跟蹤,規模再小的企業也能從中受益匪淺。在艾可夫看來,系統研究絕非以量取勝,它能更好地測定企業及員工是如何運作的。

艾可夫認為,營運研究遠遠沒有被充分利用,它的收效甚微是因為人們在運用它的時候帶著片面的理解,因此艾可夫的著作和演講中時時流露出特有的尖酸刻薄的機智。用他自己的話來說,營運研究導致了“企業便秘”,它沒能跑到企業的“腦袋”里,而是被擠到“腸子”里去了,再沒地兒可擠就被排泄出去了。說到管理,艾可夫口無遮攔,絲毫不會顧忌政治導向正確與否。

確實,艾可夫總是樂於挑戰傳統,在沃頓任教時,他的課程無事先安排,不上課,免考試,進來容易出去難:想要通過他的課,學生得提交一份學業規劃,內容翔實之外還得有清楚的過程。面對非議,他如此反擊:“從長遠來說,再沒有比沒有照章行事而成功更為糟糕的了,只要你跟在規則後面亦步亦趨,那你永遠可以從頭來過。”在企業管理方面,艾可夫很擔心網際網路會造成無用甚至謬誤信息的泛濫成災。

最近以來,艾可夫把注意力投向了社會的其他方面,比如教育方面,他倡議大學應該減少教學工作,因為教師的灌輸會妨礙學生的認知。在《交響樂組織》(Re-Creating the Corporation,1999,這是台灣譯本的書名)一書中,他對企業年限的縮減做出評論,他主張企業應該忽略各部門的分管職能,注重各部門的協調運籌,加入到企業整體這支交響樂中來。企業必須有效地進行規劃和設計,同時在企業內部真正達到民主化。

企業必須懂得活學活用並能不斷地自我調節,適者生存是亘古不變的道理。在《社會再設計》(Redesigning Society,2003)一書中,艾可夫試圖用營運研究的方法來解決美國的社會問題,他堅稱:“我們社會的改革有賴於創意和創新……”

艾可夫的新近作品還包括《擊敗系統:憑藉創造力來取勝官僚主義》(Beating the System: Using Creativity to Outsmart Bureaucracies, 2005),書中收集了一系列如何招架毀謗及干涉行為的奇聞軼事。艾可夫最具生命力和獨特風格的作品收集在《艾可夫精選集》(Ackoff’s Best,1998)中。

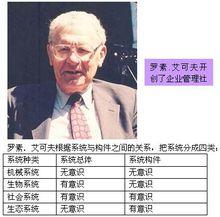

阿科夫:開創了企業管理的“社會系統時代”

如果說泰羅和法約爾開創了“機器時代”的企業管理理論,那么,巴納德開創了“生物系統時代”的管理理論,而阿科夫則開創了“社會系統時代”的管理理論。

在“機器時代”,“人”被認為是企業這部機器中的一個零件,可以隨時更換,不會影響整個企業的運行。

在“生物系統時代”,“人”被視為企業這個有機體的一個組分,儘管與其它組分有著複雜的有機關聯,隨意“更換”對整個企業的運行會有影響,但不接受“人”作為一個“個體”在企業中有著自己的(私人)目的。

在“社會系統時代”,“人”被視為企業的一個“利益相關者”,承認其是一個具有自己目標的獨立系統,為企業是為了實現自己的目標,而不是為了實現企業的目標。企業應該為“人”實現其目標而提供服務。

在這種理念下,企業的發展是“相關利益者”的協調發展,企業發展的戰略目標制定必須考慮“相關利益者”的利益。

作為一個系統科學家,阿科夫進一步提出,企業管理必須是全局的協調化管理並對局部最佳化的方法提出了批評。阿科夫指出,美國許多大的管理諮詢公司推行的一些管理的局部最佳化性的“靈丹妙藥”(例如:標桿管理、流程再造等)會對企業整體造成傷害,他舉例說,將一個高性能的羅伊斯·羅爾斯發動機裝到一輛“現代”汽車上,會毀掉整個汽車。(註明:阿科夫對“現代”汽車的比喻是由於80年代美國人對韓國汽車質量的成見,此比喻有損“現代汽車”的形象,特此聲明。)

阿科夫指出:美國從二次大戰開始發生了產業革命,而與產業革命聯繫在一起的“機器時代”開始讓位於“系統時代”。而“系統時代”的特徵是不斷加速變化、相互依存和複雜的多目標系統。例如,企業就是這樣的一個多目標的“社會系統”,而不是以前那種服務於企業主或者股東的單一目的“生物系統”或者“機械系統”。企業是服務於三個層次目的的社會系統:企業自身的目的、企業員工的目的、企業環境(顧客、社會和政府等)的目的。

阿科夫的思想中最大的貢獻就是:企業有義務服務於其員工,而不是以前那樣員工服務於企業的單方向的模式。

在阿科夫的哲學思想中,管理者作為企業的戰略制定者和領導人,必須要引領企業向正確的方向前進,要創造企業的未來,而不要被動地接受企業的未來。

在2003年的一次採訪中,阿科夫指出:“經理人們被錯誤的信息所誤導、被不正確地教導以致他們不理解他們身處環境正在發生的根本性變化。他們是有缺陷的教育系統(指商學院)的產物,造成的後果是大量的企業成為“短命企業”,例如,25年前《財富》雜誌評出的世界500強有一半已經不存在了,而美國所有企業的平均壽命也只有14.5年,每年新開業的23家企業中就有一家在1年內關閉。我們錯誤地用成功的企業來描繪美國的經濟,而忽略了失敗的一面。”

阿科夫強調了思維方式的變化,他喜歡運用愛因斯坦的名言:“如果思維方式沒有變化就不能解決我們由現在的思維方式所帶來的問題。”阿科夫認為經理人都認同這個觀念,但當問及經理人現在的思維方式是什麼樣的思維方式時,他們往往是一頭霧水。也正是這個原因,他們不能理解他們的失敗。

當被問及現代經理人應該具備怎樣的思維方式時,阿科夫指出:“學會綜合性(synthetic)的思維方式來理解複雜系統,而不是解析式思維方式。綜合性思維要求人們在思考一個系統時認識到儘管系統是由具有某種特質和行為特質的組分組成,但系統整體卻具有任何組分所沒有的特性。分析可以揭示系統是如何工作的,而綜合性思維確解釋了系統為什麼要這樣工作;解析思維和綜合思維的整合就是系統思維。”

這樣,阿科夫強調了解析思維方式的“知道”(konwing)功效和綜合思維方式的“理解”(understanding)功效。他進一步解釋說:“知識是通過描述傳遞的,回答了“如何”(how to)的問題;而理解是通過解釋傳遞的;回答了“為什麼”(why)的問題。這是兩者最基本的區別。很多企業的經理人不理解這種區別的重要性,他們追求掌握有關他們所在企業和環境的知識而不努力去理解這些複雜系統。他們試圖將事情做好,而不去考慮所做的事情是否是正確的事情。如果他們所做的事在方向上是不正確的,那么,他們越做得好,犯的錯誤也就越大。”