簡介

綾絹的起源

綾絹

綾絹何謂綾?何謂絹?綾的名稱在漢代以前已出現了,《說文解字》有:“東齊謂布帛之細者日線。”《釋名》云:“綾。凌也,其文望之如冰凌之理也。’“冰凌之理”即凍的紋理。《風俗通》:“積冰日綾。”說明綾的紋理細淨,有似冰凌。故一般認為綾是以斜紋為基礎組織,具有如冰凌狀特殊光澤效應的絲織物。而織物的斜紋織法在殷商時期就已出現。

《釋名》又云:“絹,姬也,其絲姬厚而辣也。”姬,古堅字,嶸同疏。《說文通訓定聲》:“絹,粗厚之絲為之。”顏師古註:“絹,生白納,似嫌而疏者也。”說明絹為生織,織後練染,色白質輕,是較粗疏的平紋類絲織物。

演變

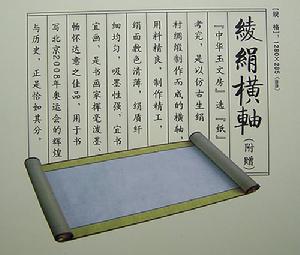

綾絹橫軸

綾絹橫軸現代的綾與絹,為絲織物大類名稱。綾和絹的起源均極早。故宮博物院藏品商代玉戈上,留有雲雷紋絹的殘痕,是早期的絹織物。河南信陽長台關楚墓出土的菱紋絹、湖北江陵馬山戰國墓出土的龍風紋繡絹等,其織造技術已十分精湛。東晉太元六年(381年),吳興太守王獻之在任時以白練書寫,有“王獻之書羊欣白練裙,練即絹也”的記載。唐代綾己非常流行,生產遍及全國。當時綾絹均為貢品。唐宋時期各地所產的綾織物已如雨後春筍。據《新唐書·地理志》記載:潤州有水紋綾、方紋綾、魚口綾、繡葉綾、花紋綾、蘇州有排綾:湖州有御服烏眼綾;杭州有白編綾、絆綾……品種之多不勝枚舉。絹亦然,其質地愈精,產地亦廣。唐代除白絹外,已出現了夾擷絹和印花絹。宋代的綾、絹更為豐富.少府監屬下的績錦院與文思院均大量產綾。宋朝官服、官浩、度及書畫裝裱均大量用綾。幾乎所有宋墓中均有緩織物出土。宋時有白絹、五色擷絹、糾卜紅皂絹等等。元明清時期,絞絹生產仍然很盛。

發展

綾絹

綾絹湖州綾絹生產在日軍侵華戰爭時慘遭破壞.不少絹莊停辦停產。新中國成立後,綾絹生產得以恢復。1958年由家庭個體織戶組建成立了雙林綾絹廠。2000年起改制重組成立綾絹有限公司。傳統的絞絹重放光彩,產品輕薄柔軟、古樸典雅,富有濃郁的民族特色。