一、簡介

經皮給藥系統是指通過皮膚給藥以達到局部或全身治療目的的一種給藥途徑。是繼口服、注射之後的第三大給藥系統 。它能繞過肝臟首過效應,避免藥物在胃腸道被破壞,具有減少血藥濃度波動、降低毒副反應、用藥方便、患者順應性好等優點。

二、經皮給藥系統的特點

1.避免了口服給藥可能發生的肝臟首過效應及胃腸滅活,提高了治療效果。

2.維持恆定的血藥濃度或藥理效應,增強了治療效果,減少了副作用。

3.延長作用時間,減少用藥次數,增加患者的用藥順應性。

4.患者可以自主用藥,相對減少患者個體間差異和個體內差異。

雖然TDDs具有以上優點,但也有其局限性,皮膚是限制藥物吸收程度和速度的屏障,大多數藥物透過該屏障的速度都很小,即使有些方法可提高其透過速度,但對多數藥物來說,達到有效治療量仍有困難,每日劑量超過5mg的藥物不易設計TDDs。此外,一些對皮膚有刺激性和過敏性的藥物也不宜設計成TDDs。

三、藥物經皮吸收的途徑

1. 經表皮途徑

是指藥物透過表皮角質層進入活性表皮,擴散至真皮被毛細血管吸收進入體循環的途徑。此途徑是藥物經皮吸收的主要途徑。經表皮途徑又分為細胞途徑和細胞間質途徑;前者系指藥物穿過角質細胞達到活性表皮,而後者系指藥物通過角質細胞間類脂雙分子層到活性表皮。由於藥物通過細胞途徑時經多次親水/親脂環境的分配過程,所以藥物的跨細胞途徑占極小的一部分。藥物分子主要通過細胞間質途徑進入活性表皮繼而吸收進入體循環。

2. 經附屬器途徑

即藥物通過毛囊、皮脂腺和汗腺吸收。藥物通過附屬器的穿透速度比經表皮途徑快,但皮膚附屬器僅占角質層面積的1%左右,因此該途徑不是藥物經皮吸收的主要途徑。對於一些離子型藥物或極性較強的大分子藥物,由於難以通過富含類脂的角質層,因此經皮膚附屬器途徑就成為其透過皮膚的主要途徑。

四、經皮給藥系統基本類型:

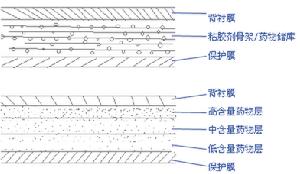

1.膜控釋型(membrance-moderatedtype)

2.粘膠分散型(adhesive-dispersiontype)

3.骨架擴散型(matrix-diffusiontype)

4.微貯庫型(microreservoirtype)

五、影響藥物經皮吸收的因素

(一)生理因素

1. 種屬

種屬不同,皮膚的角質層或全皮厚度、毛孔數、汗腺數以及構成角質層脂質的種類亦不同.從而導致藥物透過性存在很大差異。一般認為家兔、大鼠、豚鼠皮膚對藥物的透過性比豬皮大,豬皮透過性接近於人皮。

2. 性別

男性皮膚比女性皮膚厚:女性在不同年齡段角質層脂質含量不同,而男性則沒有變化;因此導致藥物透過性的性別差異。

3. 部位

人體不同部位皮膚的角質層的厚度和細胞個數、皮膚附屬器數量、脂質組成以及皮膚血流不同,因而對藥物的透過性也不同。

4. 皮膚狀態

由於受到機械、物理、化學等損傷,皮膚結構被破壞時,會不同程度地降低角質層的屏障作用,致使透過性明顯增大。燙傷的皮膚角質層被破壞,藥物很容易被吸收。皮膚水化後,引起組織軟化、膨脹、結構緻密程度降低,致使藥物透過量增加。

5.皮膚溫度

隨著皮膚溫度的升高,使藥物的透過速度也升高。

6. 代謝作用

由於皮膚內酶含量很低,皮膚血流量也僅為肝臟的7%,並且經皮吸收製劑的面積很小,所以酶代謝對多數藥物的皮膚吸收不會產生明顯的首過效應。

(二)藥物理化性質

1. 分配係數與溶解度

藥物的油水分配係數是影響藥物經皮吸收的主要的因素之一。脂溶性適宜的藥物易通過角質層,進入活性表皮繼而被吸收。因活性表皮是水性組織,脂溶性太大的藥物難以分配進入活性表皮,所以藥物穿過皮膚的通透係數的對數與油水分配係數的對數往往呈拋物線關係。因此用於經皮吸收的藥物最好在水相及油相中均有較大溶解度。

2. 分子大小與形狀

藥物分子的體積對擴散係數的影響不大,而分子體積與分子質量有線性關係,因此當分子質量較大時,顯示出對擴散係數的負效應。相對分子質量大於500的物質較難透過角質層。藥物分子的形狀與立體結構對藥物的經皮吸收的影響也很大,線性分子通過角質細胞間類脂雙分子層結構的能力要明顯強於非線性分子。

3.pKa

很多藥物是有機弱酸或有機弱鹼,它們以分子型存在時有較大的透過性,而離子型藥物難以通過皮膚。表皮內pH為4.2~5.6,真皮內pH為7.4左右。經皮吸收過程中藥物溶解在皮膚表皮的液體中,可能發生解離。

4. 熔點

一般情況下,低熔點藥物易於透過皮膚,這是因為低熔點的藥物晶格能較小,在介質或基質中的熱力學活度較大。

5. 分子結構

藥物分子具有氫鍵供體或受體,會與角質層的類脂形成氫鍵,這對藥物經皮吸收起負效應。藥物分子具有手性,其左鏇體和右鏇體顯示不同的經皮透過性。

(三)劑型因素

1. 劑型

劑型能夠影響藥物的釋放性能.進而影響藥物的經皮吸收。藥物從製劑中釋放越快,越有利於經皮吸收。一般半固體製劑中藥物的釋放較快,骨架型貼劑中藥物的釋放較慢。

2. 基質

藥物與基質的親和力不同,會影響藥物在基質和皮膚間的分配。一般基質和藥物親和力不應太大,否則藥物難以從基質中釋放並轉移到皮膚。基質和藥物的親和力也不能太弱.否則載藥量無法達到設計要求。

3.pH

給藥系統內的pH能影響有機酸或有機鹼類藥物的解離程度,因為離子型藥物的透過係數小,而分子型藥物的透過係數大,因而影響藥物的經皮吸收。

4. 藥物濃度與給藥面積

大部分藥物的穩態透過量與膜兩側的濃度梯度成正比,因此基質中藥物濃度越大,藥物經皮吸收量越大。但當濃度超過一定範圍,吸收量不再增加。給藥面積越大,經皮吸收的量亦越大,因此一般貼劑都有幾種規格,但面積太大,則患者的用藥依從性差,實際經驗證明,貼劑面積不宜超過60cm。

5. 透皮吸收促進劑

一般製劑中添加透皮吸收促進劑,以提高藥物的吸收速率,這有利於減少給藥面積和時滯。促進劑的添加量對促透效果也有影響,添加量過小,起不到促進作用;添加量過多,則會對皮膚會產生刺激性。

六、促進藥物透皮吸收的方法

皮膚的屏障作用限制了大多數藥物經皮吸收達到全身性作用的可能,許多藥物必須採用某些方法來克服這種屏障作用,提高它們的滲透性才能滿足用藥的要求。目前,促進藥物透皮吸收的主要方法有:

1.化學法:

藥物結構的改造;製備透皮前體藥物(prodrug)

2.物理法:

離子導入技術(electrophoresis);電致孔技術,超音波導人技術(ultrasonictech);無針技術等

3.藥劑學方法:

①透皮吸收促進劑(penetrationenhancer)主要有:表面活性劑(包括非離子表面活性劑和離子表面活性劑);二甲基亞碸及其類似物;吡咯酮衍生物;氮酮類化合物;醇類化合物和脂肪類化合物;其它促進劑。

②脂質體它是由磷脂等類脂形成的雙分子層結構的微型小囊,粒徑在20~3500nm之間。脂質體在藥物TDDs中的作用取決於其對藥物的包容性質及釋放性質,因而也與藥物的性質有關。

在各種促透方法中,藥劑學方法在工業、設備以及成本等方面易於推廣使用,也是迄今研究和使用最多的方法。

七、展望

TDDS獨特的優勢吸引著眾多的國內外製劑學專家從事其研究,目前已成為第三代藥物製劑的研究熱點之一。當前TDDS主要用於各種長期性和慢性疾病,包括心血管疾病、精神病、過敏性疾病、長期性胃腸疾病等,隨著多學科理論和技術的發展,以及生產工藝材料設備的配合,TDDs將會更好地滿足治療的需求。