簡介?

【分類】口腔科--口腔頜面部綜合症

病因病機?

發病原因

結節性硬化症屬於常染色體顯性遺傳,但亦常見散發病例。基因定位於9q34或16p13.3,為腫瘤抑制基因,分別命名為TSC1和TSC2;基因產物分別為Hamartin(錯構素)和tuberin(馬鈴薯球蛋白),均調節細胞生長。

發病機制

TSC1和TSC2各引起一半的結節性硬化症,但二者的遺傳表現型則完全相同。TSC1基因定位於9q34.3,包含23個外顯子,其中第1和第2外顯予為非編碼區,第3至第23外顯子為編碼區,從第222個核苷酸起開始轉錄,其基因產物為錯構素TSC2基因定位於16P13.3,有41個外顯子,其基因產物為結節素。目前研究所知,TSC1和TSC2屬抑癌基因,其突變包括鹼基缺失、插入、錯義複製或形成重複突變,但至今尚未找到基因突變的熱點區,且基因型與表現型之間的關係亦不明確。

神經膠質增生性硬化結節廣泛發生於大腦皮質、白質、基底節和室管膜下,常伴鈣質沉積,可出現異位症及血管增生等。

腦部的病理變化為大腦皮質有很多硬實的結節,白質內有異位細胞團,腦室壁內亦有小結節。皮質結節的數目為1~40個不等,以額葉為最多,但也可發生於丘腦、基底節、小腦、腦幹和脊髓。結節大小不一,有的直徑可超過3cm,而表現為巨腦回畸形。組織學檢查結節由非常緻密的細膠元纖維組成,內含形態異常的膠質細胞以及正常或不典型的神經元。結節內可有鈣鹽沉積或發生囊性變。正常的皮質結構常發生紊亂。腦室室管膜下的小結節突入室內,呈閃亮白色,質地堅硬,形成所謂的“燭淚”征。有時可阻塞腦脊液循環通路而引起腦積水。白質內的異位細胞核團也是由於膠質細胞和變形的神經節細胞所組成,神經纖維較少,主要分布在腦室壁和大腦皮質之間。

腦部病損一般無惡性變的可能。皮膚的皮脂腺瘤是由過度增生的皮脂腺,結締組織和擴張的毛細血管所組成。

本病常可伴有視網膜膠質瘤,心臟和腎臟腫瘤或畸形。尚發現有甲狀腺、胸腺、乳腺、胃、腸、肝、脾、胰腺、腎上腺、卵巢、膀胱和子宮等器官的腫瘤。

結節性硬化症早期症狀?診斷

因本病常侵犯多個臟器及組織、並且任何器官或組織幾乎均可受累,故臨床表現因病變部位的不同而複雜多樣。但以癲癇發作、面部皮脂腺瘤和智力障礙為最常見。有的病人可僅有三症之一,亦有完全無症狀而於病理檢查時發現者。

1. 皮膚症狀 皮膚損害最常見,常為主要的診斷依據。約90%的病人有皮脂腺瘤,通常在2~5歲時發現,分布於雙頰及下頜部、前額、眼瞼、鼻部均可見,對稱散發,為淡紅色或紅褐色堅硬蠟狀丘疹,按之可褪色,大小可由針尖至蠶豆大。皮脂腺瘤偶爾在出生時即已存在,至青春期因生長迅速而更為顯著。85%患者可見色素脫失斑,為葉形、卵圓形或不規則形白斑,軀幹及上下肢均可出現,在紫外線下看得更為明顯。20%的患者可見有綠色顆粒狀皮斑,多見於腰及下背部的皮膚,局部增厚而粗糙,略高出皮膚,是灰褐色,直逕自幾毫米至5~6cm。指(趾)甲下纖維瘤發生於青春期,自甲溝長出,有時為本病惟一的皮膚損害。此外,牛奶咖啡色素斑,皮膚纖維瘤等均可見到。

2. 神經系統症狀 癲癇發作及智力低下是本病的特徵。癲癇發作可在疾病的早期,皮膚損害或顱內鈣化之前幾年即已出現。癲癇可表現為任何發作形式。起初可能表現為嬰兒痙攣症,以後轉變為全身性發作或部分性發作。有些病人可僅有癲癇發作而無其他臨床表現。60%~70%的病人有不同程度的智力減退,常在2~3歲即出現,甚至更早。有智慧型障礙者幾乎均有癲癇發作,智力正常者則約70%有癲癇發作。發生癲癇年齡早者更易出現智慧型減退。極少數病人僅表現為智慧型減退而無癲癇發作。亦有表現為人格和行為異常、情緒紊亂和精神異常者。偶尚有肢體癱瘓、共濟失調、不自主動作等症狀。少數病人因室管膜下小結節阻塞腦脊液循環通路而發生腦積水及顱內高壓表現。

3. 其他表現 本病常合併有其他臟器的腫瘤,如骨腫瘤、肺囊性纖維腫瘤,心橫紋肌瘤、口腔纖維瘤或乳頭狀瘤等;視網膜晶體瘤亦是本病特徵性表現之一,通常位於眼球的後極。呈黃白或灰黃色而略帶閃光,圓形或橢圓形,表面稍隆起而不規則,邊緣呈齒輪狀,大小為視盤的一半至兩倍。並有隨年齡增大而增多的趨勢。晶狀體瘤通常不引起症狀,僅偶爾導致失明。其他尚可見有小眼球、突眼、青光眼、晶體混濁、白內障、玻璃體出血、色素性視網膜炎,視網膜出血和原發性視神經萎縮等眼部表現。此外可因顱內壓增高而發生視盤水腫和繼發性視神經萎縮。

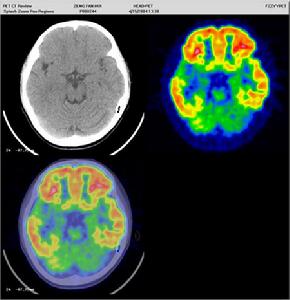

根據常染色體顯性遺傳家族史,典型皮脂腺瘤、3個以上色素脫失斑、癲癇發作包括嬰兒痙攣、智慧型減退可做臨床診斷,頭顱X線攝片,在50%~70%的病人可發現位於頂區的顱內鈣化,這是由於鈣鹽在室管膜下結節內沉積所致,出生時通常不存在,至兒童期逐漸出現。如CT檢查發現顱內鈣化灶及室管膜下結節可確診。若伴腎臟或其他內臟腫瘤、EEG檢查常有高峰節律紊亂,也有助於診斷。

【治療及預防】

無特殊療法,對症治療。

結節性腦硬化綜合徵為常染色體顯性遺傳。86%來自正常父母的新突變,父齡高是一些病例新突變的一個因素。表現:腦皮質及白質中神經膠質瘤,血管瘤損害,使93%病人有癲有發作及62%有智力障礙。51%X線片顯示顱內有鈣化,以基底節或腦室壁最常見。斑痣狀錯構瘤及類似的視網膜損害占53%。83%有皮膚纖維性血管瘤損害,顏色可為肉色、粉紅色、黃棕色,發生在鼻唇溝,頰及各處。以卵圓形白痣,牛奶咖啡斑,纖維瘤樣斑塊及結節多見。66%有指趾骨部分囊性改變,或其他骨質囊變區,X線顯示骨膜增厚硬化,觸之不平。45%~81%腎臟有血管肌脂瘤,一般多發良性。腎小管擴張囊變,小管細胞增生。牙釉質呈坑狀,以雙尖牙唇面最明顯。病變早者趨向為重型。 ?