症狀體徵

1.多見於青年女性,以春夏發病較多,部分患者病前常有病毒感染史、咽峽炎史等。

2.發熱 熱型不一,可呈弛張熱、低熱或不規則熱、最高可達39~40℃,亦可呈間歇性發熱,部分患者體溫可正常。發熱持續1~2周,個別患者可持續高熱達1~2個月或更長,一般可自行消退。

3.淋巴結腫大 多位於頸部,亦可累及腋下、鎖骨上、肺門、腹股溝等部位,活動,質地較軟,起病急者常伴疼痛或壓痛,局部無明顯炎症表現。淋巴結常隨發熱高低而增大或縮小。這與淋巴瘤和惡組等血液系統惡性腫瘤的淋巴結腫大、質地韌或較硬,進行性增大而無壓痛的特點不同。

4.皮疹 部分患者可出現皮疹,表現為蕁麻疹、丘疹、多形紅斑,往往為一過性,持續3~10天后消退。

5.肝脾腫大 30%左右的病例可見輕度肝大,50%的病人亦可呈一過性脾大,發熱消退後即可恢復正常。

用藥治療

1.潑尼松(強的松)30~40mg/d。

2.轉移因子10ml,1~2次/d,口服或0.1mg,每周1~2次,皮下注射;干擾素300萬U,隔天1次,皮下注射。

3.無明顯症狀者可不治療。

飲食保健

多吃一些營養高的食物,補充病人體內所缺的維生素營養。

預防護理

早期明確診斷,積極治療。

疾病概述

組織細胞壞死性淋巴結炎

組織細胞壞死性淋巴結炎組織細胞增生性壞死性淋巴結炎(histiocyticnecroticlymphadenitis)又稱壞死性淋巴結炎病毒性淋巴結炎及亞急性淋巴結炎。最早分別由日本的Kikuchi和Fujimoto提出,故又名Kikuchi病或Kikuchi-Fujimoto病是一種非腫瘤性淋巴結增大性疾病,屬淋巴結反應性增生病變。組織細胞增生性壞死性淋巴結炎多見於日本中國等東方國家,西方國家甚為少見主要累及青壯年,女性略多於男性。臨床上呈亞急性經過,主要症狀為持續高熱,淋巴結腫大伴白細胞不升高或輕度下降抗生素治療無效,發病前常有病毒感染多數情況下為一種溫和的自限性疾病。少數病例可以反覆發作,多器官系統受累甚至導致死亡由於腫大的淋巴結多在頸部且病理組織檢查在光鏡下常表現為大片的組織細胞增生及散在大細胞或輕度異形的組織細胞等,故常易誤診為惡性組織細胞病、惡性淋巴瘤等,誤診率可高達30%~80%。

HNL是一種病因不明的非腫瘤性、非特異性淋巴結腫大的自限性免疫性疾病。多見於兒童和青年女性,其病因及發病機制尚不清楚,多數學者認為是與病毒感染所致變態反應有關,尤其是EB病毒和人皰疹病毒6型感染。也有學者認為組織細胞增生性壞死性淋巴結炎的淋巴結“壞死”是由於淋巴結內的靶細胞經殺傷細胞的作用而全部凋亡。臨床上少數患者可伴有肝脾腫大和(或)不定型皮疹,骨髓穿刺多為感染性骨髓象,骨髓培養陰性。結核菌素試驗陰性,抗生素及抗結核治療無效,而激素治療敏感。患者一般情況可,2~3個月後可自然緩解。31例臨床表現與文獻報導相符。

流行病學

發病年齡多為11~75歲,青年相對較多,平均年齡30歲,男∶女為1∶4復發率為3%有家庭聚集者易復發。日本中國等東方國家,西方國家甚為少見。

病因

組織細胞壞死性淋巴結炎

組織細胞壞死性淋巴結炎本病病因尚不明確,根據其臨床經過,發病前常有呼吸道感染史,白細胞減少,淋巴細胞百分數增多,淋巴結呈非化膿性炎症,抗生素治療無效及自限性等特點,提示本病可能與急性病毒感染有關。很多學者對多種病毒,如腺病毒微小病毒以及人皰疹病毒屬的許多成員(CMV、EBV、HHV8)等進行過研究。早期集中在對病毒的血清學研究,後期則傾向於用更特異的分子生物學方法檢測本病受累組織中病毒基因組的存在。但至今尚難以說明EB病毒HHV8病毒在本病中扮演的角色Huh等對本病26例淋巴結組織進行了檢測,在其中的8例中發現了KSHV/HHV8的DNA似乎提示HHV8可能與本病的發展也有一定聯繫,但該研究中未用原位雜交明確有意義的病毒DNA陽性細胞數,因此也不能說明本病與病毒感染的直接關係。由此可見病毒感染與本病的聯繫尚待進一步明確。

疾病診斷

本病極易誤診為傷寒、傳染性單核細胞增多症等傳染病;惡組、惡性淋巴瘤等血液腫瘤;女性患者易與SLE等結締組織病混淆,應注意鑑別。

1.惡性組織細胞病(惡組) 惡組為一兇險的血液系統惡性腫瘤。臨床上常以長期高熱伴進行性全身衰竭,淋巴結、肝、脾進行性腫大,還可有黃疸、出血、皮膚損害和漿膜腔積液等,實驗室檢查常發現全血細胞進行性減少,血塗片可發現異常的組織細胞或不典型的單核細胞;骨髓塗片有數量不等形態不正常的組織細胞及多核巨組織細胞。而組織細胞壞死性淋巴結炎為一良性自限性疾病,全身衰竭及出血較少見,血象異常一般僅限於白細胞伴有粒細胞的減少,而無紅系及血小板的異常。惡組與本病的病理特徵亦不一樣。惡組為組織細胞惡性克隆性增生,而本病為反應性增生。惡組受累組織免疫組化檢查CD68和lysozyme( ),組織細胞呈散在或簇狀分布,與本病呈大片狀分布在壞死區不同;惡組常伴染色體異常,如1p11易位(1qter→1p11)、t(2:5)(p23;q35),尤其是17p13異常;而本病鮮有染色體改變。

2.非霍奇金淋巴瘤(NHL) 臨床常以無痛性淋巴結腫大為主,結外可侵犯其他任何臟器。20%~30%的患者出現發熱、體重減輕、盜汗等全身症狀,是一組異質性疾病。骨髓受累時可發生血細胞減少。組織細胞壞死性淋巴結炎的淋巴結大多伴有輕度疼痛及壓痛,一般來說腫大的程度較NHL為輕,質地比較軟,NHL的淋巴結質地比較韌,飽滿,晚期可融合。結外浸潤在NHL多見。NHL的病程呈進行性,一般無自限性,這與本病不同。病理組織活檢在兩者鑑別中起很大作用。NHL淋巴結正常結構被破壞,多數淋巴濾泡和淋巴竇消失,惡性增生的淋巴細胞形態呈異形性,多為單克隆性(T細胞或B細胞)淋巴包膜及周圍組織亦被侵犯,與本病不同。免疫組化顯示NHL,惡性細胞表現為T細胞或B細胞標記的陽性細胞一種占絕對優勢,而另一種僅少數散在分布,屬反應性細胞成分,這與本病T、B細胞呈混合性增生而非單一性或單克隆增生明顯不同。有無片狀壞死也是區別NHL。與本病的一個重要病理學特徵;因此,從臨床經過與病理學檢查不難將兩者鑑別。

3.系統性紅斑狼瘡(SLE) 女性病人出現發熱、皮疹、白細胞減少、淋巴結腫大、肝脾腫大、尿蛋白及抗核抗體等極易誤診為SLE。但SLE尚有一些其他典型特徵,如光過敏、面頰蝶形、盤狀紅斑及關節炎等,在本病一般不會出現,SLE患者還有一些特異性化驗的異常,如抗dsDNA、抗Sm抗體、狼瘡細胞(+)等。如有淋巴結病理活檢,則更易鑑別。SLE患者淋巴結活檢雖偶可見到壞死性淋巴結炎,但無大量組織細胞,可見到中性粒細胞浸潤。而本病一般無中性粒細胞浸潤,但有大量的組織細胞增生併吞噬碎片。值得一提的是本病若伴有抗核抗體陽性,需警惕為SLE的早期表現。

4.淋巴結結核 患者可出現發熱、淋巴結腫大、白細胞減少等非特異性表現,與本病有相似之處。但結核患者OT試驗或PPD試驗常呈(+),淋巴結組織切片上有典型的結核結節,免疫組化提示T、B細胞混合性增生,組織細胞呈散在性分布與本病大片狀分布不同。在機體反應低下時,結核乾酪灶周圍往往缺乏結核性肉芽腫或僅有上皮樣細胞圍繞時須與本病仔細鑑別,本病壞死灶周圍增生的小核裂樣T細胞背景,灶內多殘留有核碎片具有參考價值。

5.其他疾病 感染性疾病如傷寒,根據血培養,肥達試驗,不難區別;傳染性單核細胞增多症根據血塗片、嗜異性凝集試驗,抗EBV抗體測定可明確。其他尚有藥物性壞死性淋巴結炎,有明確的藥物史,淋巴結活檢提示結構似存在少量組織細胞且散在分布,易與本病區別。

檢查方法

實驗室檢查:

1.血象 多數病例外周血白細胞減少,分類提示淋巴細胞增高,部分患者可見異形淋巴細胞(傳染性單核細胞增多症亦可出現異淋,但白細胞總數往往明顯升高,異淋比例亦較高,常>10%)。本病患者血紅蛋白及紅細胞、血小板計數多在正常範圍內。

2.骨髓象 多數呈感染性骨髓象伴粒細胞退行性變,個別患者可見到粒細胞成熟障礙及反應性組織細胞增多。

其他輔助檢查:

1.淋巴結活檢 為本病確診的依據。①淋巴結正常結構消失,副皮質附近有大片壞死,其內混雜以多數碎片,壞死區周圍有大量組織細胞而無粒細胞浸潤。組織細胞可吞噬核碎片,亦可見到組織細胞崩解,僅見細胞碎片及完全壞死;②可見變異淋巴細胞(即免疫母細胞)和漿細胞樣單核細胞同時出現;③有殘存的淋巴小結,免疫組化顯示CD45RO+(T)細胞較CD45RA+(B)細胞多;CD68+和lysozyme+細胞主要分布於壞死區,僅見少數散在於交界區和邊緣區。CD15陰性或僅見於嗜酸性粒細胞陽性,提示病灶為非化膿性,同時亦可排除髓系白血病細胞浸潤。

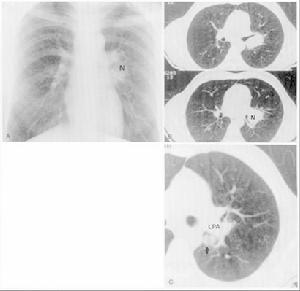

2.X線、CT檢查除外結核及腫瘤占位性病變。

3.B超提示淋巴結、肝脾腫大。

併發症

發病過程中可並發細菌感染,如肺部感染等。

預後

本病為自限性疾病,一般預後較好,但也可有多臟器官受損的併發症及演變為系統性紅斑狼瘡,故應儘早治療及長期隨訪。

發病機制

細胞凋亡是近年本病組織學上最重要的發現之一。Takakuwa等套用DNA末端標記法在本病受累組織中發現了細胞核DNA斷裂的現象,此為凋亡的早期特徵。Takano等在油鏡下發現了受累組織中確有凋亡細胞的典型形態學改變,如核染色質的凝聚及凋亡小體的形成等。Kikuchi病壞死區的原位免疫組化分析顯示Fas及FasL存在於許多組織細胞和某些淋巴細胞中,perforin( )的淋巴細胞亦多見。研究顯示CD8的細胞多表達Fas及FasL,CD4+則較少表達,而本病損害區以外的組織或反應性淋巴結增生組織中,Perforin及Fas和FasL( )的細胞均難以見到。免疫組化顯示bcl-2在本病損害區中的表達明顯降低,相反bax的表達則升高。Bcl-2能抑制細胞凋亡,而bax則有相反作用。

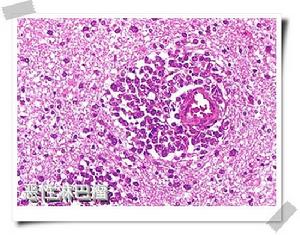

組織病理學改變, 受累淋巴結直徑1~2cm,很少大於3cm,被膜薄。光鏡下,可見到多少不等,大小不一的凝固性壞死灶。壞死灶中有數量不等的組織細胞、漿細胞樣單核細胞,免疫母細胞浸潤,可見到組織細胞吞噬碎片現象,但缺乏中性粒細胞。壞死灶周圍也有大量的組織細胞浸潤。在損害區中可見到凋亡細胞的形態學特徵,如細胞體積縮小,胞質及核染色質凝聚,凋亡小體等。電鏡下,可以從超微結構方面獲得本病所累及的組織中確有凋亡存在的證據。研究發現,凋亡小體的形成主要在壞死灶周圍的區域,同時還可以見到部分組織細胞有吞噬凋亡小體及細胞的現象。

免疫組化染色顯示,壞死區中的細胞主要是CD4、CD8及CD68,許多細胞中含有HLA-1顆粒,NK細胞及B細胞則少見。用一種特殊識別漿細胞樣單核細胞的單克隆抗體MIP染色顯示,MIP(+)的細胞與CD3及TCR無關,而多為CD4,因此,壞死區中CD4主要是MIP(+)的漿細胞樣單核細胞。本病受影響區CD45RO+(+)細胞多於CD45RA(B),並呈混合性分布,說明淋巴細胞不是克隆性增生。

實驗檢查

組織細胞壞死性淋巴結炎

組織細胞壞死性淋巴結炎所有患者外周血白細胞(1.4~8.1)×109/L(除4例外,其餘均<4×109/L),13例淋巴細胞比例升高,1例可見5%異型淋巴細胞,15例血紅蛋白降低。25例血沉升高(23~61mm/h),10例血乳酸脫氫酶(LDH)升高(480~660IU/L)。19例丙氨酸氨基轉移酶(ALT)、門冬氨酸氨基轉移酶(AST)升高。2例鹼性磷酸酶(ALP)輕度升高。EB病毒抗體IgA陽性1例,IgM陽性3例,IgG陽性2例,巨細胞病毒抗體IgG陽性5例,單純皰疹病毒抗體IgG陽性2例,柯薩奇病毒抗體系列均陰性。1例抗核抗體陽性,結核抗體及結核菌素試驗均為陰性。1例X線片顯示肺門淋巴結腫大,3例B超顯示腹膜後淋巴結腫大。28例行血肥達氏反應及血培養檢查均陰性。22例行骨髓細胞學檢查,6例骨髓象感染,4例紅系增生減低,3例全血增生減低,1例中性桿狀核升高,輕度核左移,其餘正常。

血嗜異凝集試驗、肥達反應、C反應蛋白、咽拭子肺炎支原體多聚酶鏈反應、新結核菌素試驗、類風濕因子、抗核抗體、風濕多肽抗體均陰性。血培養及骨髓培養均陰性。骨穿報告呈感染性骨髓相。X線胸片均正常。心電圖示:均竇性過速。丙氨酸轉氨酶及天冬氨酸轉氨酶輕度增高6例。血沉全部增快。16例均作淋巴結活檢,其病理組織學表現:淋巴結結構完整,部分結構消失。特別在皮質區和副皮質區可見灶性凝固性壞死,壞死灶周圍出現組織細胞增生。部分組織細胞可見濾泡增生,細胞分化良好。

淋巴結活檢提示淋巴結副皮質區凝固性壞死,組織細胞增生浸潤,但無中性粒細胞浸潤。根據1995年KUO提出的分型方法,HNL可分為細胞增生型、壞死碎片型和黃色瘤樣型3種類型,31例中屬於細胞增生型6例,壞死碎片型23例,黃色瘤樣型2例,且前二型之間互相存在,只是細胞增生或壞死碎片所占比例不同。

治療結果

組織細胞壞死性淋巴結炎

組織細胞壞死性淋巴結炎所有患者自發病起予多種抗生素治療2~8周均無效,曾被疑診為惡性淋巴瘤、結核病等,後因作病理檢查確診。5例僅予對症治療而痊癒;3例套用激素前熱已退;3例消炎痛治療有效,於用藥2~3d後熱退;其餘均予潑尼松治療,兒童劑量1~1.5mg/(kg·d);成人30~40mg/d,大部分患者用藥1d熱即退,少部分2~3d熱退。淋巴結多於退熱後1~2周后逐漸回縮。29例隨訪6個月~2年不等,5例失訪,其餘均無復發,預後良好。16例患兒入院後均用廣譜高效抗生素聯合治療4周以上,無效。經過支持療法、物理降溫及解熱鎮痛藥,如複方阿司匹林、安乃近、奈普生等對症處理,部分病人用糖皮質激素治療。所有患兒經過4~8周,自行緩解並痊癒,隨訪6個月~5年無一例復發。

病例

組織細胞壞死性淋巴結炎

組織細胞壞死性淋巴結炎31例患者中,男12例,女19例;年齡4~68歲。患者首發症狀多為發熱和局部淋巴結腫大。除3例無發熱外,其他患者均有呈弛張熱或不規則熱,體溫波動於38~39.6℃,熱程7~40d不等。均表現為大小不一的淋巴結腫大,直徑0.3~3cm不等,質韌,活動,大部分有壓痛,主要分布於頸部,單側或雙側,單發或多發,8例患者尚伴有腋下淋巴結腫大,4例合併有鎖骨上淋巴結腫大,3例伴有腹股溝區淋巴結腫大。肝臟腫大9例,脾臟腫大5例,均為輕度腫大,皮疹3例,體重下降6例。 討論:組織細胞壞死性淋巴結炎是以發熱、淋巴結腫大為主要臨床表現,淋巴結凝固性壞死及組織細胞增生為特徵的一組病理改變,是一種原因不明的疾病。發病年齡多為學齡期,未見嬰幼兒,多發生於夏季,男性高於女性。組織細胞增生性壞死性淋巴結炎是從病理學角度作出診斷的,臨床不易診斷。我們根據組織細胞增生性壞死性淋巴結炎臨床及病理學上特點,提出如下診斷要點:

(1)長期發熱,抗生素治療無效。

(2)淺表淋巴結大,直徑在1~2cm,個別可達3cm,邊緣清,質偏中,頸部多見。

(3)肝脾腫大不明顯。

(4)血及骨髓培養陰性。

(5)預後好。

(6)病理上診斷為組織細胞壞死性淋巴結炎者可確診。

臨床上尚需注意與傷寒、結核病、惡性淋巴瘤、惡性組織細胞增生症、敗血症相鑑別。在治療上切勿濫用抗生素,可適當運用支持療法及中藥治療。對診斷明確者,運用糖皮質激素對緩解症狀,縮短病程有助。