細石器文化

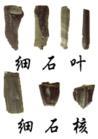

細石器文化以細小打制石器為特徵的文化。石器原料主要為石髓、瑪瑙、燧石等。有多角錐狀石核、細長石片(石葉)、小石片等,已出現複合工具,如以小長石片嵌在骨刀上使用,並已廣泛使用弓箭。

峙峪文化、許家窯文化均具細石器文化的原始面貌;細石器文化繁盛於舊石器時代晚期到中石器時代,如我國最早的細石器文化發現於河南靈井、陝西大荔沙苑等地;細石器文化可一直延續到新石器時代,甚至可以延續到銅石並用的時代。我國細石器文化廣泛分布於東北、內蒙古、寧夏、甘肅、新疆一帶。細石器文化傳統可能與當時人類以狩獵為主的生活方式有關。

歐洲細石器文化

細石器文化

細石器文化西亞是歐亞非3洲的接觸地帶,地理位置十分重要,早期人類可能正是通過西亞跨洲遷徙的。西亞與歐洲、非洲在文化上的關係很密切,石器的分類和命名多採用歐洲的標準。這一地區的舊石器時代早期文化以礫石砍斫器和手斧為主要特徵。有類似奧杜韋文化的類型和阿舍利文化。中期以石片石器文化為主要特徵,廣泛使用勒瓦婁哇技術,稱為勒瓦婁哇-莫斯特文化,與歐洲莫斯特文化接近。晚期遺存主要是石葉文化,與歐洲的奧瑞納文化和格拉韋特文化比較相似,最後出現了細石器。

非洲細石器文化

細石器文化

細石器文化東南亞考古學家一般把這一地區的舊石器文化稱為“礫石和石片石器傳統”或“砍斫器傳統”。在這個傳統之下,又可分出若干地方類型,如分布於緬甸伊洛瓦底江流域的安雅辛文化,分布於泰國西部芬諾河流域的芬諾伊文化,發現於馬來西亞西北部霹靂河流域哥打淡地方的淡邊文化,分布於印度尼西亞中爪哇南部海岸巴索卡河河谷的巴芝丹文化,分布於菲律賓巴拉望島西南海岸的塔邦文化等。目前,這一地區的舊石器材料,雖然從早期到晚期都有,但很不完備,存在許多地區和時間上的空白,不少遺址缺乏可靠的年代學證據。人類化石的發現也不平衡,除印度尼西亞的爪哇島外,其他地區十分稀少。

中國細石器文化

細石器文化

細石器文化中國舊石器時代中期文化可用山西襄汾發現的丁村文化(見丁村遺址)為代表。另外比較重要的有周口店第15地點文化和山西陽高許家窯人文化。中國的舊石器時代中期文化,基本上保持了早期文化的類型和加工技術。即使類型稍有變化,技術稍有進步,也都是緩慢的。一個明顯的特點是修理石核技術(如勒瓦婁哇技術)沒有得到什麼發展。

進入舊石器時代晚期,遺址數量增多,文化遺物更加豐富,技術有明顯進步,文化類型也更加多樣。在華北、華南及其他地區,都存在時代相近但技術傳統不同的文化類型。在華北,有繼承前一個時期的小石器傳統,其重要代表有薩拉烏蘇遺址、峙峪文化、小南海遺址、山頂洞遺址(見山頂洞人)等;有石葉文化類型,以寧夏回族自治區靈武縣的水洞溝文化為代表,它與西方同期文化有較多的相似處;還有70年代後發現的典型細石器工藝,如山西沁水的下川文化,河北陽原虎頭梁遺址的虎頭梁文化等。在東北地區,屬於這一時期的重要遺址有遼寧海城小孤山遺址和黑龍江哈爾濱閻家崗遺址等。在南方,這一時期出現了幾個區域性文化,如以四川省漢源縣富林遺址命名的富林文化類型,以四川省銅梁縣張二塘遺址為代表的銅梁文化類型,以及最初在貴州省興義縣貓貓洞遺址發現的貓貓洞文化類型。另外,在西藏、新疆和青海地區也發現了一些屬於這一時期或稍晚的舊石器文化地點。總起來看,這一時期文化的主要特點是,除少數地點外,石葉工藝和骨角器生產不很發達。

山東細石器文化

大約在距今一萬年前後,山東境內遠古居民開始由舊石器時代向新石器時代過渡的時期,因這個時期最突出的特點是以細小的打制石器為主要特徵的一種文化,故稱“細石器文化”,或“中石器文化”。 細石器文化在我國分布範圍很廣,大多分布在我國的東北、北方和西部新疆、西藏一帶,在黃河流域和華南地區也有發現。在山東境內,繼本世紀60年代發現舊石器文化之後,1982年首次在臨沂縣的鳳凰嶺發現細石器文化。此後,在沂河、沐河流域(即臨沂地區)多次發現細石器。1989年以前,山東發現的細石器文化地點均在沂、沐流域。分布特徵

細石器文化

細石器文化細石器文化遺址從1906年在內蒙古自治區及熱河一帶開始發現以後,很多人陸續地做了多次調查,範圍也愈來愈擴大,不過絕大多數的遺物都是由地面上採集來的,很少經過正式的發掘和詳密的分析。因此我們就無從判斷這些遺物在各遺址中的層位關係;更不能明確地認識它們是否代表著不同性質的文化,當沒有完全認識清楚以前,可暫時總稱為細石器文化。

所謂細石器文化的特徵,不應僅限於細石器,因為這種打制細小的石器在仰韶文化(如甘肅、青海)和龍山文化(山東、河南、河北)遺址中都有發現;甚而在陝西的朝邑和大荔也曾發現過類似的遺物,這些是否能算作細石器文化,還不無考慮的餘地。我們知道在出產同樣石料的情況下,可能會產生同樣性質的細石器,因此不能把它們作為同一個文化來看待。細石器以外,在陶器上卻表現著相當顯著的特徵,如果以陶器來區別還是比較容易的,所以斷定某個遺址是否屬於細石器文化應從全面著眼。長城以北的遺址在文化性質上是互相近似的,至於黃河流域的某些遺址中雖存在著細石器,但不能和細石器文化混為一談。

關於細石器文化的早期,可能會包括了中石器文化;同時各遺址所代表的時代自然會有早晚的不同,但限於目前的知識,還不可能進行分期。如果將來多作正式發掘和精密分析,分期問題一定會獲得適當地解決。此外,我國的細石器文化於蘇聯西伯利亞以及蒙古人民共和國境內的細石器文化之間的關係如何,也是值得今後研究的課題之一。……

細石器文化遺址主要分布在砂丘地帶,文化遺物散布在固定砂丘的表面或裡面,上面常復蓋流動砂丘,當流動砂丘被風力移開以後,便很容易採集到豐富的文化遺物。也有許多遺址位於河旁的台地上,地下保存著文化層,但一般的灰層較薄。

細石器文化的共同特點是:每個遺址中都包括有細小的石器,主要是採用天然生成的石髓、瑪瑙和燧石等石料製成,不過細石器只是這種文化中的一項重要因素,另外還有大量的大型打制石器和一部分磨製石器。細石器的種類很多,常見的有石核、細長石片(石葉)、小石片、刮削器、圓刮器、尖狀器、石鑽、石鏃。其中石核並不是石器,只是由於打片過程中所剩下的圓柱形、圓椎形或扁錐形的石料,不過有時也利用它改制石鑽或石核刮削器;至於小石片常常是嵌在骨刀梗上便用,一般又有使用痕跡,很少經過第二步加工。

細石器文化細石器以外還有大型的石器。打制石器中有尖狀器、刮削器、敲砸器、斧形器、石犁。磨製石器一般較少,有斧、奔、磨盤、磨棒、有孔石硾等。

陶器的數量很少,一般都是碎片,極少能夠復原的。陶質較粗,多含有羼和料,手制。器形比較簡單,只有碗、罐一類器物,尤以大口深腹的平底罐較為常見。陶器表面除素麵以外,有劃紋(平行條紋、交叉紋、方格紋等)、篦紋(點紋、線紋、弧線紋等)、附加堆紋、繩紋、方格紋等,各種紋飾的不同,似有地域上的限制。至於內蒙古自治區東南部及熱河一帶所發現長方形行列的印紋,過去會列為細石器文化的陶器,實際上是遼代的遺物。其他和仰韶文化接觸地帶的許多遺址中,也出現了彩陶和較複雜的器形,主要都是受了仰韶文化的影響,不過在那些陶器中也充分地表現受細石器文化制陶技術影響的痕跡(如在細泥紅陶上加飾篦紋)。

骨器發現較少,有骨刀梗、魚鏢、骨錐等。可能在大多數遺址中保存得不好,所以很少發現。

細石器文化的墓葬僅在黑龍江昂昂溪發現兩座,墓壙不清楚,伸直仰臥,隨葬有石器、陶器和骨器等物。

細石器文化人類的生產經濟,因自然環境的不同,有漁獵、畜牧狩獵、農業兼畜牧狩獵等三重方式,但並不一定代表著時代的早晚

居民經濟生活

細石器文化是我國北部一種重要的新石器文化,從中石器時代,到青銅時代止,在這一帶地方繼續發展著。……

關於細石器文化人類的經濟生產,根據現有的材料可分為三個類型:

(一)漁獵型以昂昂溪為代表,從發現的文化遺物上觀察,似乎以漁獵為主要生產,同時也還畜養著一定數量的家畜。

(二)農業兼牧畜狩獵型如林西、赤峰等遺址,都屬於這個類型。既營農業生活,同時還兼營牧畜、狩獵生活,所以在文化遺物中,農業生產工具也占相當大的比例。特別屬於紅山文化系統的各遺址,農業生產的色彩更為濃厚。

(三)牧畜狩獵型內蒙、甘肅和新疆等地的遺址,都屬於這個類型。以牧畜狩獵為主要的經濟來源,因此缺乏農業生產工具。

細石器文化發展到了晚期,就逐漸被持有青銅器的文化所代替,在東北方面代替細石器文化的是赤峰第二期文化或近似的文化,其他地域的情況還不清楚。總之,細石器文化是關係著我國兄弟民族的早期歷史,和蘇聯西伯利亞以及蒙古人民共和國境內的新石器文化與有著密切的聯繫,對他們的演變,發展以及交流等關係,是需要做詳密研究的。