基本信息

細小矢部龍化石

細小矢部龍化石中文名稱:細小矢部

拉丁學名:Yabeinosaurustenuis

化石年代:早白堊世

地層層序:早白堊世義縣組金剛山層

生物群落:熱河生物群

化石分布:冀北、遼西

命名年代:1942年

命名學者:遠藤隆次、鹿間時夫

科學分類

細小矢部龍化石

細小矢部龍化石界:動物界(Animalia)

門:脊索動物門(Chordata)

綱:爬行綱(Reptilia)

目:有鱗目(Squamata)

亞目:蜥蜴亞目(Lacertilia)

科:阿德蜥科(Ardeosaufidae)

屬:矢部龍屬(Yabeinosaurus)

種:細小矢部龍(Yabeinosaurustenuis)

名稱由來

細小矢部龍復原圖

細小矢部龍復原圖1942年,日本學者遠藤隆次(R.Endo)和鹿間時夫(T.Shikama)記述了遼寧義縣棗茨山的一件蜥蜴化石,並依日本學者矢部長克之姓氏命屬名,根據生物形態特徵命種名:細小矢部龍(Yabeinosaurustenuis)。

特徵描述

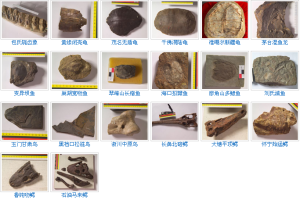

中國古動物館藏品

中國古動物館藏品個體小,頸短,身長,尾長;頸椎5枚,背椎20枚,薦椎2枚,椎體均為前凹型;頭中等大小,較寬,吻短且較鈍圓,側緣稍向外凸出;牙齒為側生齒,僅長在頜緣上,牙尖,圓錐形,向後彎曲,下頜纖細;外鼻孔小,眶孔大;軛骨與眶後骨不相接觸;額骨成對,頂骨單塊;第V跖骨的形態略呈L形;四肢較短,前肢更短,甚至接觸不到自己的吻部。肋細長而彎曲。

相關研究

.中國古動物館藏品

.中國古動物館藏品1942年命名的細小矢部龍化石在在相當長的一段時間內代表了中國熱河動物群中唯一一件蜥蜴類化石。但遺憾的是,該正型標本在抗日戰爭時期下落不明。1958年和1995年,楊鍾健和姬書安又分別將遼寧凌源房身鴿子洞和北票尖山溝的兩件蜥蜴化石歸入細小矢部龍。古生物學家姬書安於2001年指出,凌源房身鴿子洞標本的發現層位為中侏羅世九龍山組,不但與義縣組相距較遠,且標本形態與正型標本相比存在著一些區別,極有可能與細小矢部龍為不同的屬種。

細小矢部龍是熱河生物群中最早發現的脊椎動物之一,是中國最先研究的蜥蜴類化石,同時也是遼西熱河動物群中

中國古動物館藏品.

中國古動物館藏品.最常見的蜥蜴化石,在義縣棗茨山、金剛山以及北票尖山溝一帶與狼鰭魚(Lycoptera)、滿洲龜(Manchurochelys)等化石共同保存。據汪筱林等研究,在凌源大王杖子鄉也發現有該蜥蜴。以上細小矢部龍化石均發現於廣義的義縣組中,為研究遼西熱河動物群的進一步劃分與對比提供了化石證據。

代表標本

該化石在相當長的一段時間內代表了中國熱河動物群中唯一一件蜥蜴類化石。但遺憾的是,該正型標本在抗日戰爭時期下落不明。1958年和1995年,楊鍾健和姬書安又分別將遼寧凌源房身鴿子洞和北票尖山溝的兩件蜥蜴化石歸入細小矢部龍,但凌源房身鴿子洞標本的歸屬仍需進一步研究。2000年,汪筱林等報導了在凌源大王杖子也有細小矢部龍化石的發現。在遼寧義縣金剛山義縣組金剛山層採到一件保存較為完好的蜥蜴類化石,該標本無疑為細小矢部龍(Y.Tenuis),且與同種的正型標本在大小、形態特徵等方面幾乎完全一致。金剛山與棗茨山毗鄰,兩者的化石層位完全相同。由於棗茨山細小矢部龍的正型標本已丟失,建議將金剛山的標本作為該種的新型標本。