科學分類

雙臼椎龍(Trinacromerum).jpg

雙臼椎龍(Trinacromerum).jpg 門: 脊索動物門 Chordata

綱: 蜥形綱 Sauropsida

總目: 鰭龍超目 Sauropterygia

目: 蛇頸龍目 Plesiosauria

亞目: 蛇頸龍亞目 Plesiosauroidea

科: 雙臼椎龍科 Polycotylidae

屬: 雙臼椎龍屬 Polycotylus

種

雙臼椎龍中的一種Polyptychodon interruptus

雙臼椎龍中的一種Polyptychodon interruptusPolycotylus latipinnis

Polycotylus tenius

Polycotylus dolichops

Polycotylus suprajurensis

Polycotylus brevispondylus

Polycotylus epigurgitis

Polycotylus ichthyospondylus tanais

Polycotylus orientalis

Polycotylus ultimus

Polycotylus donicus

Polycotylus sp.

雙臼椎龍科(Polycotylidae)

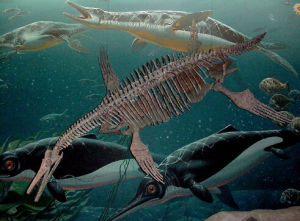

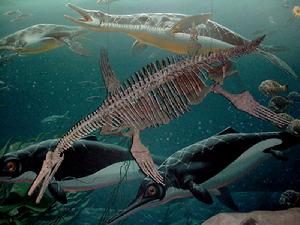

雙臼椎龍科是蛇頸龍類的最後一次全新進化嘗試,在這類蛇頸龍身上出現了許多新奇的特徵,它們的頸部縮短,後鰭粗壯,眼眶也變得更大,有一張特別引人矚目的細長喙部,裡面整齊地長著圓錐形牙齒,這些特徵加起來使雙臼椎龍很像一隻小上龍,但是它們沒有上龍超科動物那種典型的突出喙前端的巨大利齒,所以用“魚龍頭部加蛇頸龍身體”來形容它們倒是比較貼切。由於它們出現的時候(白堊紀晚期,距今八千五百萬年至八千三百萬年前)魚龍已經滅絕了,它們似乎開始嘗試填補“魚形蜥蜴”的空白。雙臼椎龍毫無疑問是一種快速獵食動物,在它們的胃部殘留物里找到了魚、菊石和頭足類動物。命名由來

雙臼椎龍Polycotylus

雙臼椎龍是克普(E·D·Cope)在1869年命名的,得名於它們獨特的脊椎骨,這些脊椎骨的兩面都象臼一樣向里凹陷。雙臼椎龍是一種小型的蛇頸龍,一般身長5米左右。與其他蛇頸龍不同,它們是自成一科的,值得注意的是,雙臼椎龍科是蛇頸龍類的最後一次全新進化嘗試,在這類蛇頸龍身上出現了許多新奇的特徵,它們的頸部縮短,後鰭粗壯,眼眶也變得更大,有一張特別引人矚目的細長喙部,裡面整齊地長著圓錐形牙齒,這些特徵加起來使雙臼椎龍很像一隻小上龍,但是它們沒有上龍超科動物那種典型的突出喙前端的巨大利齒,所以用“魚龍頭部加蛇頸龍身體”來形容它們倒是比較貼切。由於它們出現的時候(白堊紀晚期,距今八千五百萬年至八千三百萬年前)魚龍已經滅絕了,它們似乎開始嘗試填補“魚形蜥蜴”的空白。雙臼椎龍毫無疑問是一種快速獵食動物,在它們的胃部殘留物里找到了魚、菊石和頭足類動物。

由於它們的外觀實在和上龍類太象了,因此長久以來雙臼椎龍都被認為是一種上龍,在1996年左右,科學家經過重新分析指出,雙臼椎龍的頭骨和薄片龍有很多相似之處,它們其實是一種蛇頸龍超科的動物。前幾年在澳大利亞發現了一具十分完整的雙臼椎龍化石——暫時它被稱為“里奇蒙上龍”,相信經過對新樣本的研究,科學家能更準確的辯明晚期各種蛇頸龍的系統關係。

生存歷史

雙臼椎龍在歷史上出現的時間很短,只有三百萬年左右,但它們卻成功地分布到世界各大洋中,目前在北美洲、南美洲、歐洲、澳大利亞、紐西蘭和東亞都找到了它們的化石,相關品種有Polycotylus (type), Trinacromerum, Dolichorhynchops, Georgiasaurus

考古發現

雙臼椎龍科(Polycotylidae)大約有著19至26塊頸椎 , 有較短的肱部及股骨 , 頭骨有較大的眶部及有較高的矢狀嵴 , 雙臼椎龍科(Polycotylidae)有非常狹窄及長長的吻部 , 牠們的頜骨相對細小 , 有圓椎型牙齒 , 但沒有上龍類般突出於吻外的鋒利牙齒 , 雙臼椎龍科(Polycotylidae)的頭骨外型和魚龍類相似。雙臼椎龍科(Polycotylidae)於魚龍類滅絕後還支持下去 , 牠們看似是高游速的海生爬行類 , 主要以頭足類及細小魚類為食 , 在雙臼椎龍科胃部還發現有菊石的殘骸。從外型上看雙臼椎龍科類似上龍類 , 不過近來研究顯示牠們與蛇頸龍科、薄板龍科擁有許多共同特徵, 並且是薄板龍科的姐妹群。雙臼椎龍科的化石在美國、加拿大、日本、摩洛哥、澳洲、紐西蘭、南美洲及俄國等地都有發現。於介紹雙臼椎龍科前 , 首先介紹一下關係不明的白堊龍屬Cimoliasaurus及「里奇蒙上龍(Richmond pliosaur)」 。

晚白堊紀北美新澤西州發現的白堊龍屬種Cimoliasaurus magnus一共有十三塊骨骼化石發現 , 牠的牙齒彎曲及修長 , 可是沒有頭骨發現 , 根據椎骨判斷Cimoliasaurus magnus全長約8米。Welles (1952) 及 Persson (1960)總結白堊龍屬Cimoliasaurus屬於第三類白堊紀的蛇頸龍類 , 頸部形態介乎於薄板龍屬Elasmosaurus及上龍屬Pliosaurs之間 , 白堊龍屬Cimoliasaurus的脖子大概是頭骨的2至3倍 , Welles更認為白堊龍屬Cimoliasaurus可能是雙臼椎龍類 。不過Persson把白堊龍屬Cimoliasaurus劃作白堊龍科Cimoliasauridae , 白堊龍科Cimoliasauridae也包括斯堪尼龍屬Scanisaurus 及阿里斯頓龍屬Aristonectes 。由於白堊龍屬Cimoliasaurus沒有頭骨發現且肢體化石保存不好 , 因此該屬常被認為是疑問學名 。 Welles於1952年根據北美發現的化石指出白堊龍屬Cimoliasaurus全長可能是雙臼椎龍屬Polycotylus的2倍 。

以前認為最古老的雙臼椎龍科化石來自1960年在澳洲阿普第階(Aptian)地層發現的長喙龍屬種Dolichorhynchops sp , 但是這隻有部分骨骼化石發現 , 對是否屬於長喙龍屬Dolichorhynchops尚存疑問 , 但現在被劃作白堊龍屬種Cimoliasaurus leucoscopelus 。於1981年在德克薩斯州阿爾布階(Albian)地層也發現了三尖股龍屬未定種Trinacromerum sp的椎骨化石。於日本北海道發現的化石樣本UMUT MV 19965屬晚森諾曼階(Cenomanian), UMUT MV 19965比許多已知的晚白堊紀雙臼椎龍科還要早 , UMUT MV 19965有伸長的上足(epipodials) , 但尺寸要較細小 , 牠的骨骼完全骨化 , 肩帶熔合 , 這些顯示UMUT MV 19965應是一個新的屬種 , 但是由於缺少頭骨及大部分骨骼發現 , 因此難以判斷牠和其它雙臼椎龍類的關係 , 不過UMUT MV 19965化石樣本的發現至少證明了雙臼椎龍科於亞洲也有分布。

於1990年昆士蘭西北部里奇蒙鎮發現了一種非常完整的蛇頸龍目屬種化石 , 但牠至今還沒被定種 , 綽號為「里奇蒙上龍(Richmond pliosaur)」, 全長約5米 。里奇蒙上龍(Richmond pliosaur)屬白堊紀早期 , 牠可能是雙臼椎龍科屬種 , 有較短的頸部及強而有力的鰭肢和尾部 , 對里奇蒙上龍(Richmond pliosaur)至今還在研究中。

以前認為最古老的雙臼椎龍科化石來自1960年在澳洲阿普第階(Aptian)地層發現的長喙龍屬種Dolichorhynchops sp , 但是這隻有部分骨骼化石發現 , 對是否屬於長喙龍屬Dolichorhynchops尚存疑問 , 但現在被劃作白堊龍屬種Cimoliasaurus leucoscopelus 。於1981年在德克薩斯州阿爾布階(Albian)地層也發現了三尖股龍屬未定種Trinacromerum sp的椎骨化石。於日本北海道發現的化石樣本UMUT MV 19965屬晚森諾曼階(Cenomanian), UMUT MV 19965比許多已知的晚白堊紀雙臼椎龍科還要早 , UMUT MV 19965有伸長的上足(epipodials) , 但尺寸要較細小 , 牠的骨骼完全骨化 , 肩帶熔合 , 這些顯示UMUT MV 19965應是一個新的屬種 , 但是由於缺少頭骨及大部分骨骼發現 , 因此難以判斷牠和其它雙臼椎龍類的關係 , 不過UMUT MV 19965化石樣本的發現至少證明了雙臼椎龍科於亞洲也有分布。