簡介

納斯卡和朱馬納草原的線條圖

納斯卡和朱馬納草原的線條圖英文名稱:Lines and Geoglyphs of Nasca and pampas de Jumana

類別:文化遺產

入選時間:1994 年

國家:秘魯

所屬洲:南美洲

編號:778-009

1994年根據文化遺產遴選標準 C (I)(III)(IV) 被列入《世界遺產目錄》

評為遺產的報告: 世界遺產委員會第18屆會議報告

特點

納斯卡和朱馬納草原的線條圖

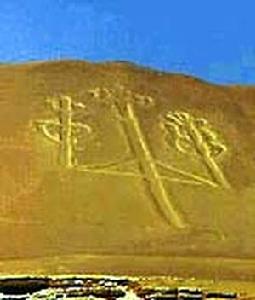

納斯卡和朱馬納草原的線條圖納斯卡線條圖約出現於公元1世紀。在遼闊的荒漠上,有人用網狀線條,蝕刻出巨形飛禽走獸的圖案。

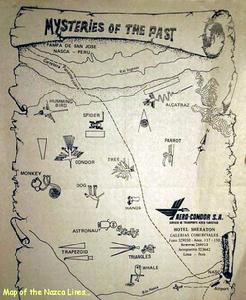

納斯卡線條圖是一種巨形的,鏤刻在納斯卡山谷的潘帕·因哈尼奧荒漠中的一些奇怪的超大圖形。有直線形、幾何圖形,還有飛禽走獸等各種各樣的圖形。在地面上,它們似乎像在暗紅色的砂礫上一條條彎彎曲曲的小徑。只有從高空往下觀望時,這些線條才能呈現各種獸類的巨大圖形。

例如:一隻50米的大蜘蛛;一隻巨大的禿鷹,其翼展竟達120米;一條蜥蜴有180米那么長;而一隻猴子則有100米高。

這些迷宮般的圖案占地500平方公里,它們是靠移開堅硬的表層石塊,讓下層黃白色的泥土露出地面而創造出來的。

自1926年人們發現了這些圖案後,眾說紛紜,然而對這些圖案想表示的意圖,至今仍是個不解之謎。艾爾弗雷德·克魯伯和米吉亞·艾克斯比,這兩個最早注意到這些圖案的人以為,這些是灌溉用的水渠。後來,艾克斯比認為這些小徑與印加帝國的 “神聖之路”相似,那些圓椎形石堆是“聚焦”(即這些線條的聚合相交點),也可能是舉行禮儀活動的場所。

歷史

納斯卡和朱馬納草原的線條圖

納斯卡和朱馬納草原的線條圖德國學者瑪麗亞·萊因切在經過30餘年潛心研究之後,提出相同的理論。她解釋道,這些直線與螺線代表星球的運動,而那些動物圖形則代表星座。

在所有的理論中,最出名卻又最牽強附會的要數埃里克·馮丹尼肯在他那本《上帝的戰車》一書中所作的解釋:這些是為外星人來參觀而留下的入口處標記。另一種同樣異想天開的妙說是,古代時,這裡的人乘坐在熱氣球上留下這樣的殘跡。這一猜度的依據是,這些圖案在空中才看得清楚,還稱圖案中有許多看上去很可能是當時為使氣球飛離地面時那些燃燒物留下的痕跡。不過,喬奇艾·馮布魯寧又聲稱這是賽跑比賽時留下的軌跡。

考古學家喬斯依·蘭其奧則更直接而簡單地把這一切解釋為地圖,標出的是一些進入重要場所的通道,比如地下水渠等等。對於這些圖案形成的時間的爭論則少多了。

建築

納斯卡和朱馬納草原的線條圖

納斯卡和朱馬納草原的線條圖納斯卡山谷這塊遼闊的考古沃土,還孕育了一座座卡瓦奇錐形塔。那裡眾多的土磚建築和昆切(用木條,藤,竹等捆綁在一起,外面塗蓋泥土的建築)雖然平淡無奇,但是有幾幢建築物運河不一般,它們也許是公眾聚會進行祭奠活動的場所。其中最為突出的是大寺廟。

這是一座有石階的塔狀寺廟,建造在一個斜坡上,隨坡度逐漸增高到20米。廟前及最高處,都有長方形土磚砌成的牆。寺廟底基周圍有用土夸砌的房間,還有一些廣場,其中最大的有45×75米。在納斯卡文化早期(從公元100—800年間),教士占有一席之地。但是那裡的宗教活動卻鮮為人知。不過,後人能從那裡的陶器以及紡織品上的動物圖案推斷出幾種當時被視為神聖的動物,如:貓科動物。另外,那裡還埋著不同時期的一些墓穴,從有些寞穴中,人們還挖掘出一些當時的納斯上學人所使用過的陶器和吃過的食物。

地理氣候

納斯卡和朱馬納草原的線條圖

納斯卡和朱馬納草原的線條圖安第斯山脈縱貫國土南北,把秘魯分為三個地理區:山脈以西的沿岸區是狹長的平原,除季節性河流河谷地區外氣候乾旱;高原區即安第斯山區,阿爾蒂普拉諾高原和全國最高的山峰──海拔6,768米的瓦斯卡蘭山都位於該區;第三個區域是占全國土地面積60%的亞馬孫林區,區內是被亞馬孫雨林覆蓋的廣闊的低地,位於山脈以東。

秘魯境內大部分河流發源於安第斯山脈,注入三個主要流域之一。注入太平洋的河流多為間歇性,斜度較高,長度較短;亞馬孫河支流的長度較長,流量較大,流出高原區後斜度降低;注入的的喀喀湖的河流則以長度短、流量大為特徵。秘魯境內最長的河流依次為烏卡亞利河、馬拉尼翁河、普圖馬約河、雅瓦里河、瓦亞加河、烏魯班巴河、曼塔羅河和亞馬孫河。

安第斯山脈的山峰是秘魯很多河流的源頭與其他赤道國家不同,秘魯的氣候不是單一的熱帶;安第斯山脈和秘魯寒流使全國各地的氣候有較大的差異。沿岸區氣候溫和、濕度高但降水量低,但該區北部氣溫和降水量都較高;高原區夏季多雨,氣溫和濕度隨海拔高度上升而下降;亞馬孫林區溫暖多雨,但南端的冬季寒冷,不是四季都有降水。因為豐富的地理和氣候形態,秘魯境內的生物多樣性極高:截至2003年,該國發現21,462種動物和植物,其中5,855種是特有種。秘魯政府設立了幾個國家公園進行保育工作。

當地文化

納斯卡和朱馬納草原的線條圖

納斯卡和朱馬納草原的線條圖奧雷菲奇在書中介紹說,女性在納斯卡社會具有極高的地位。他說,考古人員發現了大量的宗教祭祀儀式用禮服殘片,復原後可以看出,其中絕大部分禮服是婦女穿的,其樣式樸素而不失莊重。大量證據表明,宗教儀式在納斯卡人的生活中占有極其重要的地位,由此也可以推斷,女性在等級森嚴的納斯卡社會中屬於“上流社會”的成員。

20年來,考古學家主要集中在納斯卡文化的宗教儀式中心卡瓦奇進行發掘。卡瓦奇距納斯卡城35公里,建築物由土坯造成,占地24平方公里,被認為是世界上最大的祭祀場所之一。考古學家在那裡發現了許多廟宇和神龕,而最重要的發現之一是每邊長102米的卡瓦奇大金字塔,預計2年內可向公眾開放參觀;最古老的發現則是一具數千年前的人體遺骸。此外,考古學家們發掘出來的水渠系統證明這一居住在乾旱地區的民族擁有先進的水利工程技術。考古隊還找到了一個存放有200餘件紡織品的倉庫,有些織物長達4米,其中一些布匹上印有考古學界從未見過的神秘圖案,描繪的是一種大鳥吃水果、吃魚甚至吃活人的情景。用科學的方法取出這些紡織品而避免其受到損害花費了一組專家整整4年的時間。

評價

在秘魯許多博物館裡存放著許多展現納斯卡各個時期的文化的陶製品,其中最出名的是存放在利馬的一件精品。早期的陶壺以其現實主義手法之描繪為特點,壺上用多種色彩畫出各種飛禽走獸(禿鷹、美洲駝、蜂鳥等動物)以及莊稼(玉米、辣椒、利馬豆等)。後期的圖案就更抽象了,而陶壺本身則更笨大了。