紅蛋巢

紅蛋巢是一種真菌,擔子果杯形,口部明顯向外擴展,主要分布在中國、哈薩克斯坦、紐西蘭;北美。

基本信息

拉丁名Nidulacandida

中文名紅蛋巢

定名人(Peck)V.S.White

參考文獻

Bull.Torr.Bot.Club29:271,1902;Tai,SyllogeFungorumSinicorump.549,1979;Liu,Gast.Chian,157,1984≡NidulariacandidaPeck,Reg.Rept.45:24,1893

采 集 地

中國、哈薩克斯坦、紐西蘭;北美

形態描述

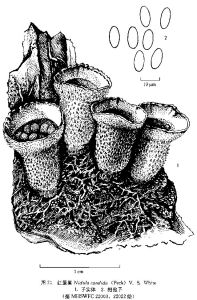

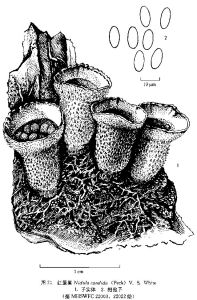

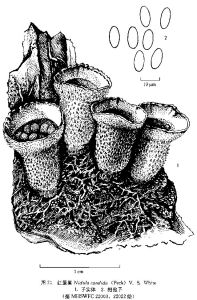

擔子果杯形,口部明顯向外擴展,高5~10mm,口寬5~9(-12)mm,基部菌絲墊淺褐色,直徑為2~5mm。包被外側靠口部所被絨毛細密,純白色,其餘2/3被有淺褐色成簇的粗短毛;內側在包被1/3~1/2以上部分呈白色,下部褐色,口部無流蘇,內外側均平滑無條紋(圖70-1)。小包扁圓,直徑為(1.2-)1.5~2mm,淺褐色、灰白色,無菌攀索。小包具單層皮層,近黑色,厚12.0~20.0μm,外膜較厚,30.0~40.0(-55.0)μm,淡黃色,由無色、淺黃、淺褐色菌絲組成,少部分可見分枝。擔孢子橢圓形,少數卵形,大小為(5.0-)8.0~10.5(-11.5)×4.0~5.0(-5.5)μm,壁薄(圖70-2)。

討 論

紅蛋巢主要特徵之一是擔子果高大,據Brodie(1975)的描述高為10~15mm,劉波(1984)的描述也如此。 真菌作者研究過保存於加拿大農業部國家真菌標本館的3號標本(DAOM20090、DAOM20092、DAOM20093),其擔子果高8~14mm,口寬7~11mm,但我國的研究標本,僅個別包被高可達11~12mm,一般乾標本的高在10mm以下。這些標本與白絨紅蛋巢Nidulaniveo-tomentosa(Henn.)Lloyd的主要區別在於小包非紅褐色、紫紅色,而是淺褐色、灰白色;在顯微鏡下,小包剖面的黑色、黑褐色皮層外面被有一層較厚的膜,由無色至淺黃色、淺褐色、分枝的菌絲組成,不像白絨紅蛋巢,其紅色皮層外側明顯地由紅褐色、厚壁、分枝先端呈刺狀的鹿角狀菌絲組成。Brodie(1984)正是根據小包皮層外側是否有鹿角狀菌絲(antlehyphae)把紅蛋巢屬分為A、B兩組的。GroupA包括白絨紅蛋巢和埃地紅蛋巢Nidulaemodensis(Berk.)Lloyd,小包外層明顯具深色的鹿角狀菌絲,無膜;GroupB較之A組,鹿角狀菌絲不明顯,色淺,小包皮層被有一層由不著色、壁薄的菌絲疏鬆交織而成的膜。更為有趣的是Brodie(1984)認為A組的小包表面明顯有疏水性,而B組的小包表面是親水的。屬於B組的紅蛋巢,小包剖面上明顯具一層較厚的淺色的膜,其組成菌絲少見分枝,先端非刺狀,也非紅褐色,與鹿角狀菌絲不同。與同屬B組的大果紅蛋巢NidulamacrocarpaLloyd相比,後者擔子果也高大,其擔孢子據Brodie(1975)描述,大多數是5.0~10.0×3.0~5.0μm,故兩個種相近,而Lloyd(1906)的描述,孢子達12.0~16.0×5.0~6.0μm。紅蛋巢模式產地為北美西海岸,從阿拉斯加到俄勒岡,在俄勒岡海拔914m地段很多,在英屬哥倫比亞分布高度也大致如此,但不太豐富。我國的研究標本采自雲南麗江。據李寶珠、簡秋源報導(1987),台灣也有紅蛋巢分布(為澤田兼吉記錄),但無標本保存。

真菌作者研究過保存於加拿大農業部國家真菌標本館的3號標本(DAOM20090、DAOM20092、DAOM20093),其擔子果高8~14mm,口寬7~11mm,但我國的研究標本,僅個別包被高可達11~12mm,一般乾標本的高在10mm以下。這些標本與白絨紅蛋巢Nidulaniveo-tomentosa(Henn.)Lloyd的主要區別在於小包非紅褐色、紫紅色,而是淺褐色、灰白色;在顯微鏡下,小包剖面的黑色、黑褐色皮層外面被有一層較厚的膜,由無色至淺黃色、淺褐色、分枝的菌絲組成,不像白絨紅蛋巢,其紅色皮層外側明顯地由紅褐色、厚壁、分枝先端呈刺狀的鹿角狀菌絲組成。Brodie(1984)正是根據小包皮層外側是否有鹿角狀菌絲(antlehyphae)把紅蛋巢屬分為A、B兩組的。GroupA包括白絨紅蛋巢和埃地紅蛋巢Nidulaemodensis(Berk.)Lloyd,小包外層明顯具深色的鹿角狀菌絲,無膜;GroupB較之A組,鹿角狀菌絲不明顯,色淺,小包皮層被有一層由不著色、壁薄的菌絲疏鬆交織而成的膜。更為有趣的是Brodie(1984)認為A組的小包表面明顯有疏水性,而B組的小包表面是親水的。屬於B組的紅蛋巢,小包剖面上明顯具一層較厚的淺色的膜,其組成菌絲少見分枝,先端非刺狀,也非紅褐色,與鹿角狀菌絲不同。與同屬B組的大果紅蛋巢NidulamacrocarpaLloyd相比,後者擔子果也高大,其擔孢子據Brodie(1975)描述,大多數是5.0~10.0×3.0~5.0μm,故兩個種相近,而Lloyd(1906)的描述,孢子達12.0~16.0×5.0~6.0μm。紅蛋巢模式產地為北美西海岸,從阿拉斯加到俄勒岡,在俄勒岡海拔914m地段很多,在英屬哥倫比亞分布高度也大致如此,但不太豐富。我國的研究標本采自雲南麗江。據李寶珠、簡秋源報導(1987),台灣也有紅蛋巢分布(為澤田兼吉記錄),但無標本保存。

真菌

真菌