簡介

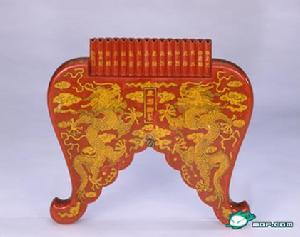

紅漆描金雲龍紋排簫

紅漆描金雲龍紋排簫排簫屬邊棱音氣鳴樂器,清朝時為中和韶樂中專用。排簫在上古時期也稱簫、比竹、鳳翼。古代文獻中多有記載,如《詩經·周頌·有瞽》:“簫管齊舉,喤喤厥聲,簫雍和鳴,先祖是聽。”《爾雅·釋樂》:“大簫謂之言,小者謂之筊。”1978年河南淅川縣下寺 1號墓出土石排簫,墓主人為春秋晚期楚人後裔,排簫石質堅硬,色如漢白玉,共13管,長短不等,由長至短依次遞減排列,這是我國目前出土年代最早的排簫實物。1978年湖北隨縣曾侯乙墓出土兩架竹製排簫,系用 3道剖開的細竹片將13根長短不同的竹管依次排列纏縛而成,形制與河南淅川縣下寺 1號墓出土的石排簫相似,通體髹黑漆,彩繪三角雲紋。排簫在漢代鼓吹和隋、唐各代的宮廷雅樂中均占有重要位置,盛唐之際還曾東傳日本。古代排簫的形制與清代是有所區別的。唐、宋之前,排簫之音管從長到短依次排列,編結在一起,“其形參差,象鳳凰之翼”。唐、宋以後,排簫逐漸演變成兩邊管長、中間管短的對稱排列形制。

康熙五十二年(1713年),宮中開始大規模地製造樂器。用竹主要取自江南,僅簫、笛用竹,蘇州和江寧兩織造即備辦了2,000根,後唯恐不夠,又準備了5,100根。正如乾隆朝和碩莊親王允祿在奏摺中所言:“製造樂器則自康熙五十二、三年陸續頒付太常在案……康熙五十七年樂器俱已告成。”這件紅漆描金雲龍紋排簫很可能是這一時期所造。