簡介

精神病態

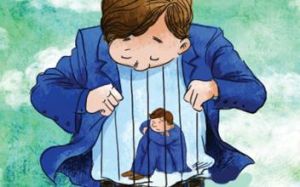

精神病態詳細說明

精神病態多見於男性、城市居民以及社會經濟條件較低的階層。D.羅森塞爾1970年估計,反社會人格的患病率為5~15%。根據C.R.克羅寧傑1975年的報告,男性精神病態的患病率為3%,女性則少於1%。儘管精神病態患者極少去精神病門診求治,但在法院、監獄和福利部門則較為多見。

精神病態大多始於兒童或少年期。在學校表現為情緒不穩定、好鬥、不遵守紀律、注意力分散,常因逃學、違紀或成績低下等屢教難改而被開除。有的表現為外出不歸、說謊、酗酒、與家人毆打;有的嚴重缺乏計畫性和責任心,違反勞動紀律,擅離職守,不能接受批評和建議,經常調換工作;有的性生活輕率、放蕩,對配偶不忠實,對子女不關心。這類人的行為經常受本能欲望、情感衝動或偶然發生的動機所驅使,違犯社會法紀,如偷竊、詐欺、交通肇事等,事後並無罪惡感或自悔之意。

精神病態的病因尚未查明,腦電圖研究雖有一些發現,但並非特異性的。生理心理學研究表明,精神病態患者的植物神經系統和大腦皮層的警覺水平較低,而且警覺水平和反應性的變異較正常人大;XYY染色體異常者常伴有性格方面的異常,但與反社會人格的關係尚未確定;內分泌物質(雄激素,腎上腺皮質類固醇等)測定正常。對雙生兒和寄養兒的研究表明,在一些病例中遺傳的作用很明顯;社會因素也起作用,因為患者大多數來自破裂家庭。例如,父母一方或雙方早亡,續娶、再嫁、分居、離婚或被遺棄等;父母多為酒精中毒、藥物依賴、罪犯或賭徒等,這給孩子的身心發育帶來不良影響;家庭、學校以及其他環境(街道、鄰居、工作場所)不合理的教養和教育,也起著重要作用。

精神病態需與罪犯、癔病、精神分裂症、情感性精神病、腦器質性精神病鑑別。精神病態與罪犯的不同在於,前者表現持久的生活各方面的適應障礙,他們的智力是正常的。精神病態與精神疾病既有聯繫又有區別。一般認為,精神病態沒有精神疾病那樣明顯的發生、發展與轉歸過程,而且隨年齡增長多數病情可有所緩和。因此,對精神病態的早期發現與及時教育是極為重要的。輕者,醫生指出其人格缺陷所在,幫助患者加強其自我克制的能力;重者,應收容於有嚴格生活制度的勞動教養機構內。事實證明,教育、勞動和訓練能在一定的程度上改善其適應能力。