基本內容

管仲論

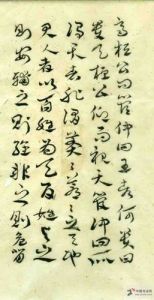

原文

管仲相威公,霸諸侯,攘夷狄,終其身齊國富強,諸侯不敢叛。管仲死,豎刁、易牙、開方用,威公薨於亂,五公子爭立,其禍蔓延,訖簡公,齊無寧歲。

夫功之成,非成於成之日,蓋必有所由起;禍之作,不作於作之日,亦必有所由兆。故齊之治也,吾不曰管仲,而曰鮑叔。及其亂也,吾不曰豎刁、易牙、開方,而曰管仲。何則?豎刁、易牙、開方三子,彼固亂人國者,顧其用之者,威公也。夫有舜而後知放四凶,有仲尼而後知去少正卯。彼威公何人也?顧其使威公得用三子者,管仲也。仲之疾也,公問之相。當是時也,吾意以仲且舉天下之賢者以對。而其言乃不過曰:豎刁、易牙、開方三子,非人情,不可近而已。

嗚呼!仲以為威公果能不用三子矣乎?仲與威公處幾年矣,亦知威公之為人矣乎?威公聲不絕於耳,色不絕於目,而非三子者則無以遂其欲。彼其初之所以不用者,徒以有仲焉耳。一日無仲,則三子者可以彈冠而相慶矣。仲以為將死之言可以縶威公之手足耶?夫齊國不患有三子,而患無仲。有仲,則三子者,三匹夫耳。不然,天下豈少三子之徒哉?雖威公幸而聽仲,誅此三人,而其餘者,仲能悉數而去之耶?嗚呼!仲可謂不知本者矣。因威公之問,舉天下之賢者以自代,則仲雖死,而齊國未為無仲也。夫何患三子者?不言可也。

五伯莫盛於威、文,文公之才,不過威公,其臣又皆不及仲;靈公之虐,不如孝公之寬厚。文公死,諸侯不敢叛晉,晉習文公之餘威,猶得為諸侯之盟主百餘年。何者?其君雖不肖,而尚有老成人焉。威公之薨也,一亂塗地,無惑也,彼獨恃一管仲,而仲則死矣。

夫天下未嘗無賢者,蓋有有臣而無君者矣。威公在焉,而曰天下不復有管仲者,吾不信也。仲之書,有記其將死論鮑叔、賓胥無之為人,且各疏其短。是其心以為數子者皆不足以托國。而又逆知其將死,則其書誕謾不足信也。吾觀史鰌,以不能進蘧伯玉,而退彌子瑕,故有身後之諫。蕭何且死,舉曹參以自代。大臣之用心,固宜如此也。夫國以一人興,以一人亡。賢者不悲其身之死,而憂其國之衰,故必復有賢者,而後可以死。彼管仲者,何以死哉?

譯文

管仲,名夷吾,是潁上人。他年輕時曾與鮑叔牙交遊,鮑叔知道他很有才能。管仲生活貧困,常常占鮑叔的便宜,但鮑叔始終對他很好,沒有怨言。後來鮑叔侍奉齊國的公子小白,管仲侍奉公子糾。等到小白立為齊桓公,公子糾被殺死,管仲也被囚禁起來了。鮑叔於是向桓公推薦管仲。管仲被任用以後,執掌齊國的政事,齊桓公的霸業因此得以成功,九次會集諸侯,使天下一切得到匡正,都是根據管仲的計謀。

管仲說:“我當初貧困的時候,曾經和鮑叔一起經商,分財利時自己常常多拿一些,但鮑叔並不認為我貪財,知道我是由於生活貧困的緣故。我曾經為鮑叔辦事,結果使他更加窮困,但鮑叔並不認為我愚笨,知道這是由於時機有利和不利。我曾經三次做官,三次都被君主免職,但鮑叔並不認為我沒有才幹,知道我是由於沒有遇到好時機。我曾三次作戰,三次都戰敗逃跑,但鮑叔並不認為我膽小,知道這是由於我還有老母的緣故。公子糾失敗,召忽為他而死,我被囚禁起來受屈辱,但鮑叔並不認為我不知羞恥,知道我不拘泥於小節,而以功名不顯揚於天下為羞恥。生我的是父母,但了解我的卻是鮑叔啊!”

鮑叔在推薦管仲輔佐齊桓公之後,甘願身居管仲之下。鮑叔的子孫世代都在齊國享受俸祿,十幾代人都得到了封地,往往都成為有名的大夫。所以天下人不稱讚管仲的賢能,卻稱頌鮑叔能夠識別人才。

管仲在齊國執政任相,使地處海濱的小小齊國流通貨物,積聚財帛,富國強兵,辦事能夠與百姓同好惡。所以他說:“倉庫充實了,人才知道禮儀節操,衣食富足了,人才懂得榮譽和恥辱。君主如能帶頭遵守法度,那么,父母兄弟妻子之間便會親密無間。禮義廉恥得不到伸張,國家就要滅亡。國家頒布的政令像流水的源泉一樣暢通無阻,是因為它能順應民心。”因為道理淺顯,容易實行。百姓所要求的,就順應他們的願望提供給他們;百姓所反對的,就順應他們的願望拋棄它。

管仲為政,善於轉禍為福,把失敗變為成功。重視控制物價,謹慎地處理財政。桓公實際上是由於怨恨少姬,南下襲擊蔡國,但管仲卻借這個機會,責備楚國不向周天子進貢包茅。桓公實際上是北伐山戎,但管仲卻借這個機會,命令燕國恢復召公的政令。桓公在柯地與魯國會盟,後來又想違背同曹沫的盟約,但管仲藉助這個盟約使桓公建立了信義,因此諸侯都來歸附齊國。所以說:“懂得給予就是索取的道理,這是治理國政的法寶。”

管仲的財富足以和公室相比,他有三歸高台,又有反坫,但齊國人並不認為他奢侈。管仲死後,齊國仍然遵循他制定的政令法規,常比各國諸侯都強大。經過一百多年以後,齊國又出現了一位晏子。

晏平仲,名嬰,是古萊國的夷維人,歷事齊靈公、齊莊公、齊景公三朝,由於節儉和勤於政事而受到齊國人民的推重。他擔任齊相,不吃兩樣的肉食,妻妾不穿絲綢衣裳。他在朝廷,國君有話問他,他就嚴肅地回答;不向他問話,他就嚴肅地辦事。當國家有道的時候,就順命行事,無道的時候,就權衡度量著去行事。他由於這樣做,而能夠三朝都在諸侯之中顯揚名聲。

越石父是個賢能的人,犯了罪被拘禁。晏子外出,在路上遇見他,就解下坐車左邊的馬,贖出了石父,並讓他上車,一同回了家。晏子沒有向石父告辭,就進入內室,許久不出來,於是越石父請求斷絕交往。晏子大吃一驚,整理自己的衣冠鄭重道歉說:“我雖然沒有仁德,但也幫助您擺脫了困境,您為什麼這樣快就要斷絕交往呢?”石父說:“不能這樣說。我聽說君子在不了解自己的人那裡受屈,在知己人那裡受到尊敬。當我在囚禁期間,那些人是不了解我的。您既然了解我,並且把我贖出來,這就是知己了,知己而待我無禮,那還不如被囚禁著。”晏子於是請他進來待為上賓。

晏子擔任齊國的宰相,一次外出,他車夫的妻子從門縫偷看她的丈夫。她的丈夫為宰相駕車,坐在大車蓋下邊,鞭打著四匹馬,意氣昂揚,特別得意。車夫回家以後,他的妻子就要求離去,車夫問他為什麼。妻子說:“晏子身長不滿六尺,卻做了齊國的宰相,名聲顯揚於諸侯。今天我看他出來,意志深遠,常常流露出甘居人下的情態。現在你身長八尺,卻給人家當車夫,但看你那樣子卻是心滿意足,因此我要求離去。”從此以後,她丈夫就變得謹慎謙虛了。晏子感到奇怪,就問他,車夫如實作了回答。晏子推薦他做了大夫。太史公說:我讀管氏的《牧民》、《山高》、《乘馬》、《輕重》、《九府》,以及《晏子春秋》,書中說得詳細極了。看了他們所著的書以後,還想了解他們的所作所為,所以,編寫了他們的傳記。至於他們的著作,世上流傳很多,所以不再論述,傳中只講他們的軼事。管仲,世人都稱他是賢臣,但孔子卻輕視他。難道是因為周室衰微,桓公很賢明,而管仲卻不勉勵他去扶持王室,而輔佐他成就霸主了嗎?古語說:“幫助發揚君主的美德,糾正他的過錯,所以上下就能互相親近。”說的就是管仲吧?當晏子伏在齊莊公屍體上痛哭,盡到為臣的禮儀之後才肯離去,難道這就是所說的“表現出大義來就不能說是沒有勇氣”的人嗎?至於他進諫上書,冒犯君主的威嚴,這就是人們所說的“在朝廷上想著要盡忠,下朝就想著要補救過失”的人吧?假如晏子至今還活著,我即使是替他執鞭效勞,也是我喜歡和羨慕的事啊!

附蘇洵簡介

北宋散文家。漢族,與其子蘇軾、蘇轍合稱“三蘇”,均被列入“唐宋八大家”。字明允,號老泉。眉州眉山(今屬四川)人。應試不舉,經韓琦薦任秘書省校書郎、文安縣主簿。長於散文,尤擅政論,議論明暢,筆勢雄健。有《嘉祐集》。亦有一女,名喚小妹,人稱蘇小妹。

據說27歲才發憤讀書,經過十多年的閉門苦讀,學業大進。仁宗嘉祐元年(1056),他帶領蘇軾、蘇轍到汴京,謁翰林學士歐陽修。歐陽修很讚賞他的《權書》、《衡論》、《幾策》等文章,認為可與賈誼、劉向相媲美,於是向朝廷推薦。一時公卿士大夫爭相傳誦,文名因而大盛。嘉祐三年,仁宗召他到舍人院參加考試,他推託有病,不肯應詔。嘉祐五年,任為秘書省校書郎。後與陳州項城(今屬河南)縣令姚辟同修禮書《太常因革禮》。書成不久,即去世,追贈光祿寺丞。

蘇洵是有政治抱負的人。他說他作文的主要目的是“言當世之要”,是為了“施之於今”。在《衡論》和《上皇帝書》等重要議論文中,他提出了一整套政治革新的主張。他認為,要治理好國家,必須“審勢”、“定所尚”。他主張“尚威”,加強吏治,破苟且之心和怠惰之氣,激發天下人的進取心,使宋王朝振興。由於蘇洵比較了解社會實際,又善於總結歷史的經驗教訓,以古為鑑,因此,他的政論文中儘管不免有迂闊偏頗之論,但不少觀點還是切中時弊的。

曾鞏說蘇洵“頗喜言兵”。蘇洵的《權書》10篇、《幾策》中的《審敵》篇、《衡論》中的《御將》和《兵制》篇,還有《上韓樞密書》、《制敵》和《上皇帝書》,都論述了軍事問題。在著名的《六國論》中,他認為六國破滅,弊在賄秦。實際上是借古諷今,指責宋王朝的屈辱政策。《審敵》更進一步揭露這種賄敵政策的實質是殘民。《兵制》提出了改革兵制、恢復武舉、信用才將等主張。《權書》系統地研究戰略戰術問題。在《項籍》中,他指出項籍不能乘勝直搗鹹陽的戰略錯誤。他還強調避實擊虛、以強攻弱、善用奇兵和疑兵、打速決戰、突擊取勝等戰略戰術原則。

蘇洵的抒情散文不多,但也不乏優秀的篇章。在《送石昌言使北引》中,他希望出使契丹的友人石昌言不畏強暴,藐視敵人,寫得有氣勢。《張益州畫像記》記敘張方平治理益州的事跡,塑造了一個寬政愛民的封建官吏形象。《木假山記》借物抒懷,讚美一種巍然自立、剛直不阿的精神。

蘇洵的散文論點鮮明,論據有力,語言鋒利,縱橫恣肆,具有雄辯的說服力。歐陽修稱讚他“博辯宏偉”,“縱橫上下,出入馳驟,必造於深微而後止”(《故霸州文安縣主簿蘇君墓志銘》);曾鞏也評論他的文章“指事析理,引物托喻”,“煩能不亂,肆能不流”(《蘇明允哀詞》),這些說法都是比較中肯的。藝術風格以雄奇為主,而又富於變化。一部分文章又以曲折多變、紆徐宛轉見長。蘇洵在《上田樞密書》中也自評其文兼得“詩人之優柔,騷人之清深,孟、韓之溫淳,遷、固之雄剛,孫、吳之簡切”。他的文章語言古樸簡勁、凝鍊雋永;但有時又能鋪陳排比,尤善作形象生動的妙喻,如《仲兄字文甫說》,以風水相激比喻自然成文的一段描寫,即是一例。

蘇洵論文,見解亦多精闢。他反對浮艷怪澀的時文,提倡學習古文;強調文章要“得乎吾心”,寫“胸中之言”;主張文章應“有為而作”,“言必中當世之過”。他還探討了不同文體的共同要求和不同寫法。他特別善於從比較中品評各家散文的風格和藝術特色,例如《上歐陽內翰第一書》對孟子、韓愈和歐陽修文章的評論就很精當。

蘇洵作詩不多,擅寫五古,質樸蒼勁。宋人葉夢得評其詩“精深有味,語不徒發,正類其文”(《石林詩話》)。其《歐陽永叔白兔》、《憶山送人》、《顏書》、《答二任》、《送吳待制中復知潭州二首》等都不失為佳作,但總的成就遠遜於散文。

蘇洵著作,宋代以多種版本流行,原本大都散佚,今存者有北宋刊《類編增廣老蘇先生大全文集》殘卷。通行本有《四部叢刊》影宋鈔本、《嘉祐集》15卷。

作品鑑賞

這是一篇史論,以管仲死而齊國亂為例,論證了舉賢任能是保障國家長治久安的根本,指明了政治家培養選拔接班人的重要性。文章細緻分析了齊國內亂的人為因素,認為表面上是豎刁、易牙、開方三人導致,實為管仲死後,無賢人執政,並批評了管仲臨死前沒有薦賢以代為“不知本”。同時以晉國在文公死後有“老成人”執政為例來對照論述,還以史蝤薦蘧伯玉、蕭何薦曹參作對比證明。全文析理精細,反覆對比,層層深入,筆鋒流暢犀利,見識獨特,很有說服力。

管仲是歷史上的名相之一。他輔佐齊桓公尊周室,攘夷狄,九合諸侯,一匡天下。他的功績一向為人稱道,連孔子對他都給予了很高的評價。對於這樣一個典範人物,作者獨能從其不能推薦賢人這一要害之處進行評說,其立論新奇,合乎情理。在封建社會中,一個有作為的政治家的去世往往會給國家帶來消極的甚至是災難性的影響,這種例子在歷史上是不罕見的。因此,作者的見解是正確的。

文章文筆犀利,邏輯嚴密,令人無懈可擊,正如清人吳楚材所說:“立論一層深一層,引證一段系一段,似此卓識雄文,方能令古人心服。”例如,為了說明管仲提出的豎刁等三人“非人情不可近”只是一句毫無意義的空話,他把齊桓公和舜、孔子進行比較,說明齊桓公不可能除掉這三個人。退一步說,即使是除掉了這三個人,“天下豈少三子之徒哉”。又如,在談到管仲在臨死時沒有向桓公舉薦賢人是一重大失誤時,作者又用史鰌、蕭何的事跡進行對比,得出了“大臣之用心,固宜如此也”的結論,可以說是絲絲入扣,令人拍案叫絕。

文章批評了管仲在臨死前未能薦賢自代,以致在他死後齊國發生了內亂。作者的觀點頗為新奇,可以稱為“翻案文章”。

附蘇轍簡介

蘇轍(1039年-1112年),字子由,晚年自號穎濱遺老。蘇軾之弟,“三蘇”之一,人稱“小蘇”。蘇轍是散文家,為文以策論見長,在北宋也自成一家,唐宋八大家之一,但比不上蘇軾的才華橫溢。他在散文上的成就,如蘇軾所說,達到了“汪洋澹泊,有一唱三嘆之聲,而其秀傑之氣終不可沒”。著有《樂城集》。

蘇轍,眉州眉山(今屬四川)人。與父洵、兄軾同以文學知名。仁宗嘉佑二年(一○五七)進士。六年,又舉才識兼茂明於體用科,因乞侍父未仕。英宗治平二年(一○六五),為大名府留守推官。神宗熙寧二年(一○六九),召為制置三司條例司檢詳文字,議事每與王安石不合,出為河南推宮,歷陳州教授、齊州掌書記、簽書應天府判官。元豐二年(一○七九),兄軾被罪,轍亦坐貶監筠州鹽酒稅。哲宗元?元年(一○八六)。入為右司諫,尋遷起居郎、中書舍人,累遷尚書右丞。七年,擢大中大夫守門下侍郎。八年,哲宗親政,起用新黨。紹聖元年(一○九四),以元?黨人落職,出知汝州、袁州,又降授朝議大夫、分司南京,筠州居住。四年,責授化州別駕,雷州安置。元符元年(一○九八),遷循州。徽宗即位,北徙永州、岳州,復大中大夫,提舉鳳翔上清太平宮,定居穎昌府。崇寧中重開黨禁,罷祠。大觀二年(一一○八),復朝議大夫,遷中大夫。政和二年(一一一二),轉大中大夫致仕,同年十月卒,年七十四。孝宗淳熙中,追諡文定。有《詩傳》、《春秋傳》、《樂城集》等,並行於世。《名臣碑傳琬琰集》下集卷一一、《宋史》卷三三九有傳。

蘇轍詩,以明萬曆間清夢軒刊《樂城集》(其中《樂城集》五十卷,《樂城後集》二十四卷,《樂城第三集》十卷,《欒城應詔集》十二卷)為底本。參校宋刻殘本《蘇文定公文集》(簡稱宋大字本)、宋遞修本《蘇文定公文集》(簡稱宋文集本)、明嘉靖蜀藩朱讓栩刻本(簡稱明蜀本)、《四部叢刊》明活字本(簡稱明活字本)、影印文淵閣《四庫全書》本(簡稱四庫本)、清道光眉州刻《三蘇全集》本(簡稱三蘇本)。新輯集外詩,另編一卷。