簡介

箕子朝鮮

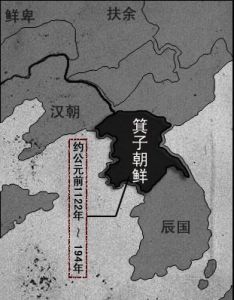

箕子朝鮮 기자조선(約1122 BC ~ 194 BC)

中國歷史上所記載的朝鮮最早是西周滅商之後,商朝遺臣箕子到朝鮮半島與當地土著建立了“箕氏侯國”,這個國家在中國的秦朝時代被燕國人衛滿所滅。公元前3世紀末,朝鮮歷史上第一次有所記載。在中國漢代的歷史學家司馬遷的名著《史記》中記載,商代最後一個國王紂的兄弟箕子在周武王伐紂後,帶著商代的禮儀和制度到了朝鮮半島北部,被那裡的人民推舉為國君,並得到周朝的承認。史稱“箕子朝鮮”。

箕子與箕子朝鮮在中國商周古史、中國東北史上占據重要位置。箕子以一個哲學家、政治家、殷商思想文化的代表、中國古代知識分子的代表出現在中國歷史、中國思想文化史上。其學問、其人品、其影響長時期以來沒有得到應有的評說,這本是不應該發生的事。

箕子,作為中華第一哲人,在商周政權交替與歷史大動盪的時代中,因其道之不得行,其志之不得遂,“違衰殷之運,走之朝鮮”,建立東方君子國,其流風遺韻,至今猶存。

箕子其人、箕子朝鮮其事,在國內外學界爭論頗多,這之中既有書缺有間的問題,也有觀點與方法論的分歧,而後一點更為突顯,從而使古朝鮮史的研究成為學界的熱點。

箕子朝鮮乃殷商遺裔在朝鮮半島上所建地方政權,臣於周,後又臣於秦,為周秦海外之屬國。箕子朝鮮為衛氏朝鮮所取代,衛氏朝鮮為漢之“外臣”、屬國。漢武帝伐朝鮮,裂其地為四郡,為漢的邊疆轄區。有了箕子朝鮮,方有衛氏朝鮮,方有漢之四郡,方有高句麗史、渤海史,從而構成了東北古史、東北民族與疆域史的基本系列,而箕子朝鮮是為中國東北史之開端。

根據韓國人的歷史書《三國遺事》所載,檀君的後人在箕子來到朝鮮之後,帶著人民南遷,以免和箕子帶來的人做成衝突。這些人後來成為了三韓的始祖。

箕子朝鮮在朝鮮半島統治了近一千年。根據《太原鮮于氏世譜》,朝鮮的鮮于氏源自箕子朝鮮的後人。而他們從箕子開始,一共經歷了41代君主,直到公元前1世紀才被滅。《漢書·地理志》記載著,箕子教朝鮮人民禮儀、耕織農耕及養蠶,還帶入了大量青銅器。受商朝文化的教化下,還定下“相殺以當時償殺;相傷以谷償;相盜者男沒入為其家奴,女子為婢,欲自贖者,人五十萬。”的法律條文(出自《[[樂浪朝鮮民犯禁八條]]》),大大地改善了朝鮮人民的生活。

箕子“八條之教”

其一,“相殺,以當時償殺”。

其二,“相傷,以谷償”。

其三,“相盜者,男沒入為其家奴,女子為婢,欲自贖者,人五十萬”。

其四,“婦人貞信”。

其五,“重山川,山川各有部界,不得妄相干涉”。

其六,“邑落有相侵犯者,輒相罰,責生口、牛、馬,名之為‘責禍’”。

其七,“同姓不婚”。

其八,“多所忌諱,疾病死亡,輒捐棄舊宅,更造新居”。

出於民族主義原因,目前有部分朝鮮韓國學者對此段歷史的存在有一定爭議,不承認箕子朝鮮的存在。

世系表

1. 箕子(胥余) 紀元前1122年 - 紀元前1082年

2. 荘恵王(松) 紀元前1082年 - 紀元前1057年

3. 敬孝王(詢) 紀元前1057年 - 紀元前1030年

4. 恭貞王(伯) 紀元前1030年 - 紀元前1000年

5. 文武王(椿) 紀元前1000年 - 紀元前972年

6. 太原王(禮) 紀元前972年 - 紀元前968年

7. 景昌王(荘) 紀元前968年 - 紀元前957年

8. 興平王(捉) 紀元前957年 - 紀元前943年

9. 哲威王(調) 紀元前943年 - 紀元前925年

10. 宣恵王(索) 紀元前925年 - 紀元前896年

11. 誼襄王(師) 紀元前896年 - 紀元前843年

12. 文恵王(炎) 紀元前843年 - 紀元前793年

13. 盛徳王(越) 紀元前793年 - 紀元前778年

14. 悼懐王(職) 紀元前778年 - 紀元前776年

15. 文烈王(優) 紀元前776年 - 紀元前761年

16. 昌國王(睦) 紀元前761年 - 紀元前748年

17. 武成王(平) 紀元前748年 - 紀元前722年

18. 貞敬王(闕) 紀元前722年 - 紀元前703年

19. 楽成王(懐) 紀元前703年 - 紀元前675年

20. 孝宗王(存) 紀元前675年 - 紀元前658年

21. 天老王(孝) 紀元前658年 - 紀元前634年

23. 徽襄王(通) 紀元前615年 - 紀元前594年

24. 奉日王(參) 紀元前594年 - 紀元前578年

25. 徳昌王(僅) 紀元前578年 - 紀元前560年

26. 壽聖王(翔) 紀元前560年 - 紀元前519年

27. 英傑王(藜) 紀元前519年 - 紀元前503年

28. 逸民王(岡) 紀元前503年 - 紀元前486年

29. 済世王(混) 紀元前486年 - 紀元前465年

30. 清國王(璧) 紀元前465年 - 紀元前432年

31. 導國王(澄) 紀元前432年 - 紀元前413年

32. 赫聖王(※) 紀元前413年 - 紀元前385年

33. 和羅王(謂) 紀元前385年 - 紀元前369年

34. 說文王(賀) 紀元前369年 - 紀元前361年

35. 慶順王(華) 紀元前361年 - 紀元前342年

36. 嘉徳王(詡) 紀元前342年 - 紀元前315年

37. 三老王(煜) 紀元前315年 - 紀元前290年

38. 顕文王(釈) 紀元前290年 - 紀元前251年

39. 章平王(潤) 紀元前251年 - 紀元前232年

40. 宗統王(丕) 紀元前232年 - 紀元前220年

41. 哀 王(準) 紀元前220年 - 紀元前194年

發展歷史

約公元前11世紀前後,商周交替之時商的重臣箕子被周武王封於朝鮮。這在《史記·宋微子世家》、《尚書·洪範》中都有記載。周武王滅殷封箕子於朝鮮,箕子朝鮮侯國正式成立。其受封之地即今之平壤。《三國遺事》記載:“都平壤城(小字註:今西京)。”箕子朝鮮的歷史延續千餘年,直到西漢被燕國人衛滿所滅,建立了衛滿朝鮮。箕子朝鮮可以說是朝鮮半島文明開化之始,據說今之朝鮮喜愛白色之民俗即商代尚白之遺風。箕子胥余是殷末著名賢臣,因其品行高尚,被孔子譽為殷之“三仁”之一。因紂王無道,受到政治迫害的箕子率其族人出走朝鮮。

箕子入朝鮮半島不僅傳去了先進的文化,先進的農耕、養蠶、織作技術,還帶入了大量青銅器,另外還制定了“犯禁八條”這樣的法律條文,以致於箕子朝鮮被中原譽為“君子之國”。大量中國古代典籍和朝鮮史書的記載與在朝鮮出土的青銅器、陶器以及朝鮮的地面古蹟三方面相互印證,都證實了箕子朝鮮的存在。自古以來,中朝兩國人民都珍視這一有據可查的史實。在朝鮮有自己的歷史記載以來,或者說直到上世紀60年代前,朝鮮、韓國的史書、教科書都沿襲了這一歷史學說。

箕氏王朝與中國之間的主要交往形式,還是表現為持續不斷的移民潮。這股移民潮大約開始於中國的戰國末期。隨著秦國統一戰爭的加速,東方的燕、齊、趙等國老百姓為了躲避戰亂,開始經由遼東徒步,或者由黃海渡船,紛紛逃往朝鮮半島。秦統一中國後,這股移民潮仍未消退。主要是由於秦皇朝實行苦民政策,使得很多秦民為了躲避力役負擔,繼續逃往朝鮮半島。秦末農民大起義爆發後,“天下叛秦,燕、齊、趙民避地朝鮮數萬口”。這一時期的朝鮮王是箕子40餘代後裔,名字叫箕準。他將流亡到朝鮮的數萬流民,妥善地安置在半島西部地區。

躲避戰火

中國漢朝建立後,劉邦為鞏固對過去燕地的統治,封舊燕將臧荼為燕王。可是沒過多久,臧荼就起兵叛漢,被漢朝討滅。於是劉邦又封盧綰為燕王,幾年之後,盧綰又叛漢,被劉邦再度興兵平定,盧綰本人逃到了匈奴地區。在漢初兩次平定燕王叛亂的過程中,一些燕民又為了躲避戰火而逃往朝鮮半島。此時的箕氏王朝已經衰落,為了擴充實力而採取了一種積極吸收中國逃往流民的政策,這從一定程度上也助長了燕地人民的逃亡。

中國戰國秦漢之際的這股移民潮中,究竟有多少人流亡朝鮮半島,自然無法作出具體統計。但是,從秦末一次就達“數萬口”,足見移民數量之大。大量移民的到來,無疑大大加快了對朝鮮半島的開發。

衛氏朝鮮

箕子朝鮮的滅亡在西漢初年這股移民潮中,有一個名叫衛滿的燕人,也率領1000多名部屬,來到了朝鮮半島。後來正是他滅亡了已經衰落的箕氏王朝,建立了“衛氏朝鮮”。衛氏朝鮮前後存在近90年,於公元前108年被漢武帝所滅。漢朝在衛氏朝鮮舊地置郡統治,創造了光輝燦爛的“樂浪文化”。

衛滿率領部屬剛來朝鮮時,得到朝鮮王箕準的禮遇。箕準拜他為博士,賜給圭,封給西部方圓百里的地方。箕準的目的很清楚,就是希望通過衛滿,來為他守護西部邊境。然而衛滿是個很有政治野心的人,他利用封地為依託,不斷招引漢人流民,積聚自己的政治、經濟力量。

公元前194年,羽翼已豐的衛滿,派人向箕準假傳漢朝要派大軍來進攻,請求到準王身邊來守護。箕準不知是詐,許諾了衛滿的請求。於是衛滿趁此機會,率軍向王都王險城(今朝鮮平壤)進發,一舉攻占王都後,自立為王,國號仍稱朝鮮,歷史上稱其為“衛氏朝鮮”。箕準戰敗後,逃到了半島南部的馬韓地區。

王國歷史

封於朝鮮

約公元前11世紀前後,商周交替之時商的重臣箕子被周武王封於朝鮮。這在《史記·宋微子世家》、《尚書大傳·洪範》中都有記載。周武王滅殷封箕子於朝鮮,箕子朝鮮侯國正式成立。其受封之地即今之平壤。《三國遺事》記載:“都平壤城(小字註:今西京)。”箕子朝鮮的歷史延續千餘年,直到西漢被燕國人衛滿所滅,建立了衛滿朝鮮。箕子朝鮮可以說是朝鮮半島文明開化之始,據說今之朝鮮喜愛白色之民俗即商代尚白之遺風。箕子胥余是殷末著名賢臣,因其品行高尚,被孔子譽為殷之“三仁”之一。

因紂王無道,受到政治迫害的箕子率其族人出走朝鮮。箕子入朝鮮半島不僅傳去了先進的文化,先進的農耕、養蠶、織作技術,還帶入了大量青銅器,另外還制定了“犯禁八條”這樣的法律條文,以致於箕子朝鮮被中原譽為“君子之國”。大量中國古代典籍和朝鮮史書的記載與在朝鮮出土的青銅器、陶器以及朝鮮的地面古蹟三方面相互印證,都證實了箕子朝鮮的存在。自古以來,中朝兩國人民都珍視這一有據可查的史實。在朝鮮有自己的歷史記載以來,或者說直到上世紀60年代前,朝鮮、韓國的史書、教科書都沿襲了這一歷史學說。

歷史地位

箕子朝鮮乃殷商遺裔在朝鮮半島上所建地方政權,臣於周,後又臣於秦,為周秦海外之屬國。箕子朝鮮為衛氏朝鮮所取代,衛氏朝鮮為漢之“外臣”、屬國。漢武帝伐朝鮮,裂其地為四郡,為漢的邊疆轄區。有了箕子朝鮮,方有衛氏朝鮮,方有漢之四郡,方有高句麗史、渤海史,從而構成了東北古史、東北民族與疆域史的基本系列,而箕子朝鮮是為中國東北史之開端。