原文

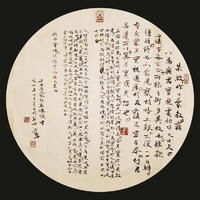

答司馬諫議書① 王安石

原文:

某啟②:昨日蒙教,竊以為與君實游處③相好之日久,而議事每不合,所操之術④多異故也。雖欲強聒⑤,終必不蒙見察,故略上報⑥,不復一一自辯。重念蒙君實視遇⑦厚,於反覆⑧不宜鹵莽,故今具道所以,冀君實或見恕也。

蓋儒者所爭,尤在於名實⑨;名實已明,而天下之理得矣。今君實所以見教者,以為侵官、生事、征利、拒諫⑩,以致天下怨謗也。某則以謂:受命於人主,議法度而修-11 之於朝廷,以授之於有司,不為侵官;舉先王之政,以興利除弊,不為生事;為天下理財,不為征利;辟邪說,難壬人-12,不為拒諫。至於怨誹之多,則固前知其如此也。人習於苟且非一日,士大夫多以不恤國事同俗自媚於眾為善。上乃欲變此,而某不量敵之眾寡,欲出力助上以抗之,則眾何為而不洶洶-13 然?盤庚之遷-14,胥-15 怨者民也,非特朝廷士大夫而已。盤庚不為怨者故改其度,度義而後動,是而不見可悔故也。如君實責我以在位久,未能助上大有為,以膏澤-16 斯民,則某知罪矣,如曰今日當一切不事事,守前所為而已,則非某之所敢知。

無由會晤,不任區區嚮往之至!-17

歷史背景

北宋中葉以後,內部方面,政府官員數目持續膨脹激漲,真宗景德年間(1004—1007年)內外官已達一萬多人,仁宗皇祐年間(1049—1053年)達兩萬多人,“十倍於國初”,導致冗官、冗費激增,執政大臣多“榻茸常材,斗筲小器”,保守主義盛行,不得不與豪強地主妥協,土地兼併日益嚴重。土地兼併迫使農民轉職軍旅,使得軍隊人數激增。北宋初年給予軍、公人員極大優惠和特權,可免除差役和賦稅。對外方面,對遼、西夏等國的戰爭,仁宗慶曆年間(1041—1048年)軍隊人數是一百二十五萬九千人,使得軍事費用增加,“養兵之費,在天下據七八。”,將不專兵和軍紀不明使宋軍嚴重缺乏訓練,終日“遊戲於廛市間,以鬻巧誘畫為業,衣服舉措不類軍兵”“衛兵入宿不自持被而使人持之;禁兵給糧不自荷而僱人荷之。”。使得北宋的國庫空虛,人民生活壓力更加沈重。

歲入・歲出表 (單位:匹貫石兩) 年 歲入 歲出

1021(天禧五年) 150,850,100 126,775,200

1048(慶曆八年) 103,596,400 89,383,700

1049(皇祐元年) 126,251,964 126,251,964

1065(治平二年) 116,138,405 131,864,452

熙寧元年(1068年),新即位的宋神宗問王安石:“當今治國之道,當以何為先?”王安石答:“以擇術為始。”熙寧二年,宋神宗問王安石:“不知卿所施設,以何為先?”王安石答:“變風俗,立法度,方今所急也。凡欲美風俗,在長君子,消小人,以禮義廉恥由君子出故也……”熙寧二年(1069年)二月,王安石開始推行新法,採取一系列改革措施。翰林學士范鎮認為實行“青苗法”是變富人之多取而少取之,然“少取與多取,猶五十步與百步”,七八月間范純仁上書皇上,公開指責安石“掊克財利”,舍“堯舜知人安民之道”,御史中丞呂誨上書劾王安石巧詐,說他:“置諸宰輔,天下必受其禍”。一次宋神宗和文彥博討論變法之事,神宗說:“更張法制,於士大夫誠多不悅,然與百姓何所不便?”文彥博說:“為與士大夫治天下,非與百姓治天下。”第二年,司馬光給王安石寫了三封長信——《與(王)介甫書》責難王安石“財利不以委三司而自治之,更立制置三司條例司”,“又置提舉常平廣惠倉使者”,“今介甫為政,盡變更祖宗舊法,先者後之,上者下之,右者左之,成者毀滅之,棄者取之,矻矻焉窮日力,繼之以夜不得息。……”,“今介甫為政,首建制置條例司,大講財利之事,又命薛向行均輸法於江,淮,欲盡奪商賈之利,又分遣使者散青苗錢於天下而收其息,使人愁痛,你子不相見,兄弟妻子離散。……”,“或所見小異,微言新令之便者,介甫輒艴然加怒,或詬罵 以辱之,或言於上而逐之,不待其辭之畢也。明主寬容如此,而介甫拒諫乃爾,無乃不足於恕乎!” ;列舉實施新法“侵官”、“生事”、“征利”、“拒諫”、“致怨”等弊端,要求王安石廢棄新法,恢復舊制。王安石則寫了〈答司馬諫議書〉回覆:“如君實責我以在位久,未能助上大有為,以膏澤斯民,則某知罪矣,如曰今日當一切不事事,守前所為而已,則非某之所敢知。”後來兩人完全絕裂,司馬光跟皇帝辭職,隱居洛陽專心撰寫《資治通鑑》。

注釋:

①選自《四部叢刊》本《臨川先生文集》卷七十三。司馬諫議,指司馬光,字君實,北宋政治家、史學家,時任翰林學士、右諫議大夫。曾寫信反對王安石變法,本文是王安石的回信。

②某:作者自稱。

③游處:交遊相處。

④所操之術:所堅持的政治主張。

⑤強聒:指勉強作解釋。聒,聒噪。

⑥上報:寫回信。

⑦視遇:看待。

⑧反覆:指書信往來。

⑨名實:名,事物的名稱、概念。實,事實,名稱、概念之實際所指。

⑩侵官、生事、征利、拒諫:這都是司馬光在來信中指責變法的弊端。侵官,侵犯其他機構的職權。生事,製造事端。征利,奪取財務。拒諫,拒絕勸告。

11修:修正。

12難壬(ren,第二聲)人:責難巧言獻媚的小人。壬人,佞人、巧言之人。

13洶洶:喧擾、爭吵。

14盤庚之遷:商朝君主盤庚即位後,認為國都設在商地(今河南商丘),不適宜實行教化,決定遷都亳(Bo,第二聲)(今河南偃師),改國號為殷。見《尚書·盤庚》。

15胥(xu,第一聲):相互,都

16膏澤:施加恩澤。

17不任區區嚮往之至:舊時書信結尾客套語。不任,不勝。區區,小,指自己

譯文:

安石啟:昨日承蒙您來信指教,我私意以為跟您友好相處的日子很久了,但討論國事往往意見不同,這是由於所採取的政治主張和方法不同的緣故。我雖然想硬在你耳邊羅嗦(強作辯解),恐怕結果一定不會得到您的諒解。後來又想到您看待我一向很好,對於書信往來是不應簡慢無禮的,因而我在詳細地說出我所以這樣做的理由,希望您或許能夠諒解我。

我們讀書人所要爭論的,特別是在“名稱”(概念、理論)與“實際”是否符合上。“名稱”與“實際”的關係明確了,天下的真理也就有正確的認識了。現在您所用來教誨我的,是以為我“侵官”、“生事”、“征利”、“拒諫”,以致天下的人都怨恨和誹謗我。我卻認為接受皇上的命令,議訂法令制度,又在朝廷上修正、決定,交給主管官署卻執行,不算是“侵官”。發揚(恢復)前代賢君的治國原則,以便興利除弊,這不算是“生事”。替國家整理財政,這不算“征利”。排除不正確的言論,批駁巧言諂媚的壞人,這不算“拒諫”。至於怨恨毀謗的很多,那是本來早就該料到會這樣的。

人們習慣於得過且過的守舊之風已經不是一天了,做官的人又大多不為國家大事操心,以附和舊俗之見來討好眾人為美德。皇上卻想改變這種現狀,而我又不顧政敵的多少,想盡力去幫助皇上抵制他們,那么,眾人怎么會不大吵大鬧呢?過去商王盤庚遷都,群起怨恨的是老百姓,不僅是朝廷士大夫而已。盤庚並不因為有人怨恨的緣故,就改變他的計畫;他考慮理由正當,然後做去,他認為正確,看不出有值得悔改的地方。如果您責備我執政很久了,沒有能夠幫助皇上大大地做一番事業,以此造福人民,那我自知有罪了。但如果說今天應當什麼事也不必乾,只是守著老規矩就行了,那就不是我所敢領教的了。

沒有會面的機會,不勝(實在)誠心仰慕得很。

分析

全文分為四段。

第一段即開頭一句和第一自然段。這段主要闡明寫這封信的原因和目的。因為兩人之間有分歧,所以寫信表明自己的立場和態度。

第二段即第二個自然段。是全文駁斥的重點部分,作者以“名實已明,而天下之理得矣”為論證的立足點,分別對保守派謬論進行駁斥,表明自己堅持變法的立場。

第三段即第三個自然段,進一步明確自己的立場和態度,想讓我從此不要做這些事兒,墨守前人的所作所為,那就是不是我所敢領教的。

第四段即第四個自然段,結束全文,說一些禮儀性的客套話。

現在再就第二段駁斥的幾個重點進行分析。

關於侵官,依據名實相符的原則,王安石闡明制定和貫徹變法的規章制度,有皇帝的命令,有朝廷官員大臣討論確定,有具體官吏執行,步步有據可查,不是侵官。

關於生事,新法實行,影響一些大地主和大官的利益,引起他們不滿,司馬光把這說成擾民生事,王安石闡明變法是舉先王之政,興利除弊,可造福於人民大眾,加強國家的統治,不是生事。

關於征利,司馬光等保守派攻擊王安石變法是與民征利,王安石駁斥為天下理財,不為征利,目的在於理通財政,有利整個國家,表現出政治家的宏偉的韜略。

關於拒諫,司馬光等人認為王安石不理會保守派意見就是拒諫,王安石義正辭嚴,指出自己抨擊不正之理,駁斥不懷好意的人,證實自己光明磊落,堅持自己變法應有的態度。

所謂天下怨誹的問題,王安石舉出歷史事實,並分析說明保守派這些人“習於苟且非一日,士大夫多以不恤國事、同俗、自媚於眾為善”,乃是他們因循守舊的腐敗作風。王安石堅持不能改變自己的態度,而且委婉地表示對司馬光的說法則非某之所敢知。

寫作特點:

第一個特點,作為書信體議論文首要特點是行為簡潔,結構嚴謹,沒有枝蔓,全文除開頭和結尾段用幾句酬答的禮貌語言以外,緊緊扣住保守派幾個主要論點進行駁斥,只駁論點不涉及其它事情,結構非常嚴謹,駁斥時針對其要害,言簡意明,使文章短小精悍。

第二個特點,論證方法多樣。本文的論證方式是駁論,其反駁的方法是多種多樣的。第一直接反駁,如為天下理財,不為征利。第二個舉出根據進行反駁,如“某則以謂受命於人主,議法度而修之於朝廷,以授之於有司,不為侵官”,這裡就舉出了有利的根據,說明不是自己獨出新裁,而是受命於皇帝,是朝廷議過的法度,指出這不是我個人的行為,而是合理合法的。第三舉出史實進行反駁,舉出歷史的事實來進行反駁,如“盤庚之遷,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已。盤庚不為怨者故改其度,度義而後動,是而不見可悔故也”。這裡以歷史上曾有過的如何對待怨誹的事實為表率,表示自己不以流言蜚語而動,既委婉地反駁了怨誹之多的責備,又表達了自己變法的堅強決心。整個反駁是明確而有力的,言簡意賅。

第三個特點,是氣勢磅礴,寓剛於柔。全文所以有壓倒論敵的浩然正氣有幾個方面的特點,第一立足於理,理足則氣勢。二,擅於排比,連用排比駁斥對方,則勢如破竹,無可阻擋。第三,擅用反語,如欲出力助上以抗之,則眾何為而不洶洶然?氣盛言怡,鏗鏘有力,雖則全文傲岸之氣,憤然湧出,強調堅持改革的決心不可逆轉,但語氣相當委婉,柔中有剛,如比如說詳細的說明自己這樣做的理由,您或許能原諒我,結尾又說您批評未能幫皇上大有作為,那我知罪了,但讓我什麼也不要做,墨守常規就行,那我是不敢領教的。這樣做一方面照顧多年交往的友誼,一方面堅持原則,寸步不讓,全力維護變法的正義立場。

疑難詞句

竊以為與君實游處相好之日久,而議事每不合,所操之術多異故也。竊,猶“私”自的意見,用作表示個人意見的謙詞。每,是往往經常,術:方法,此處指政治主張。

重念蒙君實視遇厚,於反覆不宜鹵莽,故今具道所以,冀君實或見恕也。重念:又考慮的意思。視遇,是看待,反覆,指書信往來,具道:詳細的說出,冀是希望的意思。

辟邪說,難壬人,不為拒諫。辟是批駁,抨擊,難是責難,壬人是小人,是奸濘之人。

盤庚之遷,胥,怨者民也,非特朝廷士大夫而已。胥通與,相與之意,又“皆”義。非特:不僅僅。