背景

五年來,“科普惠農興村計畫”實施規模和力度不斷加大,中央財政投入獎補資金累計達到7.5億元,表彰了4659個科普惠農興村先進集體和帶頭人,並對他們開展的科普惠農活動給予了獎勵和補助。其中,農村專業技術協會2132個,農村科普示範基地1210個,農村科普帶頭人1282名,少數民族科普工作隊35個。“科普惠農興村計畫”發揮了中央財政資金四兩撥千斤的作用,在示範帶動農民民眾依靠科技增收致富、推廣新產品新技術促進農業產業調整、提高農民科學素質培養造就社會主義新型農民、創新機制探索財政支農惠農新途徑等方面取得顯著成效。

實惠

科普惠農興村計畫

科普惠農興村計畫農村專業技術協會是農民自己的技術合作組織,是科普惠農的重要基層組織。全國13萬個農技協一頭連著農戶,一頭連著科技工作者,將分散的農民組織起來,學習、運用農業科技,解決“科技推廣難”的問題;發展規模化生產和經營,幫助“小農戶”應對“大市場”。

農村科普示範基地是引導、培訓農民學科技用科技的重要場所。農業試驗示範田、樣板田、科技園區、培訓學校等農村科普示範基地,研究、試驗農業新技術和新品種,開展技術推廣和培訓,進行科學生產示範,是農民看得見、摸得著的科普陣地。

農村科普帶頭人是農民學科技用科技的領路人,是科普惠農的重要隊伍。千千萬萬的“土專家”、“田秀才”、“農民教授”等農村科普帶頭人,生活在農民中間,活躍在民眾身邊,他們以身示範,親傳口授,使農民學有榜樣,趕有目標。

少數民族科普工作隊,是指導少數民族地區民眾學科技用科技的專門隊伍。它們有編制、有專職人員、有現代化的設施設備,長年在少數民族地區開展科普宣傳、科技培訓等獨具特色、形式多樣、內容豐富、效果顯著的科普工作,是民族地區科普惠農工作的“輕騎兵”。新疆少數民族科普工作隊,長期深入新疆的鄉村,用漢、維吾爾、哈薩克等多種語言文字,播放科普電影,發放科普資料,講授科普知識,推廣科學技術,在消除7.5事件影響中也發揮了積極的作用。在少數民族聚居區和西部地區的少數民族科普工作隊共有164支。

科普惠農興村計畫

科普惠農興村計畫浙江省文成縣兔業協會的千餘農戶通過科學養兔得到了實惠,錢捧在手上,笑在臉上,喜在心上,山區到處流傳著這樣一首順口溜:“家養一隻兔不愁醬油醋、家養十隻兔不愁衣和褲、家養百隻兔走上致富路、兔業創財富協會來幫助”。江蘇南通市海門德勝鎮葡萄種植科普示範基地利用獎補資金把種植規模擴大到720畝,增長了41%,帶動農戶發展到1500多戶,增加了500戶,新增產值3200萬元,同比增長55.17%,同時還帶動了10多個鄉鎮1000多農戶種植葡萄,總面積達6600畝,擴大了36%,農民增收0.8億元。雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣細允科普示範基地2007年獲得表彰後,擴大種植規模,種植優質桑樹達300畝,無公害茶葉達500畝,優質咖啡達500畝,經濟林達200畝,建立雜交玉米制種基地500畝;同時,大力發展養殖業,使阿佤山寨發生了翻天覆地的變化;2008年全村人均純收入比2006年增加227元,2009年,人均純收入預計增長200元以上,集體收入預計增長20萬元以上。江西省撫州市臨川區羅針鎮丁湖村的農民方金山2007年獲得“全國科普惠農興村帶頭人”稱號後,更加堅定了他帶領農民共同致富的信念,創辦了撫州市農民實用技術實訓基地,每年培訓700餘人次;購置了電腦,在中國食用菌商務網上開通了個人網頁、公布了自己的QQ號,幫助各地菇農通過網際網路迅速解決食用菌培植技術的難題;在他的帶動下,羅針鎮周邊已有300多家農戶走上了食用菌培植的致富之路,僅東華虎奶菇這一個品種每年就能為每戶增加30%的收入。

產業調整

據調研統計,在表彰對象使用的獎補資金中,新品種新技術推廣的經費占25%,僅次於購置科普設施設備和科普資料的支出。“科普惠農興村計畫”表彰對象平均每年推廣新品種、新技術1.2萬餘項,開展科技培訓近4萬次,為推進當地農業產業結構調整和生產方式轉變,推動傳統農業向現代農業轉變做出了積極的貢獻。吉林省長春市榆樹市新莊鎮珠蔥生產協會在4個鄉鎮,30個村成立了分會,擁有種植戶1200戶,30個科技示範戶,30個科技試驗基地,總種值面積1100公頃;從國外引進優質新品種,在13個種植示範基地試種成功後,大面積推廣種植,並且帶動了周邊地區的珠蔥生產,目前,珠蔥的種植已經成為發展縣域經濟的一個亮點,成為一項新興的富民產業;為推動發展綠色農業,在300個科技示範戶中率先使用無毒、無殘留綠色農藥,通過3年的努力,綠色無公害珠蔥生產在全鎮得到普及,並得到了吉林省綠色無公害產品認證證書。山東省五蓮縣許孟鎮瓜菜協會2007年引進6個系列70多個蔬菜品種,引進推廣新技術20多項,引進法國具有抗寒耐低溫、抗病性強等優點的冬玉西葫蘆,比一般品種增收30-50%,引進成本低、無污染的“生物反應堆”技術,全鎮種植法國冬玉西葫蘆新品種的達90%以上,使用秸稈生物反應堆新技術的達2000戶,引進新品種新技術使菜農的種植效益翻了一番。

藉助“科普惠農興村計畫”的影響和獎補資金的支持,相當一部分表彰對象的生產、經營規模迅速擴大,成為本產業的龍頭。在他們的帶動下,一些產業已成為具有當地特色的支柱產業。

重慶綦江縣橫山優質稻產銷協會推廣水稻高產三圍立體強化栽培等新技術,引進4個優質稻新品種組合,生產無公害優質稻,建成4個優質稻品種示範基地,帶動了橫山鎮4000多農戶種植優質稻,種植面積占全鎮水稻種植面積的83%,同時帶動了全縣14個鎮195個村10餘萬農戶種植優質稻,種植面積占全縣水稻種植面積的67%,年產量增加了5萬噸,極大地推動了全縣優質稻產業化的發展。新疆庫爾勒市英下鄉萬畝無公害蔬菜基地,積極引導維吾爾族農民種植溫室大棚蔬菜,2007年英下鄉年總產值1.5億元,較2006年增加0.25億元,人均收入增加400元,形成民族地區支柱產業。全國科普惠農興村帶頭人,山東省濰坊市昌樂縣鄌郚笤帚研究會會長吳廷勤,帶領當地及周邊地區的民眾對笤帚加工產業進行了全面“升級”,全鎮笤帚年出售量由3億把增加到3.5億把,年銷售額增加了2億多元,全鎮65%的民眾從事笤帚加工業,笤帚加工業成為了當地的主導產業,為農民人均增收3500餘元。

培養新型農民

科普惠農興村計畫

科普惠農興村計畫湖南省岳陽市岳陽樓區群賢科普示範基地開展集中培訓時,700餘農民自覺跟班學習,所建的科普宣傳欄吸引上千人次閱覽。遼寧省大連市普蘭店市元台鎮利興村蔬菜協會為鞏固科普惠農成效,投入370餘萬元,興建了960平方米村級農民科技會館,5000平方米科技活動廣場,200平方米科普活動室,每年培訓2000多人次農村黨員民眾。浙江省嵊州市金庭鎮農民接受萬畝桃形李科普示範基地的培訓後,250人取得了農函大果木專業結業證書,33戶種植戶被評為農技師、助理農技師,60戶評為桃形李科技示範戶。河南省鄭州市中牟縣城關鎮大潘莊村有500人在全國科普惠農興村帶頭人潘書林的帶領和培訓下成為農民經紀人。

一些農村專業技術協會積極建立黨組織,探索“支部加協會、農民得實惠”的有效模式。安徽省靈璧縣虞姬鄉養雞協會早在2001年就建立了黨支部,通過協會中的黨員帶動廣大養雞戶發展成養雞大戶。9名黨員分別聯繫各分會182名黨員,分會黨員又聯繫著2872名協會會員,帶領3萬農戶走上了養雞致富的新路子。建立支部後,協會會員增加3倍,農民技術員增加5倍,占會員總數28.6%;協會會員人年均純收入3.75萬元,比非會員人年均多收入3.48萬元,是建立支部前的2.2倍;協會存欄蛋雞680萬隻,是建立支部前的3倍;年產值突破10億元,年利稅達1.2億元以上,均比建立支部前高2倍多。

惠農新途徑

中央財政積極支持“科普惠農興村計畫”,並在投入和管理機制上有一些新的探索。根據農村科普工作的特點,採用了“以獎代補、獎補結合”的資金投入方式,發揮了“以點帶面、榜樣示範”的作用,探索實行了“報賬制”的資金管理方式。農村基層科普組織和帶頭人根據農民和農業生產的實際需求開展工作,根據實際支出到縣財政局“報銷”使用獎補資金,保證了農民使用財政資金的成效。“科普惠農興村計畫”帶動了地方財政對科普惠農的投入,較好地體現了中央財政資金四兩撥千斤的作用。“科普惠農興村計畫”本身沒有對各地方提出資金配套的要求,但由於項目實施後在各地的良好反響和取得的成效,地方財政主動安排資金,實施本省“科普惠農”計畫,實現了中央與地方資金的合力效應,進一步擴大了農村科普服務“三農”的力度。河南、山東、廣西、湖北、雲南、北京等近27個省(市、區)財政部門積極籌措資金,設立各級科普惠農專項資金,聯合實施省級“科普惠農”計畫。據統計,河南從2006年起每年投入440萬元,北京從2007年開始每年投入750萬元,山東從2007年開始每年投入500萬元,湖北由2006、2007年每年200萬元增加到2008年的600萬元,河北今年投入300萬元實施本省科普惠農計畫。廣西壯族自治區按照“四級聯動”模式實施“科普惠農興村計畫”,50%的地(市)和15%的縣開展了本地的“科普惠農”計畫,僅區財政就投入專項資金1200萬元。截止2009年底,全國省級財政已投入“科普惠農”計畫專項資金約3億元,擴大了“科普惠農興村計畫”的影響和表彰對象範圍

簡介

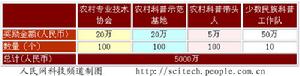

“十一五”期間,“科普惠農興村計畫”將在全國評比、篩選、表彰一批有突出貢

獻的、有較強區域示範作用的、輻射性強的農村科普先進集體和個人。2006年,中央財政已劃撥5000萬元專項資金,將在全國評選出100個農村專業技術協會、100個農村科普示範基地、100名農村科普帶頭人,以及10個少數民族科普工作隊,予以表彰獎勵。其中,每個農村專業技術協會、農村科普示範基地獎補金額為20萬元,每個農村科普帶頭人獎補金額為5萬元,每個少數民族科普工作隊獎補金額為50萬元。

獎補的資金主要用於獎勵和補助先進集體和個人購置科普資料和設備,以及面向農民和農村青少年開展培訓講座、展覽、引進推廣新技術和新品種等農村科普活動的支出。

為了評比能夠客觀公正,中國科協、財政部還聯合制定了《實施方案(試行)》和《專項資金管理辦法》,明確了“面向社會,統一標準;立足科普,注重公益;差額評選,擇優支持;獎補結合,追蹤問效”的實施原則。

實施方案中特別指出,評比推薦將建立信息公開和社會監督機制,“對申報評比過程中發現謊報業績、編造事跡、弄虛作假的,將取消或核減該省當年的推薦名額。獲獎單位和個人有弄虛作假等行為的,經查證屬實,撤銷其榮譽稱號並收回已發放的資金,同時取消或核減該省下一年度的推薦名額”,甚至已經獲獎的單位和個人,若“不能繼續發揮示範帶動作用或有損害農民利益行為的,將取消其榮譽稱號”。

沒有農民的小康,就沒有全國的小康。農村發展靠政策、靠科技、靠資源等都沒錯,但最根本的還是要提高廣大農民的科學文化素質。“如果不能培養一大批有文化、懂技術、會經營的新型農民,新農村建設就可能事倍功半、步履艱難。”中國科協書記處書記宋南平和財政部教科文司副司長趙路在動員部署會議如是說。

作為《全民科學素質行動計畫綱要(2006-2010-2020年)》實施的一部分,中國科協、中央財政希望通過“科普惠農興村計畫”,“以點帶面”、“榜樣示範”,通過“獎優”的方式帶動更多的農民提高科學文化素養,掌握生產勞動技能,推動社會主義新農村建設。