神經激素

無脊椎動物神經激素

神經內分泌

神經內分泌從腔腸動物開始已具有神經內分泌細胞,並通過所分泌的神經激素以調節體內的某些生理功能。軟體動物腹足綱的螺類的腦神經內分泌細胞與性腺之間存在某種體液性聯繫。螺的神經節可能分泌一種具有利尿作

用的神經激素。頭足綱的烏賊的視腺能分泌某種激素促進性腺的發育和成熟。昆蟲間腦的神經內分泌細胞釋放的腦激素,通過促進前胸腺及咽側體的活動,對幼蟲的蛻皮、化蛹與變態起控制作用,而且對胚胎的生長發育也有一定作用。昆蟲的腦神經內分泌細胞還能釋放另外一些神經激素,分別起升高血糖和調節體液排出等作用。

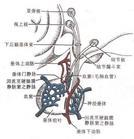

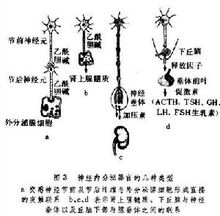

脊椎動物主要的神經內分泌器官 脊椎動物神經內分泌系統的結構和功能都更加完善。在較高等的動物,神經內分泌系統主要包括下丘腦的視上核和室旁核的神經細胞及其與神經垂體的聯繫,在這一聯繫中,視上核與室旁核的神經細胞接受感覺傳入的神經衝動,通過釋放抗利尿激素(加壓素)和催產素兩種神經激素進入血液循環,分別調節腎臟對水的重吸收和子宮平滑肌的收縮。下丘腦促垂體區的肽能神經細胞合成 9~10種神經激素(釋放激素或釋放抑制激素),沿神經軸突運送至正中隆起區的神經血管器官處,由此進入垂體門靜脈,經血液循環轉運至腺垂體,控制著腺垂體激素的合成和分泌。此外,哺乳類的松果腺也是個神經內分泌器官,它接受交感神經的支配,分泌吲哚類肽及類激素調節體內多種生理活動。腎上腺髓質也屬於神經內分泌器官,可以把腎上腺髓質看作是個特化了的交感神經節,它接受交感神經節前纖維的支配,通過分泌腎上腺素、去甲腎上腺素等神經激素調節著機體的生理活動。(圖3)。

其他的腦多肽

在腦內還有一些其他肽類激素,它們可對腦的功能起重要作用。其中某些已從腦組織分離出來並得到鑑定,如腦啡肽、神經降壓素、膽囊收縮素、P物質、生長抑素和促甲腺激素釋放激素等;而另一些則是用放射免疫分析法或免疫細胞化學方法顯示其存在,如在腦組織中存在免疫活性的血管活性腸肽、促胰液素、蛙皮素、胰島素、胰多肽、胰高血糖素及促腎上腺皮質激素等。這些肽類激素在腦內的細胞定位及其作用都有待於進一步的研究。此外,從腦、垂體、腸中還分離出一類具有嗎啡活性的神經肽,統稱為內源性嗎啡樣物質。它們在下丘腦可能對垂體分泌的某些激素如促性腺激素、催乳激素、生長激素、促腎上腺皮質激素等的釋放具有調節作用。例如,在中樞神經系統中,嗎啡樣物質通過一個與位點(不是分泌神經元)有關的間接過程,刺激生長激素和後葉抗利尿激素的分泌,從而表現出其神經激素活性。

外胚層的其他細胞

某些“典型"的內分泌細胞,在發生、結構和功能等方面都具有神經細胞的特點,它們具有神經細胞的突起,並能產生興奮性電活動,其中某些細胞已明確是來源於神經外胚層。例如,分泌降鈣素的甲狀腺濾泡旁細胞已證明是來源於神經外胚層的神經內分泌細胞。而分泌多種激素的胃腸胰系統中,也存在著大量的神經內分泌細胞。不少胃腸激素也存在於腦和外周神經中,相反,一些原來認為只存在於腦內的肽類,也被證實存在於胃腸道。這種雙重分布的肽類(一般叫做腦腸肽),到1981年為止已達十多種。用螢光免疫法證明,神經嵴細胞在發生過程中移行到胃腸道和胰腺,這提示胃腸胰系統的內分泌細胞可能發生在神經外胚層。

曾有人提出用攝胺脫羧(APUD)細胞來概括所有這些分泌肽類或胺類激素的神經內分泌細胞。至今,已發現的攝胺脫羧細胞達40多種,其產物有30多種。攝胺脫羧細胞分布甚廣,可分為兩組,一組分布於中樞神經系統,另一組分布於周圍器官中。在胃、腸、胰、肺、松果腺、垂體、丘腦、皮膚及泌尿生殖系都有此類細胞。這類細胞在許多方面與神經細胞相似,它們在形態上具有類似軸突的長尾樣突起,並含有神經細胞特有的酶。有人還發現,某些神經肽與經典的神經遞質共存,如延髓後部的5-羥色胺神經元中也含有促甲狀腺激素釋放激素(TRH)。根據攝胺脫羧細胞與神經元的這些共同之處,因此認為所謂攝胺脫羧系統與神經系統可能是一個整體,共同完成調節和控制機體動態平衡的生理過程。此外,又有人提出了旁神經元的概念,也包括攝胺脫羧細胞在內。神經內分泌使神經和內分泌這兩個調節系統統一成為體內一種重要的整合因素──神經內分泌系統。

分泌激素

激素的調節

為了保持機體內主要激素間的平衡,在中樞神經系統的作用下,有一套複雜系統。激素一般以相對恆定速度(如甲狀腺素)或一定節律(如皮質醇,性激素)釋放,生理或病理因素可影響激素的基礎性分泌,也由感測器監測和調節激素水平。反饋調節系統是內分泌系統中的重要自我調節機制,圖6-1-1顯示中樞神經系統的信息經過下丘腦,垂體到達外周腺體,由靶細胞發揮生理效應,其中任何一段均受正或負反饋調節的控制。

激素的傳輸

肽類激素在循環中主要呈游離形式,固醇激素和甲狀腺激素(除醛固醇酮外)均與高親和力的特異血漿蛋白結合,僅少量(約1-10%)呈有生物活笥的游離狀態。這種對結合與游離比例控制可以輔助性地調節腺體功能,既可以調節生物活性,又可以調節半衰期。

激素與受體

激素需與特異的受體結合以啟動其生理活性。不同激素可有不同的過程;多肽激素和兒茶酚胺與細胞表面受體結合,通過對基因的影響發揮其生物效應;胰島素與細胞表面受體結合後共同進入細胞內形成胰體素-受體複合物,再與第二受體結合產生生物效應,激素與受體的結合為特異性的,並且是可逆性的,符合質量與作用定律。

參考書目

D.T.Krieger,J.C.Hughes,Neuroendocrinology,H.P.Publishing Co.,New York,1980.

J.B.Martin et al.,Clinical Neuroendocrinology,F.A.Davis Co.,Philadelphia,1977.

伊藤貞次:《神經內分泌學》,理工學社,東京,1978。