定義

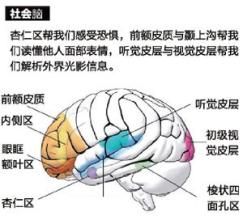

社會腦

社會腦廣義上說,人的社會行為是指人類在和他人及團體之間打交道時所表現出的各種行為和反應,包括情緒,表情,姿態,言語等等各種表達方式。這些社會行為都受大腦中的某些特定區域調控,統稱為“社會腦”,包括前額葉、杏仁核、海馬、腦島以及視覺聯合皮層、下丘腦、腦幹等,其中發揮關鍵作用的就是杏仁核和前額葉中的扣帶回。這些部位通過彼此之間的複雜聯繫共同負責調控人的社會行為。

腦發育

人的行為,“社會腦”做主

“人腦發育從不成熟到成熟是有規律性,有的早,有的晚,但最終都會趨於正常。總體而言,負責人們基本生活需要的部分能較早成熟,而像負責思想和推理比較高級的社會認知功能則是最後發育成熟的部分。

比如7—8歲的兒童他們的腦重已經接近成人了,基本生活已能夠自理,但直到9—16歲,有關社會行為部分的腦功能還在進一步發育。”

北京師範大學認知神經科學與學習國家重點實驗室主任、國際社會神經科學學會理事羅躍嘉博士說,“因此,科學上腦發育完全成熟的時間還沒定論,而倫敦大學神經學教授詹莎拉就提出,多數人要到三四十歲才會成熟。”

基因、環境,決定你是否孩子氣

羅躍嘉博士說:“每個人的大腦發育情況有所差別,這主要受基因和環境影響。基因與生俱來,父母的遺傳物質很大程度上決定了孩子的腦發育情況。周圍環境不僅包括我們平常所說的水,空氣,飲食等,更為重要的還有教育,學習,周圍人的交流等社會人文因素。環境因素的影響往往非常巨大,例如一個小孩從剛出生起就被放到狼群中生活,長大後這個小孩也就完全成為狼人,甚至忘了人的基本的生活習慣,變得用四肢行走。那就更別提孩子氣了。 ”

羅躍嘉表示,人類出生後有很多潛能,它們的獲得有一個關鍵期,如果沒有給予很好的外界刺激,一旦錯過,某些能力就可能永遠發揮不出來。如兒童2—3歲是口頭語言發展的關鍵期;0—4歲是視覺發展的關鍵期,形象視覺發展最為敏感,是兒童對圖像的視覺辨認的最佳期。兒童掌握辭彙能力和數概念的最佳年齡是5.0—5.5歲。在發育關鍵期,剝奪外界刺激對發展中的大腦可以產生不可逆轉的結構的變化,如長期把孩子關在陰暗封閉的場所,可使兒童視覺細胞變小、變少、甚至退化等。許多研究證實,許多智力較差的孩子是由於在大腦發育的關鍵時期環境單調,接受的信息刺激太少,從而限制了大腦的發育引起的。

行為干預,促進“社會腦”發育

那么我們有沒有辦法抓住腦發育的關鍵時期,進行人為控制,使孩子變得成熟懂事,長大後不再孩子氣?

對於這個問題,羅教授的回答是肯定的:“人腦的可塑性非常強,可能超越了我們現有的想像。科學家們研究通過‘行為干預’,有組織、有目的地豐富環境的教育活動,可以促進智慧型發展偏離正常或可能偏離正常小兒的智慧型發育。”

“處於學齡期的青少年如6—18歲這一階段,直接關係著人的行為的‘社會腦’部分正在逐漸發育成熟。在正常情況下,成熟的‘社會腦’對其下層腦組織具有控制作用,當‘社會腦’沒有發育成熟時,這種控制作用就會顯得比較薄弱。所以青少年容易出現極端情緒和過激行為等。因此在這個階段,父母更應該合理誘導,與身邊的老師、同學一起使孩子培養合理的社會認知,學習規範自己的行為,樹立正確的人生觀和社會責任感。這段時間裡積極的外界環境會顯著促進‘社會腦’的發育,幫助孩子在以後的人生中更好更快的成材。這也是我們國家大力倡導教育的意義之所在。而這段時間如果父母和社會疏於正確合理的指導,則可能會對孩子成年以後的性格、人生觀、責任感等等產生偏差,再要改變就困難了。”

羅教授補充道:“最近,我們的國家重點實驗室完成了一項覆蓋全國的大規模調查——中國兒童青少年的心理發育特徵調查,組織全國數百名專家對全國31個省市進行了抽樣,從認知能力、社會適應、學業成就和環境指數等4大領域48個方面展開調查。這一指標體系既反映了有關兒童青少年心理發展研究的最新進展,又充分體現了我國文化背景下兒童青少年心理發育特有的規律和特點。相信很快就會公諸於眾。”