事件概述

石泉城大屠殺,於1885年9月2日發生在美國懷俄明州甘霖縣石泉城的事件。肇因於白人與華人之間的種族關係緊張,而引起白人礦工對美國華人礦工的屠殺事件,當時正逢聯盟太平洋煤炭部,給付給華人礦工較低工資而存在著勞動爭議。在暴亂結束時,至少有18名華人礦工死亡,另有15名華人礦工受傷。暴徒燒毀75處華人住宅,造成約15萬美元的財產損失。

事件背景

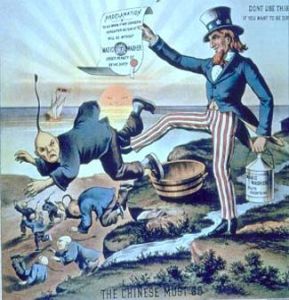

19世紀末,美國西部華人與白人之間的關係特別緊張,尤其在這場大屠殺前的十年間,而石泉城大屠殺的發生正是美國國內“反苦力”主張的明顯表現。

1882年的排華法案,禁止了在十年間中國人移民至美國的行為,但在這之前已有成千上萬的中國人來到美國西部。 幾乎所有懷俄明州境內的中國移民,最初都從事鐵路建築工作,其中有許多人最終受僱於聯合太平洋鐵路公司所開設的煤礦。隨著中國移民增加,白人之中的排華情緒也隨之高漲。其中最主要的聲音是來自於名為“勞工騎士”的全國性工會組織,此工會在石泉城設立了分會,而大屠殺中所有的暴徒都是此分會的成員,但“勞工騎士和暴亂沒有任何關係”。

種族偏見和對太平洋聯盟一貫的反感結合,最後導致這場屠殺事件。在1882年的排華法案中已經規定:“中國勞工前來美國,將不被允許”。在大屠殺前的幾年中,對中國勞工的進口被認為是“比奴隸制度更糟糕”。從瑞典、威爾斯、愛爾蘭和康沃爾移民來的白人礦工,認為接受較低收入的華人礦工,連帶拖底了他們的工資。

爭取賠償

光緒十一年(1885)九月二日,美國懷俄明州石泉城(RockSpringWyoming)爆發劇烈排華,當地人聚眾大屠殺華工事件,死傷千餘人。

清廷總理各國事務衙門,電駐美公使鄭藻如,指派黃錫銓由紐約前往調查真相,黃錫銓於九月十八日抵達石泉,費一周夜以繼日之力,瘞死救傷與深入調查。詳細錄薄傷亡人數及近千人財物住層被焚毀掠奪之損失情形,作成詳細報告。清廷藉調查所提供資料,向美國政府提出嚴重抗議,要求道歉與賠償,並要求嚴懲暴動兇手,及採取安全措施以防止再發生類似事件。

美國國務卿藉故推諉,以暴動為外來移民間之互相毆鬥,無美國公民介入為藉口而推卸責任。經黃錫銓奔走呼籲,聯絡紐約之巨紳,教士及報界,請主持公理與正義,獲各界同情與對暴行之責難。以此,美國總統克里夫蘭請國會採取體恤態度,撥款十四萬七千元救助受害人。此十四萬七千元乃中國僑民自美國十九世紀初葉到末葉,近百年間受到種種不平待遇與遭殺害之多事件中,首次獲得唯一之一次,爭得之傷害損失補償,對僑胞盡維護責任而得到代價。

暴亂之後

暴亂剛結束後,聯邦軍隊就部署在石泉城,並陪同倖存的中國礦工在暴亂一周之後回到石泉城。倖存的礦工中大部分已經逃到懷俄明的埃文斯頓。

當地輿論也立即做出反應,報紙輿論贊同暴動的結果,而懷俄明的報紙則僅限於對白人礦工暴亂原因的同情。這場屠殺掀起反華暴力行動的浪潮,尤其是在華盛頓州的普吉特海灣。

暴亂發生之後,有16人被逮捕,但都因證據不足而釋放。而事後美國政府賠償清廷14.9萬美元,作為中國留學生的公費獎學金。

百年“黃禍”

黃禍(英語:YellowPeril)是殖民主義時期美國和歐洲殖民主義國家煽動對亞洲民族,尤其是對中國具有偏見的一個用語。

黃禍論,是針對中國等亞洲黃種人的一種理論。該理論宣揚以中國人為主的黃種人對白種人構成了威脅,白種人應當聯合起來對付黃種人。

《歐洲各民族,保護你們最寶貴的財產》

《歐洲各民族,保護你們最寶貴的財產》尤其著名的是一幅名為《歐洲各民族,保護你們最寶貴的財產》的漫畫,這幅漫畫的草稿是由德國皇帝威廉二世所畫,然後由一名畫家赫曼·克納克福斯(HermannKnackfuß)完成,當做送給俄羅斯帝國沙皇的禮物。在這幅漫畫中,一個跨著烏雲的佛飛向前方,而歐洲民族的代表(法國、德國、義大利等)則不安地注視著他。這幅畫也體現了20世紀初,歐洲國家承認東亞有威脅歐美在世界上霸權的潛力。

日本在甲午戰爭中的巨大勝利,令西方看到了一種可怕的前景:已經掌握了西方技術的日本,如果團結帶領人口龐大的中國進行改革和擴張,則蒙古人席捲西方的“黃禍“必將重新上演。當時的德國外交大臣比貝斯坦對俄國外交官表示,同為黃種人的日本人和中國人如果融合,則“這種利益對全體黃種人來說都是共同的,而與歐洲列強的利益背道而馳。

最早使用黃禍一詞的是馬修·菲利普·希爾(MatthewPhippsShiel),他在1898年發表了一系列短篇小說。後來這些小說被編在一起,以《黃禍》(TheYellowPeril)之名出版。希爾本身是一個混血兒,且受到種族歧視,在這些小說中強烈地表達了他對中國的反感,因此成名。希爾的小說的背景是1897年兩個德國傳教士在膠州被殺,當時德國以此為口實而獲得了在山東的殖民地。1899年的義和團運動使得這個詞獲得了非常廣的普及。

“黃禍論”在東西方社會都產生了較大反響

“黃禍論”在東西方社會都產生了較大反響“黃禍論”在東西方社會都產生了較大反響。在美國排華風潮中,就有美國公民對強加於華人的種種不實之詞“說不”,他們指出,中國是個“有禮貌的”、“脾氣性情非常平和”的民族,並非什麼“禍患”。而畫了“黃禍圖”的德皇,還曾被人譏笑為“神經質的”、“常常被突然的衝動所支配”的人物,列夫・托爾斯泰甚至稱他為“我們時代最可笑的人物之一”。這些聲音,在“黃禍”的喧囂聲中顯得極其微弱。結果,“黃禍”愈炒愈烈,華人的地位愈來愈低,中國的形象愈變愈醜陋,以至在美國,侮辱、戕害華人“不需要理由”。華人因此而傷亡的人數,損失的財產難以估量。

以1885年美國懷俄明州石泉城發生的屠殺華工事件為例,當時就有“28人被殘殺,15人受重傷……被焚燒和搶劫的華工財產共147,748美元”。洶湧的排華風潮促使美國國會在1882年通過了第一個排華法案,宣布“絕對禁止華工入境十年”。

而澳大利亞、加拿大以及東南亞各地,也在“黃禍”聲中,掀起了一波又一波排華浪潮。在美國排華風潮中,曾有華工向清政府反映“華工有'十苦'”,希望予以解救。國內也有士人撰文披露華工苦狀,抨擊西方殖民當局挑動土著與華人矛盾、殘害華工的罪行,要求清政府對“出洋華民必須設法保護”,並警告,如果對此不聞不問,“恐致漓渙”。

黃禍論是針對中國等亞洲黃種人的一種理論。

黃禍論是針對中國等亞洲黃種人的一種理論。清政府也通過外交途徑,對排華行徑表示“抗議”;駐外使領人員則對各地排華事件進行調查,並提出賠償要求。例如,石泉城大屠殺期間,駐美公使鄭藻如就立即要求美方“賠償損失並懲處罪犯”。李鴻章對中國勞工遭受蹂躪也“感到不安”。在中美1880年修改條約談判中,中國代表李鴻藻和寶鋆曾向美方指出,“中國的移民是美國經濟的勤勞而又廉價的勞動力的一個來源”,並警告說,美國的排華行動“將危害美中兩國之間互相有利的經濟關係”。然而,由於國際地位一落千丈,清政府的外交努力並沒有什麼成效。

相關影視作品

微電影《石泉淚》精彩畫面

微電影《石泉淚》精彩畫面2013年,一部描寫華工血淚史微電影《石泉淚》的微電影播出,並且獲得了2014國際微優秀作品獲獎影片。

該片導演,並非來自任何專業電影團隊,而是一位南京籍的美國留學生何樂為的碩士畢業作品。影片成本投入均來自他的業餘打工所得,還有社會各界的援助,劇本與靈感,是其對美國華人史料的長期研究,以及美國前國會華人女議員趙美心提供的大量信息。

導演闡述:“我拍這個電影,一方面是想講述這段幾乎被遺忘的歷史,二是影射美國政府對華關係的一些錯誤認識。”同時他也期待能有機會和其他製片公司合作拍攝一部反映華人歷史的長片。

本片以1885年美國大淘金時代,發生在懷俄明州石泉淚(RockSprings)的屠殺事件為背景,講述了一個華人青年台山,在美國尋找自己失散妹妹的故事。

石泉城(RockSprings)大屠殺,肇因於白人與華人之間的種族關係緊張,而引起白人礦工對美國華人礦工的屠殺事件,在暴亂結束時,至少有18名華人礦工死亡,另有15名華人礦工受傷。暴徒燒毀75處華人住宅,造成約15萬美元的財產損失。

本片很多情節都是根據真實事件改編。當時,隨著中國移民增加,白人之中的排華情緒也隨之高漲。其中最主要的聲音是來自於名為“勞工騎士”的全國性工會組織,此工會在石泉城設立了分會,而大屠殺中所有的暴徒都是此分會的成員。

電影劇情

19世紀大量華人勞工來到美國西部淘金採礦,他們條件艱苦並受到歧視。主人公台山在美國尋找自己失散的妹妹林多年未果,決定投奔身在懷俄明州石泉城淘金的叔叔甫順,但他以外遇見帶有林項鍊的白人妓女珍妮。在他去找珍妮打聽林下落的途中卻受到白人勞工工會領導泰倫斯的阻攔,泰倫斯並將自己的一起謀殺栽贓到台山身上,挑起來白人勞工對華人勞工的攻擊和屠殺。叔叔甫順也未能倖免,台山只能依靠自己的力量去面對泰倫斯的威脅。