簡介

皇業寺今貌

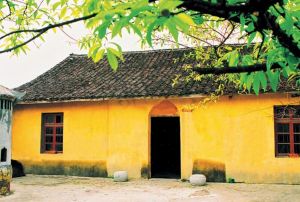

皇業寺今貌皇業寺坐落在丹陽市埤城鎮張巷村,初名皇基寺,南朝梁大同二年(536年),梁武帝蕭衍為其父祈求冥福而建的梁皇家寺院。唐為避唐玄宗(李隆基)名諱,改名皇業,元代稱戒珠院,明宣德年間重建,復名皇業寺。現存寺院二進一院,共六間磚木結構平房,門楣有“敕建皇業寺”石額。

史籍記載

皇業寺

皇業寺宋王象之《輿地紀勝》卷七,鎮江府•丹陽古蹟載:“梁武帝宅基,在塘頭村,即位幸舊宅,觀舊井,上梨棗,兒時所植也。”梁武帝出身在秣陵縣同夏里三橋,但舊宅在離皇業寺東南一公里,西距梁武帝修陵石刻800米的塘頭村(又名塘西)。舊宅是其祖父蕭道賜由東城裡(村)分徙到此而建。梁武帝六歲時喪母,兒時每年清明節應來祭祖掃墓,在舊宅舊井旁植株棗樹,人之常情也。

《乾隆丹陽縣誌》卷十九•古蹟載:“武帝宅,在塘頭村東。帝嘗幸舊宅,井上有棗樹,帝兒時所植。今井尚存。”又“飲馬池,在縣東二十五里皇業寺東,相傳梁武帝大同十年謁建陵時,飲馬於此。”以上說明清乾隆時,梁武帝舊宅的古井尚存。現舊宅遺址前仍存有一大水塘。

《資治通鑑》載梁大同二年“上為文帝作皇基寺以追福,命有司求良材。曲阿弘氏自湘州買巨材東下,南津(今安徽當塗縣)校尉孟少卿欲求媚於上,誣弘氏為劫而殺之,沒其材以為寺。”《資治通鑑》中的這段文字,說明了梁武帝為其父梁文帝蕭順之追冥福而建皇基寺的初衷,及證實今丹陽市埤城鎮張巷村的皇業寺才是和梁武帝謁建陵有關的名符其實的梁皇家寺院。

“丹陽戒珠院,即梁武帝所幸皇基寺也。寺有梁碑巋然。往來官摹打紛紛。寺僧厭之,沈之於塘達頭西村、蕭塘橋之南數百步水中。”

《光緒丹陽縣誌》卷十二古蹟下,列有一條目:“建陵寺剎下銘,任孝恭撰”。

考《太平廣記》有“武帝欲為文皇帝陵上建寺”而購巨木造皇基寺一事,這個建陵寺剎應該就是皇基寺,因為梁文帝蕭順之的陵墓名為建陵。

《梁書》卷五十、列傳第四十四、文學下,有任孝恭傳。他是梁代有名的文學家,臨淮郡(治今安徽靈璧)人。“幼孤,事母以孝聞。精力勤學,家貧無書,常崎嶇從人假借。每讀一遍,諷誦略無所遺。外祖丘它,與高祖有舊,高祖聞其有才學,召入西省撰史。初為奉朝請,進直壽光省,為司文侍郎,俄兼中書通事舍人。敕遣制《建陵寺剎下銘》,又啟撰高祖集序文,並富麗,自是專掌公家筆翰。孝恭為文敏速,受詔立成,若不留意,每奏,高祖輒稱善,累賜金帛。……太清二年,侯景寇逼,孝恭啟募兵,隸蕭正德,屯南岸。及賊至,正德舉眾入賊,孝恭還赴台,台門已閉,因奔入東府,尋為賊所攻,城陷見害。文集行於世。”可見《建陵寺剎下銘》是任孝恭奉梁武帝敕令而制。由此而論,皇業寺梁碑內容極有可能就是《建陵寺剎下銘》,書碑者當是梁武帝稱善的梁代筆翰名家,故而值得往來官員“摹打紛紛”。

遺憾的是《建陵寺剎下銘》一文佚失,皇業寺梁碑沉入塘底,梁碑的形制與內容,還需後人進一步考證。

根據梁代王曼穎《續冥祥記》、《太平廣記》等書記載,皇基寺建造剛剛完工,就被一場大火燒毀,實在可惜。但這是皇家的工程,是梁武帝為父親追福用的,故不久又花了大量的人力物力,重新修建好,為梁武帝蕭衍回故里謁陵作好準備。梁大同十年(544年)三月,八十一歲的蕭衍率一班官員浩浩蕩蕩東行,經句容,過丹徒,來到闊別五十餘年的故鄉蘭陵,拜謁其父梁文帝的建陵(在今丹陽市三城巷北)以及其妻郗皇后的修陵。

回到故鄉,他觸景生情,感慨萬千,詔曰:“朕自違桑梓,五十餘載,乃眷東顧,靡日不思。今四方款關,海外有截,獄訟稍簡,國務小閒,始獲展敬園陵,但增感慟。故鄉老少,接踵遠至,情貌孜孜,若歸於父,宜有以慰其此心。並可錫位一階,並加頒賚。”又作《還舊鄉》詩。嗣後,又在修陵北側的皇基寺設法會,詔賜蘭陵老少。又駕幸京口北固樓,將北固山改名“北顧”山,遊了京口後,又回到蘭陵,宴鄉里故老及所經近縣迎候者,少長數千人,各賞錢二千。四月,車駕回到建康。

梁武帝這次故鄉行,除作《還舊鄉》詩外,還特地寫了一篇《輿駕東行記》以記其事。在文中他還寫下了曲阿美酒的故事,原文為:“(丹徒)有覆船山,酒罌山,南次高驪山。傳云:昔有高驪國女來,東海神乘船致酒,禮聘之。女不肯,海神拔船覆酒,流入曲阿,故曲阿酒美也。”顯然,宋代樂史《太平寰宇記》中的故事就源於此文。在《梁武帝集》、《至順鎮江志》、《全梁文》等書中均載有此文。充分說明梁武帝對曲阿美酒情有獨鍾。

梁武帝的老家:

宋王象之《輿地紀勝》卷七、鎮江府、丹陽古蹟載:“梁武帝宅基,在塘頭村,即位幸舊宅,觀舊井,上梨棗,兒時所植也。”這說明梁武帝除了拜謁其父梁文帝的建陵以及其妻郗皇后的修陵、在皇基寺設法會外,還到塘頭村老宅去過。這個塘頭村至今尚存,在蕭梁河邊上、西距梁武帝修陵石刻八百米,離皇業寺一公里,京滬高鐵丹陽站就在該村旁。想當年梁武帝車駕幸蘭陵,回到闊別五十餘年的故鄉老宅,看到老井上的梨棗樹,均是自己兒時所栽植的,一定很有感慨喔!

王象之《輿地紀勝》可能是有關梁武帝舊宅位置最明確最權威的記載了。明代學者聞人詮、陳沂等編的《嘉靖南畿志》卷二十五、鎮江府、古蹟載:“梁武帝宅,在塘頭村東。帝嘗幸舊宅觀井,上有棗,乃兒時所植者。”

《乾隆丹陽縣誌》卷十九,古蹟載:“武帝宅,在塘頭村東。帝嘗幸舊宅,井上有棗樹,帝兒時所植。今井尚存。

又:“飲馬池,在縣東北二十五里皇業寺東,相傳梁武帝大同十年謁建陵時,飲馬於此。”可以說,大同十年梁武帝輿駕東行回故里,拜謁建陵、修陵,在皇基寺設法會,回塘頭村老宅觀舊井等活動,是丹陽這方水土歷史上最值得樂道的事情之一。

古剎梁碑沉蕭塘

古剎梁碑沉蕭塘皇業寺位於今埤城張巷東城村北一里,南離修陵石刻三里許。以前寺院規模很大,有金剛殿、大雄寶殿、藏經樓、觀音殿等建築;寺前還有石麟、石人、石馬、石柱、石碑等。殿宇雄偉,氣勢恢宏。當年王子公卿來蘭陵行陵,俱在此沐浴用齋後再去謁陵。可惜大部分殿宇已在1958年“大躍進”時拆掉,僅存觀音殿和幾間殘破的披屋,石刻也散失無蹤。

元代《至順鎮江志》卷二十一雜錄下就記載著一則皇業寺石碑被毀的故事,題名為《沈碑蕭塘》,原文如下:

“丹陽戒珠院,即梁武帝所幸皇基寺也。寺有梁碑巋然。往來官摹打紛紛。寺僧厭之,沈之於塘達頭西村、蕭塘橋之南數百步水中。”

好端端的梁碑拋沉水底,豈不惜哉!寺僧好愚也!

這塊梁碑上刻有什麼文字,值得往來官員“摹打紛紛”。

查遍方誌,找不到皇業寺梁碑的介紹資料,更不要說碑文內容了。然而在《光緒丹陽縣誌》卷十二古蹟下,列有一條目:“建陵寺剎下銘,任孝恭撰。”

這個建陵寺是哪一座寺院呢?丹陽沒有直接稱“建陵寺”的寺院。考《太平廣記》上有“武帝欲為文皇帝陵上建寺”而購巨木造皇基寺一事,這個建陵寺剎很可能就是指皇基寺了,因為文皇帝蕭順之的陵墓名為建陵。

再查《梁書》卷五十、列傳第四十四、文學下,有任孝恭傳。他是梁代有名的文學家,字孝恭,臨淮郡(治今安徽靈璧)人。其傳曰:

“幼孤,事母以孝聞。精力勤學,家貧無書,常崎嶇從人假借。每讀一遍,諷誦略無所遺。外祖丘它,與高祖有舊,高祖聞其有才學,召入西省撰史。初為奉朝請,進直壽光省,為司文侍郎,俄兼中書通事舍人。敕遣制《建陵寺剎下銘》,又啟撰高祖集序文,並富麗,自是專掌公家筆翰。孝恭為文敏速,受詔立成,若不留意,每奏,高祖輒稱善,累賜金帛。太清二年,侯景寇逼,孝恭啟募兵,隸蕭正德,屯南岸。及賊至,正德舉眾入賊,孝恭還赴台,台門已閉,因奔入東府,尋為賊所攻,城陷見害。文集行於世。” 可見《建陵寺剎下銘》是任孝恭奉梁武帝敕令而制。由此而論,皇業寺梁碑內容極有可能就是《建陵寺剎下銘》,書碑者當是梁武帝認可的梁代書法名家,故而值得往來官員“摹打紛紛”。

遺憾的是《建陵寺剎下銘》一文早已佚失,皇業寺梁碑也早沉塘底,影蹤難尋,梁碑的形制與內容無法對證,估計在相當長的時期內梁碑內容還是未解之謎。

傳說

民間盛傳,梁武帝死後葬在該寺下。考元代的方誌,也有此說。《至順鎮江志》卷九載:“戒珠院,在縣東北二十五里蕭塘港之北。舊名皇基,梁剌史王僧辨建。按《建康實錄》:梁武帝大同十年幸蘭陵,於皇基寺設齋。父老云:武帝墓在其下。唐改名‘皇業’,避玄宗之諱。宋改今名。”

梁武帝墓地宮具體位置就在皇業寺大殿下,這還有一段神奇的故事。

上世紀八十年代,丹陽文史專家樊永立先生曾赴皇業寺訪古,並寫過有關文章。原皇業寺和尚妙雲指著寺邊一塊菜地告訴他:當初大殿的如來佛像就在這裡,據師父代代相傳,當年梁武帝的靈柩沿古運河進陵口,入蕭梁河運到墓地時,有二十八口棺木,分葬各處。多設疑冢,是為了防人盜棺,而只有埋葬在這裡的一口棺木才是真的,其餘都是空的。據說,有一年夜裡,大殿下突然發出一聲巨響,師父大驚,以為佛像倒塌,起床查看,發現巨聲來自地下,一塊羅磚陷落下去,露出一洞,點燈向下一照,原來梁武帝的棺木是用金鍊條懸掛在那裡,其中一根金鍊斷了,所以發出巨響。師父悄悄地把地鋪好,關照寺里的人不許向外聲張。

這一傳說的確神奇而誘人,令人倍感興趣。妙雲和尚還告訴樊先生:“至於民間的傳說可多了。有的說,棺木四周大油缸里的燈還亮著呢!也有的說,墓中有飛刀、飛箭等機關,誰敢進去,休想活著出來。”最後,妙雲和尚談了自己的看法:“不過,這些都是傳說,虛虛實實,實在說不清楚。”妙雲和尚最後補充說:“也有人說,墓在三城巷的百畝山。到底陵墓在何處,現在科學發達,相信總能查清楚的。”

梁武帝陵墓

《元和郡縣圖志》卷二十五丹陽縣下載:“武帝衍修陵,在縣東三十一里,貞觀十一年,詔令百步禁樵採。”

對梁武帝修陵最權威最全面的記載要數朱偰的《建康蘭陵六朝陵墓圖考》一書,1936年商務印書館出版。下面將其中有關梁武帝修陵部分全錄於下:

梁武帝蕭衍修陵(圖三十三至三十七)由梁文帝蕭順之墓而北,可百步,有石麒麟一,昂首南向,雙角完好,姿態偉大而莊嚴,就其局部觀之,雕刻不若齊陵之精美(如齊陵石獸之翼為浮雕,而此不過刻畫花紋而已);但就其全體姿勢觀之,則威武勇邁,遠過前陵。石麒麟之後二十餘步,復有叢殘之石獸,南北背立,疑別為一陵(圖三十七)。按《丹陽縣誌》:

修陵,在縣東二十五里皇業寺前,武帝及德後郗氏所葬。大同十年(西五四四),武帝駕至蘭陵,謁建陵畢,辛丑,哭於修陵。詔日:“朕違桑梓,五十餘年,敬展園陵,但增感慟。園陵職司,供事勤勞,賜位一階,並加頒賚。”帝崩,亦葬此。唐貞觀十一年(西六三七)詔令百步內禁樵採。

皇業寺古戒珠院,相傳梁武帝墓在其下。

按修陵之建,當在梁武帝生前,《建康實錄》卷十七,亦言“大同十年,帝幸蘭陵,三月辛丑,帝哭於修陵”《梁書》卷七:

高祖德皇后郗氏,諱徽,高平金鄉人也……永元元年(西四九九)八月,殂於襄陽官舍,時年三十二,其年歸葬南徐州南東海武進縣東城裡山……高祖踐祚,追崇為皇后……陵曰修陵。

《南史》卷六《梁武帝紀》亦言:

天監元年(西五O二),有司奏尊皇考為文皇帝,廟號太祖;皇妣張氏為獻皇后,陵曰建陵;郗氏為德皇后,陵曰修陵。

由《梁書》及《南史》觀之,則修陵之名,已見於天監元年,其後踵事增華,始光大耳。武帝生前,亦嘗至修陵,《梁書·武帝紀》,大同十年三月,帝幸蘭陵,謁建陵;辛丑哭於修陵;壬寅詔曰:

朕自違桑梓,五十餘載,乃眷東顧,靡日不思。今四方款關,海外有截,獄訟稍簡,國務小閒,始獲展敬園陵,但增感慟。故鄉老少,接踵遠至,情貌孜孜,若歸於父,宜有以慰其此心。可錫位一階,並加頒賚;所經縣邑,無出今年租賦。

癸卯,詔“園陵職司,恭事動勞,並錫位一階,並加沾賚”。太清三年(西五四九)帝崩,十一月乙卯,葬於修陵,見《梁書·武帝紀》。

朱偰在文中不僅提到皇業寺,還道出“梁武帝墓在其下”的傳說。

按現今方位,修陵在雲陽鎮荊林三城巷東北,這裡由南至北分列著四座帝陵,是南朝陵墓較為集中的地方,其中第三座帝陵就是梁武帝蕭衍的修陵,北距皇業寺三里許。丹陽市已將此處列為對外旅遊的景點,還將充分利用南朝陵墓石刻,建設特大型石刻博物館,打造石刻旅遊風景區——中華齊梁文化旅遊區。幾年前,江蘇省有關部門套用物探和遙感相結合的考察手段,已探明該地區四座陵墓的位址。有關陵墓的多種神奇傳說,不久將可以得到驗證,進而揭開其神秘的面紗。

卯,詔“園陵職司,恭事動勞,並錫位一階,並加沾賚”。太清三年(西五四九)帝崩,十一月乙卯,葬於修陵,見《梁書·武帝紀》。

朱偰在文中不僅提到皇業寺,還道出“梁武帝墓在其下”的傳說。按現今方位,修陵在雲陽鎮荊林三城巷東北,這裡由南至北分列著四座帝陵,是南朝陵墓較為集中的地方,其中第三座帝陵就是梁武帝蕭衍的修陵,北距皇業寺三里許。丹陽市已將此處列為對外旅遊的景點,還將充分利用南朝陵墓石刻,建設特大型石刻博物館,打造石刻旅遊風景區——中華齊梁文化旅遊區。幾年前,江蘇省有關部門套用物探和遙感相結合的考察手段,已探明該地區四座陵墓的位址。有關陵墓的多種神奇傳說,不久將可以得到驗證,進而揭開其神秘的面紗。