基本信息

白酋長

白酋長 更多外文片名:

Sceicco bianco, Lo

The White Sheik

導演:

費德里科·費里尼 Federico Fellini

影片類型:

喜劇

片長:

Argentina:92 min / USA:83 min

國家/地區:

義大利

對白語言:

義大利語

色彩:

黑白

混音:

單聲道

級別:

Argentina:16

拍攝日期:

1951年9月 - 1952年2月10日

膠片長度:

3100 m

上映日期

國家/地區 上映/發行日期(細節) 義大利

Italy 1952年9月6日......(Venice Film Festival) (premiere) 義大利

Italy 1952年9月20日 美國

USA 1956年4月25日 西德

West Germany 1962年4月27日 芬蘭

Finland 1977年2月15日......(TV premiere)阿根廷

Argentina 2002年11月8日......(Clásicos de estreno) 義大利

Italy 2003年6月6日......(re-release) 丹麥

Denmark 2003年8月20日......(Copenhagen International Film Festival)

製作發行

製作公司:

P.D.C.

OFI

發行公司:

標準收藏 [美國] (DVD)

Janus Films [美國] (1956) (USA) (subtitled)

Versátil Home Vídeo [巴西] (2003) (Brazil) (DVD)

劇情內容

講一對鄉下新婚夫婦在羅馬度蜜月,妻子愛上了一個攝影書中的英雄人物“白酋長”,並跟他私奔,但她發現心中的偶像原來跟自己丈夫一樣是個很普通的人。而丈夫失意中遊蕩在夜幕下的廣場,從一個妓女那裡尋找安慰(由《卡比里亞之夜》的女主角、費里尼之妻扮演)。

伊凡帶新婚妻子旺達到羅馬度蜜月,這是歷史上最缺乏浪漫色彩的蜜月之行,嚴格死板的安排便是與親人朋友見面,會見主教等。但年輕貌美的旺達痴迷於一個漂於浮華表面的卡通英雄,於是臨陣逃婚,開始尋找她那神往的白酋長……

人物性格

白酋長

白酋長 費里尼第一部作品。描述了一個幻想與現實間都不存在的虛構世界。出身鄉下如少女般天真浪漫的芬達,最後得知自己所愛幕的“虛幻”英雄“白酋長”,非但不是英雄,反而是個怯懦、膽小的男人後,倍感幻滅。

在這部片子中費里尼開始顯露出他的本色:對敘事技巧的熱衷,戲謔諷刺的態度,對女人脾性誇張又不失真的描繪。芬達受到虛構故事“白酋長”攝影現場中非現實氣氛的感染,進而深陷其中。在芬達與“白酋長”連續“交鋒”幾幕之間,穿插刻劃了因芬達的失蹤而驚慌失措的伊凡(芬達的新婚丈夫)。費里尼將伊凡慌張的神情,從頭至尾用滑稽、喜劇的方式來表現出來。另外在《白酋長》中出現的羅馬梵蒂岡,以及後期作品中出現的與教會有關的情景,都在預示著費里尼對天主教象徵的執著。

幕後花絮

影片嘲諷了人們對幻影的迷戀,某些場景仍有新手的笨拙痕跡,但整部影片充滿溫情的自然色彩。1977年的美國片《世界上最偉大的情人》(The World’s Greatest Lover)以及伍迪·艾倫的《開羅的紫玫瑰》均可以追溯到本片。

影片構思

《白酋長》

《白酋長》 《白酋長》的構思來源於當時的“紙上電影”即用照片取代漫畫製作成的成人連環畫。他和編劇皮內利讓真人跟“紙上電影”里的人物,以及扮演那些人物的演員發生關係。他們讓後來取名為伊凡和旺達的夫婦到羅馬度蜜月,年輕貌美的女主角旺達痴迷於一個“紙上電影”故事裡的卡通英雄;同時,她的丈夫伊凡則安排了歷史上最缺乏浪漫色彩,最嚴格死板的與親人朋友見面,覲見教皇等。新娘第一次到羅馬,沒有告訴丈夫一聲就臨陣脫逃,歷時一天去尋找她那神往的白酋長。費里尼在之前還安排了一個情節:白酋長回復影迷來信時,邀旺達一旦來羅馬的時候,可以去找他;而她信以為真,不知道那只是客套的回信內容。而做為中產階級的伊凡卻又太注重面子,竟不敢告訴親人自己不知道妻子的去向;只給了一個沒任何說服力的:不舒服,不能出旅館的理由。這期間,旺達被困在白酋長拍外景的海邊。結果,白酋長並非善類,一旦卸掉面具,純是一個花言巧語的色狼。

當旺達最終認識到她的白酋長只是一個丑角的時候,她更願意和自己的小丑先生在一起。跳河自殺她是沒有勇氣的,不然她就不會捏著鼻子等有人來才跳進淺水裡;她的道歉也是勉強的,她說自己是清白的,以及丈夫才是自己真正的白酋長,也是可笑的。不過又怎樣呢?伊凡是要家族榮譽的。這么一場刺耳的喜劇,嘲笑一下我們當今的所愛,所恨,多么的一針見血。

在這部片子中費里尼開始顯露出他的本色:對敘事技巧的熱衷,戲謔諷刺的態度,對女人脾性誇張又不失真的描繪。《白酋長》里伊凡的孤獨和恐懼、旺達的天真和傻氣都成為嘲笑的對象,但嘲笑總是明智地在一定的限度之內,情節也總是相互滲透,而且每次都潛藏著並不是那么喜劇化的愛的痛苦:伊凡痛苦,旺達也是一樣。這種相互聯繫的痛苦,讓人既因為它的超現實性而感到遠離現實,又因為它充滿人性的一面與我們更加貼近。費里尼還把自己的一段二戰期間遭人審問的經歷加進來,演變成為伊凡到警察局報案那場戲,他去那裡查詢失蹤人口,卻不讓別人知道是他太太不見了的事實。他被那些身著制服的人逼迫時所產生的情緒其實正是費里尼自己的。

此片反映了費里尼關於愛情注定遭受挫折,年輕人的愛情必定受到現實的考驗、砸鍋的蜜月、婚姻初期必然產生的失望,以及維持浪漫夢想的困難的觀點。朱麗葉塔也在片中露臉,就是那位好心,嬌小的妓女卡比利亞。她在伊凡以為自己再也找不到太太的時候想辦法逗他開心。這一角色為朱麗葉塔後來演米爾索米娜和卡比利亞奠定了根基。尼諾·羅塔(Nino Rota)第一次為費里尼電影配音,費里尼以後的作品無一不是仰仗他的配音,直到《樂隊排演》後,羅塔謝世。羅塔的音樂簡單卻有魅力,1974年因《教父2》獲得奧斯卡最佳電影配樂獎。

演職人員

導演 Director: 費德里科·費里尼 Federico Fellini

編劇 Writer: 米開朗基羅·安東尼奧尼 Michelangelo Antonioni費德里科·費里尼 Federico FelliniEnnio Flaiano圖里奧·佩尼利 Tullio Pinelli

演員 Actor: 阿爾伯托·索迪 Alberto Sordi ....Fernando Rivoli

茱莉艾塔·瑪西娜 Giulietta Masina ....Cabiria

Brunella Bovo ....Wanda Cavalli

里奧普爾多·特里斯特 Leopoldo Trieste ....Ivan Cavalli

Lilia landi ....Felga

Ernesto Almirante ....Director of 'White Sheik' Strip

Fanny Marchio ....Marilena Vellardi

Gina Mascetti ....White Sheik's Wife

Enzo Maggio ....Hotel Concierge

Ettore Maria Margadonna ....Ivan's Uncle

Jole Silvani

Anna Primula

Mimo Billi

Armando Libianchi

Ugo Attanasio

Elettra Zago

Giulio MORESCHI

Piero Antonucci

Aroldino the Comedian

Giorgio SalvioniAntonio Acqua

Carlo Mazzone

Rino Leandri

Guglielmo Leoncini

Lalla Ambraziejus

Silvia De Vietri

製作人 Produced by: Luigi Rovere ....producer

導演信息

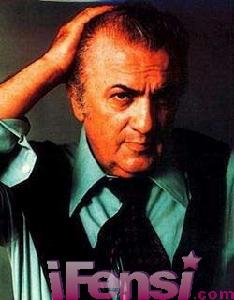

費德里科·費里尼

費德里科·費里尼 費德里科·費里尼1920年1月20日出生於義大利北方里米尼海港的一個中產階級家庭,小時候的費里尼就對馬戲團及小丑情有獨衷,還因為此在7歲到12歲之間偷偷溜出去流浪了幾天。這個小時候的嚮往最終貫穿了費里尼一生的電影,無論是他早期的揚名立萬之作《大路》,還是他大眾普及率最高的《八部半》,馬戲團那丁丁當當的音樂總是或強或弱。

費里尼於1939年成了一名廣播劇和電影編劇。1945年費里尼輔助羅西里尼導演了《羅馬,不設防的城市》,它一面世就成了新現實主義的扛鼎之作,被羅西里尼信任和器重的費里尼被理所當然地認為是新現實主義的得力幹將。在1950年之前,費里尼基本上是以編劇和副導的身份出現。這段生涯為費里尼涉足導演提供了充分的練手機會,同時他獨有的創作理念也正在逐漸形成。1950年費里尼與別人合作導演了《賣藝春秋》,他的妻子瑪茜娜主演。這部處女作奠定了費里尼電影的幾個基本特徵,一是馬戲團情結,本片講的就是在義大利城鄉流浪的命運悽慘的雜耍藝人,二是片場的馬戲團化。第二年,《白酋長》問世,1953年的《浪蕩兒》是費里尼第一部引起國際矚目的電影,它最終獲得了威尼斯電影節銀獅獎。

1954年,《大路》公映,這是費里尼早期最重要的一部電影。流浪藝人藏巴諾買下了弱智姑娘傑爾索米娜,傑爾索米娜又遇到了一個走鋼絲綽號“瘋子”的藝人,然後三人的命運改變了,最後藏巴諾殺了“瘋子”,傑爾索米娜常唱的歌倒是馬戲團唱著,可是她本人卻列死了,孑然一身的藏巴諾在黑夜的指引下來到海邊,對著大海莫名地哭泣。這部電影成了費里尼電影生涯中最賺人眼淚的一部作品。《大路》使費里尼名聲大噪,也是他自立門戶的起點。1955年的《騙子》,費里尼繼續描摹著頹靡,一個平庸的騙子奧古斯都在費里尼的鏡頭下充滿著悲涼。1957年的《卡比利亞之夜》是費里尼的第二部奧斯卡最佳外語片,這部電影或者可以說是費里尼與新現實主義完全分道揚鑣的作品,電影大理論家巴贊曾有這樣一篇文章《卡比利亞之夜——新現實主義歷程的終結》,專門對此論述。

在1960年的《甜蜜的生活》中,費里尼與“真實”的告別更是斬釘截鐵,記者馬塞每天鑽在羅馬上流社會找新聞,歷盡了其中的驕奢淫逸的生活。宗教極熱分子,肉慾蓬勃的明星,無所不用其極的狗仔隊……電影在現這產眼亂繚亂的幻想中輕快遊走,肆無忌憚地畫出一個世界整體隨落的全景。這部光怪陸離的電影一公映,就引起了陣軒然大波,教皇氣得拍了桌子,梵蒂岡教廷專門發起一場運動來抵制這部“圖謀不軌”的電影,而義大利的上流社會因片子對他們剝皮剔骨地揭露而怒火中燒,左派也因費里尼遠離社會底層而頗有微辭。

兩年後,費里尼和德·西卡、維斯康蒂聯合執導了《三艷嬉春》,三個導演分別執導了一個短片,關於女人的一次生動的比喻。

1963年的《八部半》以一個靈感枯竭的導演基多為主人公,他在籌拍他的第九部電影時的經歷,回憶、幻想、夢臆以及現實穿插。在這部電影中,費里尼對夢的表現可以與弗洛伊德的精神分析相媲美,片中共有的11個夢成了電影學院研究的範本。開頭從緊閉的車中爬出,飛向天空,後來又有根繩子把他扯了下來,以及他被一大群女人圍著給洗澡的鏡頭,都可以稱為神來之筆。《八部半》為其後的心理片確立了一個經典範式。而該片在攝影及剪接上的創機關報也不可忽視,費里尼對於運動鏡頭的把握爐火純青,在療養院段落開場的那個鏡頭中,攝影機如行雲流水般地穿行搖移於空間之中,將療養院複雜的人物交待得有條不紊。基多在服務台和羅馬的妻子通完電話後的鏡頭處理方式,20年代好萊塢才學會。而本片的如同時空穿梭的剪接也被命名為“意識流”風格。

費里尼在《八部半》之後,顯然覺得剖析自己還不夠,於是另一部具有自傳色彩的電影出現了,《朱麗葉與魔鬼》是他的第一部彩色電影,仍由費里尼的妻子瑪茜娜主演,一個闊太太對她的富翁丈夫疑神疑鬼,為了達到目地她向私家偵探求助,最終陷入精神崩潰。這部電影被稱作女性版的《八部半》,荒誕的幻境比起《八部半》有過之而不及,為了表現這種氣氛,費里尼經常去造訪靈媒和所謂通靈人士。費里尼在片中繼續了他對女性肆無忌憚的幻想,片中對外遇的解釋更是讓人瞠目結舌,所謂偷情只是把自己的性器官借給別人用一下而。在此片之後,他和妻子多年沒有合作,直到1986年的《舞國》。

相對於《八部半》和《朱麗葉與魔鬼》的成功,1968年的《死亡精靈》和《愛情神話》就顯得失敗了。1970年代初,費里尼先後推出了《小丑》、《羅馬》、《阿瑪珂德》等幾部作品。費里尼天才般的想像力在《愛情神話》、《卡薩諾瓦》、《女人城》中表現得最為誇張,不動聲色地諷喻現實的沉淪。八十年代後,費里尼無論如何努力,他的才華已不在巔峰狀態,而他似乎也開始對那種極盡絢爛的敘述方式減淡了興趣,1983年的《揚帆》就是費里尼這種狀態的準確產物。在費里尼1990年落幕之作《月吟》之前,費里尼還拍了兩部長片《舞國》及《訪談錄》。

1993年10月30日,費里尼病逝,義大利為其舉行國葬,聯合國教科文組織專門鑄造了費里尼勳章。

影片評價

《白酋長》是費里尼的長片處女作,這一時期的費里尼電影,新現實主義風格非常鮮明,但很多技巧都尚需打磨,

1.不圓熟的敘事策略:影片的激勵事件(未婚妻追星夢被喚起)幾乎在第一本出現,沒有鋪墊,沒有說明。這是很“新現實主義”的處理方法,純粹的“行動”闡釋人物,完全摒棄解釋說明。結合本片來說明下這種敘事手法的利弊:很明顯的優勢,理想的劇本應該由純粹的“動作”串聯而成,而以解釋說明為場景價值而完全沒挖出鴻溝的場景則是絕對的劇本“毒藥”,顯然,《白酋長》用新現實主義單刀直入的處理方式很好地規避了這樣的風險。

回過頭來說,好萊塢理想的劇本作家是如何處理開篇的?一般來說,好的劇本在開篇不見得會迅速引入激勵事件,而是通過“次情節”去變向地解釋說明,完成人物鋪墊,比如在《洛奇》的前三十分鐘安排洛奇和一位女售貨員產生情愫,再如《教父》開篇不久岔開一筆去解決“教父”的教子的片約糾紛。總之,次情節在反映主要人物個性身份、揭示人物之間的關係、表現人物所處社會環境等方面有立竿見影的效果;同時,次情節的核心具備戲劇衝突,鑿開鴻溝,人物有“行動”,是合格的場景設計;再次,次情節就像一個“緩衝層”,使劇本的節奏把控更加從容,避免了“緊——更緊——更緊”這種缺乏張力的節奏設計。所以,好萊塢這種劇本寫作的方法是穩妥合理的。

現在去揭揭《白酋長》這種開門見山的劇本設計的硬傷。《白酋長》是標準的單執行緒故事,次情節是不存在的,這意味著,理想的“節拍器”被排除在外,那劇作有兩種選擇:1.主情節以不可逆轉的加速度向結尾前進;2.在主情節中完成節奏的變換。費里尼在《白酋長》中根本沒得選,只能選2(不選1的原因我下一段談)。於是我們看到了這樣一個場景,婚禮前夜,男主角仍然找不回去劇組追夢的未婚妻,他絕望地噴泉前呆坐,幾個流浪藝人見到他,以奇異的表演給他解悶。就在這個速度平緩的場景中,費里尼完成了節奏的變換,為下一個場景即最終的結局(複合)贏得喘息的空間,營造出結局應得的戲劇張力。現在,我憑良心說,這個場景的設計是非常拙劣的,不僅在第二幕高潮該出現的地方塞進與主要人物關係不緊張的角色,而且這些角色就像劇本寫作中最忌諱的“解決一切問題的神靈”(反例:《西遊記》中被逼入絕境的孫行者經常得到之前未出場的神仙幫忙解決妖怪)一樣“行動”。但是,由於費里尼在之後的作品中基本形成了“流浪藝人叉一腿”的習慣,也就如此如此了(其實抬舉他了,之後的作品都是超現實主義的,這部化成灰都是現實主義的。。。)

2.不周到的場面調度:這點其實是“新現實主義”的通病了,跳軸,視線不匹配,多人物場面結構內容關係不連貫,多角色畫面無構圖意識,要命的是,以上問題都是幾乎不存在的美學上的辯證關係的,即幾乎不存在為它們尋求美學根據的可能。如果要為這些問題尋求一個主因的話,那應該是:主場景機位的缺失。必須承認,義大利人拍片子比較隨心所欲,不似美國人那般規規矩矩,即便比起極具實驗精神的法國人而言也隨意得多(想知道法國人多有調度意識的可以去看《洞》)。確立一個主場景,意外著銀幕方向的一致性、結構內容的連貫性和動態內容的節奏性都有了基本保證,反之,缺乏主場景的概念,銀幕方向很容易越軌,人物方位很容易跳躍,人物動作很容易沒節奏,場景最終有失控的危險。“新現實主義”電影人素來主場景意識淡漠,即便在我最推崇的幾部新現實主義作品中,《沉淪》和《大地在波動》都把主場景拋得一乾二淨,造成了一些室內場景處理上的瑕疵,甚是可惜。費里尼這部《白酋長》,在幾個人物眾多的場景處理上都不盡如人意,尤其是女主角登上劇組的卡車的那個場面,多次出現跳軸和視線不匹配,不客氣地說,這個場面處理地很失敗。

3.貧困的現實主義:初出茅廬的費里尼對現實主義的很多處理手法並不諳熟,對客觀現實的堅守,一步不敢越雷池,對心理現實或是主觀現實的把握還缺乏意識。舉例說明:

男主角發現未婚妻出走後下樓尋找,待他回到旅館,居然發現自己家的親朋悉數在大堂中等他介紹自己的未婚妻。這裡費里尼的處理,鏡頭1:中景-全景-中景,旅館老闆告訴男主角有人找他,男主角向大堂踱步並張望,隨後露出驚訝表情,並慌忙打理自己的服飾;鏡頭2:全景,反拍大堂中的親屬(非常短);鏡頭3:中景,男主角的反應鏡頭,他繼續整理自己的服飾,旅館老闆出畫;鏡頭4:中景,旅館老闆好奇地望著男主角(非常短);鏡頭5:中景-全景,男主角打理好自己,走進大堂與親屬會面。這裡的五個鏡頭至少有兩個毛病:一,反拍鏡頭2多餘,一閃而過而沒有任何戲劇元素出現,要么可以反應下親屬等待的焦急以襯托此時男主角自己的焦急,要么就不要拍,僅僅是一個反應鏡頭,完全可以通過視線與畫外空間的配合完成調度;二,鏡頭4,戲劇元素是出現了,老闆的好奇有效襯托出男主角此時的焦急,但如果調整下演員走位和鏡頭距離,完全可以將男主角和老闆置於同一畫格中,老闆在景深,這種處理的功用就是巴贊的“不要構成空間,要寫實空間”的思路,而且是“新現實主義”應有的思路。《白酋長》全片充斥著這樣對客觀現實的固守,影片由此相當乾澀,只有在結尾處,費里尼一串神來之筆的鏡頭調度出現了,這也是僅有的一次。

結尾處,女主角被劇組拋棄後昏倒路旁,被好心人搭救送往醫院,在旅館收拾行李的絕望的男主角得到這一訊息,瘋了似地跑向醫院,下面就是見面的戲了,我們從男主角打開病房門的那個鏡頭開始。鏡頭1:中景,男主角打開門,掃視病房;鏡頭2:全景,固定鏡頭反拍空空如也的病房;鏡頭3:中景—特寫(推),男主角的反應,鏡頭推向他有些麻木的面部,停滯數秒,畫外傳來女人的哭聲,男主角向畫左望去;鏡頭4.遠景,女主角靠牆哭泣,男主角呆立在原地。好了,到此為止,我們來分析下這四個鏡頭又妙在何處:一,鏡頭2用全景固定攝影而不是一個橫搖,這裡傳達給觀眾的訊息就是“男主角此時恨不能立刻見到失散的未婚妻,他甚至是‘貪婪’地掃向這個封閉空間這一瞬間,病房內的情景完全占據了他的大腦”,反之,如果是個懶散的搖鏡,效果就是“男主角無精打采地慢慢掃過這個空間,他根本沒什麼動力,沒什麼希望”,顯然是一個適得其反的負面效果,因此,舍搖;二,鏡頭3的“推”這個攝影機動作很合理,使我們對男主角此時的精神狀態感同身受——霎那間的失望使他呆立當場,短暫的停滯與沉默加強了對觀眾的衝擊力;三,費里尼終於開始重視畫外空間了,畫外的哭聲很好地使情境柳暗花明,觀眾注意力被引向畫外,畫外與畫內的戲劇張力形成了;四,畫外音的妙不可言,這裡的畫外音指向一個辯證的命題:到底是女主角首先看到男主角抑制不住情感而放聲哭泣?或者是男主角進入病房後大腦已經一片空白,直到此時才醒來發現未婚妻的哭聲?這樣的辯證是充滿魅力的,是客觀現實與主觀現實之間的辯證關係,這樣的手法在此後費里尼的作品中開始運用自如。

最後要粗談談費里尼已經展現出來的另一點優秀品質:即對音樂的運用,所謂“音樂不要去解釋說明,而要形成對比或對位”這一金科玉律。

《白酋長》2

女主人公來到一個陌生的地方,而此時,她無依無靠,找不到回去的路。心情焦急的她遇上了正在盪鞦韆的白酋長,她順著山路找到了白酋長,並且把自己的事告訴了他。之後,她丈夫也在忙著找她。

米開朗基羅·安東尼奧尼影視作品

| 米開朗基羅·安東尼奧尼(義大利語:Michelangelo Antonioni,1912年9月29日-2007年7月30日),義大利現代主義電影導演,也是公認在電影美學上最有影響力的導演之一。1995年,獲美國奧斯卡終身成就獎。 |

費德里科·費里尼作品集

| 費德里科·費里尼1920年1月20日出生於義大利北方里米尼海港的一個中產階級家庭,於1939年成了一名廣播劇和電影編劇。1945年費里尼輔助羅西里尼導演了《羅馬,不設防的城市》,1954年,《大路》公映,這是費里尼早期最重要的一部電影。1993年10月30日,費里尼病逝,義大利為其舉行國葬,聯合國教科文組織專門鑄造了費里尼勳章。 |