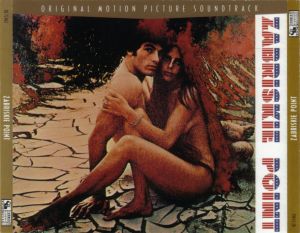

劇情介紹

《扎布里斯基角》

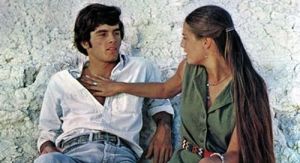

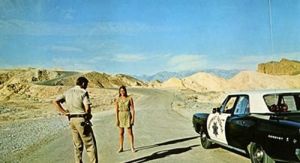

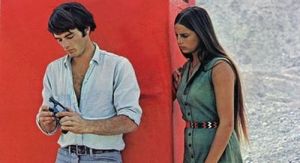

《扎布里斯基角》越戰期間,美國大學生掀起了反對戰爭、要求民主的學生活動,馬克是洛杉磯大學的學生,在這次活動中,馬克很多同學和老師被當局扣押了起來。馬克和同學也在一次和警察的對抗中,馬克失手打死一名警察,在當局的通緝下,馬克開始了他的逃亡之路。 另一方面,在大商業公司上班的秘書達莉婭不知出於什麼原因,獨自驅車穿越沙漠前往菲尼科斯。路上的各種情況令她更加厭惡。馬克找到一個機場,偷偷上了一架小型飛機,強行飛去。在穿越沙漠的時候,馬克發現了地面上的達莉婭,向她扔去自己的紅色外衣。不久,達莉婭發現前方停著這架飛機,雖然得知這是一架被搶飛機,她還是帶著馬克去找汽油。馬克告訴了她自己大學生活的種種惡作劇,兩人相處融洽,很快就在一處荒漠中開始做愛。就在他們做愛的時候,整個山谷中遍布了做愛的男女,一時間荒野中充滿活力和浪漫。馬克為飛機加上油,還為飛機重新塗上荒誕色情的油彩,兩人親切告別。警察發現了馬克,在降落的時候擊斃了馬克。還在荒漠中行駛的達莉婭聽到收音機中傳來的訊息,悲傷不已。在到達了菲尼科斯的別墅,聽到一群資產階級大亨充滿金錢銅臭味道的醜惡對話之後,達莉婭聯想到馬克的遭遇,欲哭無淚。

相關評論

《扎布里斯基角》

《扎布里斯基角》事實上,安東尼奧尼對年輕人毫無感覺,他已經厭倦了拍攝嚴肅電影。

——芝加哥太陽時報

《扎布里斯基角》最讓人感到驚異的是它的暴力場面。

——視覺周刊

安東尼奧尼的《放大》是成功的,但《扎布里斯基角》無疑是一種陳詞濫調。

——電視導航

安東尼奧尼的第一部美國電影是一個傳奇的崩潰。

——電影導航

簡評

在《扎》片中,安東尼奧尼明顯受到席捲歐美的學生運動的影響,影片在美國拍攝,關注的人物也轉移到青年學生身上。整部影片帶有美國公路電影的痕跡,在各種嬉皮士色彩很濃的奇遇之後,一個原屬於資產階級的年輕女子“目睹”了一幢資產階級別墅的爆炸。這個著名的戈達爾式的結尾強烈感染了時代的特徵。

幕後製作

【安東尼奧尼的敗筆】

《扎布里斯基角》

《扎布里斯基角》在《扎布里斯基角》中最讓人不愉快的也許是成年人興高采烈的扮演著兒童的角色。我們的勇士和巾幗英雄眉來眼去,駕著飛機浪漫地逃亡,還有他們時時迸發的傻笑,結果,你發現,這竟然是安東尼奧尼的作品。

安東尼奧尼是個時時能閃現靈光的導演。他的電影的基本觀點就是對流行文化的厭倦可能會摧毀我們愛與感受的能力,反映到他的電影中就是強烈的疏離感和精神疲憊。我們喜歡這樣的電影,1962年的《蝕》讓我們走出電影院時感到孤獨和和被背叛。1966年的《放大》也是這樣。但1964年的《紅色沙漠》是一部空洞無味的作品,不過,這畢竟是安東尼奧尼的作品,他知道怎么去處理這樣一部片子。1970年的《扎布里斯基角》是毀滅性的,這個偉大的導演拍攝了也許是他這一生中最為失敗的電影。角色的話語空洞乏味,沒有任何共鳴可言,只是沉浸在自我之中顧影自憐。

當我們的英雄逃離“殺人”現場後,他登上一架飛機,在經過一段莫名其妙的邂逅努力後,他們走進沙漠,開始做愛,兩個人滾在沙子之中,卻沒有任何愉悅和釋放感,這場愛情確實荒謬。《扎布里斯基角》實際上並不複雜,安東尼奧尼試圖用大量的室外廣告牌——廣告牌是被資本主義侵蝕的美國正在崩潰的象徵——彌補這部電影內容上的不足,但實際的效果並不好,總有拼貼乏力的感覺。

【一波三折的電影編曲】

《扎布里斯基角》

《扎布里斯基角》1966年,安東尼奧尼在倫敦拍攝《放大》時,在一個小型聚會上聽到了平克·弗羅伊德的聲音,到拍攝《扎布里斯基角》時,他和這支樂隊取得了聯繫,希望他們能夠為他的電影編曲。儘管當時平克·弗羅伊德剛剛失去希德·巴雷特重組,但已經有過為電影配樂的經驗。

平克·弗羅伊德在羅馬整整呆了一個月,每天工作12個小時以圖安東尼奧尼的歡心。在1991年尼古拉斯·斯查佛納為這支樂隊寫的傳記中,吉他手羅傑·沃特斯回憶了這段經歷,他說:“我們五天就完成了整部電影的配樂,但是安東尼奧尼說Eet非常美,但是太強烈了。很明顯他並不滿意,即使你改正了所有的缺點他也不高興,真是太糟糕了,太糟糕了。”很明顯,平克·弗羅伊德一直在努力以達到安東尼奧尼的要求,但是不可避免的,工作延遲了。

為了給《扎布里斯基角》配樂,安東尼奧尼又找來了John Fahey,讓John Fahey為電影中的愛情部分編曲,但是他們的合作也不愉快。據John Fahey回憶,安東尼奧尼甚至不給他看全部的劇本,“儘管我求他給我看看其他部分,這樣我就能了解全部的背景,但是他不告訴我,事實上,他不想讓我知道任何其他電影的內容,也不想知道我寫的到底是什麼,因為他覺得如果讓我知道了,就會擾亂我的編曲。實際上,我對這部電影了解的越多,對他需要的音樂就會越明了。”John Fahey的編曲沒有被採用,為此,John Fahey和安東尼奧尼在羅馬大吵了一次。

傑里·加西亞並沒有去羅馬,而是飛到了洛杉磯,在米高梅的錄音室中錄製他迷人的吉他。傑里·加西亞不是安東尼奧尼的首選,但是卻滿足了這位大導演的要求。據唐·霍爾回憶說:“我們進了米高梅的錄音室,傑里一個人坐在那,他們放映了一段愛情片段,傑里跟隨電影即興演奏。他做的不錯,和電影配合的很好,簡直是個天才。”加西亞的工作得到了讚賞,而且報酬很好,米高梅當場就為他開了支票,這些錢足夠他買一座新房子。

【大導演眼中的安東尼奧尼】

《扎布里斯基角》

《扎布里斯基角》大衛·波德維爾說安東尼奧尼對藝術電影產生了巨大影響,他認為安東尼奧尼“不像其他導演,他激勵了後繼的電影工作者探索省略和開放性敘事方式”。

安東尼奧尼電影隨意和無目的性品質招來大量批評。英格瑪·伯格曼曾稱他尊敬安東尼奧尼的某些電影,因為這些電影有疏離和夢幻色彩。然而,儘管他認為《放大》和《夜》是傑作,但安東尼奧尼的其他電影卻不入他的法眼,伯格曼覺得那些電影過於乏味和令人費解。巧合的是,兩個人都死於2007年的同一天。

奧遜·威爾斯曾經這樣評價安東尼奧尼:“我不喜歡對一些事物趣味化的表達方式,這可能是我厭倦安東尼奧尼的主要原因。他的某個鏡頭很好,而且越看越好。一個人走在路上,他會給你一個全景鏡頭。這時,你會想,好吧,看來這個傢伙(鏡頭中的角色)不打算帶著那個女人上路了。他確實這么做了,並且在那個女人離開後,你還要繼續看著那條路。”

維吉尼亞·萊特·魏克斯曼是如此解釋他的風格的:“攝影機放置在中景遠比特寫多,頻繁地緩慢移動,鏡頭容許藉由著剪接以延長連續性。如此一來每個畫面會更複雜,比一般較小環境被構築的那種風格,能夠乘載更多的信息,在安東尼奧尼的作品中我們必須詳細的了解他的畫面,他迫使我們所有的注意力藉由著持續的鏡頭,直到鏡頭被剪斷。”

【安東尼奧尼自述】

《扎布里斯基角》

《扎布里斯基角》我不是一個精於理論研究的導演,如果你問我導演是什麼,那第一個浮現在我腦海中的答案是我不知道。第二個答案是我所有的觀點都融合在我的電影之中。我反對把作品分割看待,這種分割對參與電影的其他人有益,但是對我,一個導演,沒有任何意義,對我來說,把導演只看作進行理論闡釋的一份子是不確切的。

當然,當你需要集合畫面,深思你的想法,你必須依託某種直覺,實現真正的作品。電影和其他藝術門類相同,這是最微妙的時刻。此時,詩人需要在紙上寫下第一個字元,畫家在畫布上刷下第一筆,而導演需要安排角色,讓他們按照你所想的方式講話移動,使攝像機的軌跡符合你的心理訴求。但是,這一最重要的時刻,我們可能會這樣說,是一種自發性的。

電影的每一個部分都是同等重要的,區分出清晰的差別是不真實的。所有的部分都會進入最終的合成。因此,每一個鏡頭都需要你堅定的執行。對我來說,從電影開拍,一直到結束,這個過程是一件工作。我的意思是,我不能分心,不管是白天還是黑夜。拍電影不是寫浪漫主義詩歌,你需要變得更加明晰。

我很少重讀第二天需要拍攝的素材。有時,我到了拍攝地點還不知道到底要拍什麼。我喜歡毫無準備的方式,就在開拍之前。我經常要自己呆上十五分鐘或者半個小時,閒逛,思考問題。除了東張西望,我不做任何事情,環境會給我很大的幫助。但這不是問題的全部,有時在拍攝當中,看著演員們移動談話,我會突然或者逐漸改變想法。在我看來,只有這時,導演才能做出最恰當的判斷和修正。

影片的音響效果很重要,對此,我費力頗多。我談的音響效果指的是自然音響,不是音樂。對我來說,這才是真正能夠契合畫面的音樂。傳統的音樂不能很好的融合畫面,我在這些音樂中察覺到了陳腐的味道,除了催人入眠,它們不能起到任何作用,而且會影響觀眾理解電影。在攝像機背後隱藏著這些原則,就像其他的藝術門類一樣,這需要你做出選擇。

精彩花絮

《扎布里斯基角》

《扎布里斯基角》·哈里森·福特的冬粉們都知道他在電影中的鏡頭被剪掉了,但是如果你足夠細心還是能看到他的身影:在監獄場景,站在門旁邊靠牆的那個人就是哈里森·福特。

·安東尼奧尼本來安排的結尾是一架飛機在空中畫出一句:“乾你,美國!”這一段最後被米高梅的老闆剪掉了。

·安東尼奧尼的左派政治觀點給這部影片帶來了很多爭議。因為《扎布里斯基角》宣稱反美,所以製片方被各方反對力量搞得精疲力竭。FBI曾滲入劇組,右派份子在拍攝地點不停抗議,反戰的學生們怕被出賣,奧克蘭地方長官起訴安東尼奧尼引發騷亂等等等等,混亂不堪。

·平克·弗洛伊德為暴力場景所作的一段鋼琴曲沒有被安東尼奧尼採用,但是,這段音樂後來又被樂隊重新編曲收入了《月球暗處》專輯。

·安東尼奧尼在拍攝初期碰到了吉姆·莫里森,並請他為電影配樂,但是他的作品最後卻被拒絕了。

米開朗基羅·安東尼奧尼影視作品

| 米開朗基羅·安東尼奧尼(義大利語:Michelangelo Antonioni,1912年9月29日-2007年7月30日),義大利現代主義電影導演,也是公認在電影美學上最有影響力的導演之一。1995年,獲美國奧斯卡終身成就獎。 |