原文

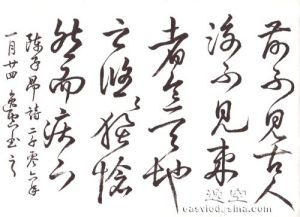

《登幽州台歌》

前不見古人,後不見來者。

念天地之悠悠,獨愴然而涕下。

注釋

1)幽州台:即薊北樓,又名薊丘、燕台,亦即傳說中燕昭王為求賢而築的黃金台。幽州,唐時幽州州治薊,是古代燕國的國都,在今北京市西南大興縣。

2)古人:指古代的明君賢士,如燕昭王、樂毅等。這句表現了詩人對歷史上君臣遇合,風雲聚會成就一番事業的無限嚮往之情。

3)來者:指後世的明君賢士。這句表現了詩人苦於人生有限而不及見“來者”的無限傷感之意。

4)悠悠:長遠得無窮無盡的樣子。

5)愴(chuàng創)然:傷感的樣子。

6)涕:眼淚。

譯文

代的聖君,我見也沒見到,後代的明主,要等到什麼時候?想到宇宙無限渺遠,我深感人生短暫,獨自憑弔,我涕淚縱橫悽惻悲愁!追憶歷史,我無緣拜會那些求賢若渴的古代堅主;嚮往未來,我更為不能生逢曠世明君而萬分擔憂。一想天天地的廣闊無邊與永恆不息,就浩嘆人生的短暫與渺小。弔古傷今,我怎能不憂從中來,潸然淚下呢!

韻譯:

見不到往昔招賢的英王,

看不到後世求才的明君。

想到歷史上的那些事無限渺遠,我深感人生無奈,

獨自憑弔,我眼淚縱橫悽惻悲愁!

今譯:

放眼望去哪有古賢人的蹤影,回頭看看也不見一個效法古賢的今人。想到那天悠悠而高遠、地悠悠而廣袤的天地之間,唯獨我一人登台感懷,更覺得悽愴心酸,禁不住淚流滿面沾濕了衣襟!

詩文格律

○平聲●仄聲⊙可平可仄△平韻▲仄韻

前不見古人,後不見來者

○⊙●●○,●⊙●○▲

念天地之悠悠,獨愴然而涕下。

●○●○○○,●○○○●▲

創作背景

武則天萬歲通天元年(696年),契丹李盡忠、孫萬榮等攻陷營州。武則天委派武攸宜率軍征討,陳子昂在武攸宜幕府擔任參謀,隨軍出征。武為人輕率,少謀略。次年兵敗,情況緊急,陳子昂請求遣萬人作前驅以擊敵,武不允。稍後,陳子昂又向武進言,不聽,反把他降為軍曹。詩人接連受到挫折,眼看報國宏願成為泡影,因此登上薊北樓(即幽州台、黃金台),遺址在今北京市),慷慨悲吟,寫下了《登幽州台歌》以及《薊丘覽古贈盧居士藏用七首》等詩篇。

作者介紹

陳子昂(公元661~公元702年),唐代文學家,初唐詩文革新人物之一。字伯玉,梓州射洪(今屬四川)人。因曾任右拾遺,後世稱為陳拾遺。其詩風骨崢嶸,寓意深遠,蒼勁有力,有《陳伯玉集》傳世。陳子昂青少年時家庭較富裕,輕財好施,慷慨任俠。成年後始發憤攻讀,博覽群書,擅長寫作。同時關心國事,要求在政治上有所建樹。24歲時舉進士,官麟台正字,後升右拾遺,直言敢諫。時武則天當政,任用酷吏,濫殺無辜。他不畏迫害,屢次上書諫諍。武則天計畫開鑿蜀山經雅州道攻擊生羌族,他又上書反對,主張與民休息。他的言論切直,常不被採納,並一度因“逆黨”,反對武則天的株連政策而下獄。垂拱二年(686年),曾隨左補闕喬知之軍隊到達西北居延海、張掖河一帶。萬歲通天元年(696年),契丹李盡忠、孫萬榮叛亂,又隨建安王武攸宜大軍出征。兩次從軍,使他對邊塞形勢和當地人民生活獲得較為深刻的認識。聖曆元年(698年),因父老解官回鄉,不久父死。居喪期間,權臣武三思指使射洪縣令段簡羅織罪名,加以迫害。冤死獄中(沈亞之《上九江鄭使君書》)。

評析

詩人具有政治見識和政治才能,直言敢諫,但卻沒被當權者採納,屢受打擊,心情鬱郁悲憤。在此情形下,詩人登上幽州的薊北樓遠望,悲從中來,並以“山河依舊,人物不同”來抒發自己“生不逢辰”的哀嘆。語言奔放,富有感染力。在藝術表現上,前兩句是俯仰古今,寫出時間的綿長;第三句登樓眺望,寫空間的遼闊無限;第四句寫詩人孤單悲苦的心緒。這樣前後相互映照,格外動人。句式長短參錯,音節前緊後舒,這樣抑揚變化,互相配合,大大增強了藝術感染力。