基本資料

畫餅充飢

畫餅充飢名稱

畫餅充飢

拼音

huà bǐng chōng jī

解釋

畫個餅來解除飢餓。比喻用空想來安慰自己。

出處

《三國志·魏志·盧毓傳》:“選舉莫取有名,名如畫地作餅,不可啖也。”

事例

小生待~,小姐似望梅止渴。 ★明·湯顯祖《牡丹亭》第十六出

反義詞

名副其實

英文

feed on illusions

日文

空想によって自(みずか)らを慰(なぐさ)める

法語

se repaǐtre d'illusions

德語

mit gemalten Kuchen abspeisen

俄語

несбыточный

成語介紹

畫餅充飢

畫餅充飢“畫餅充飢”和另一句成語“望梅止渴”,不但含義相仿,而且在字面上也對仗工整。更有一點巧合:“望梅止渴”的故事出自曹操,“畫餅充飢”這句話卻出於曹操的孫子曹睿。

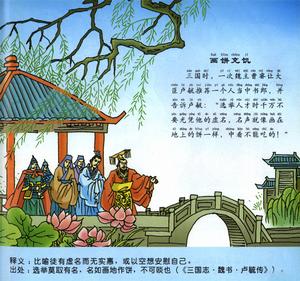

曹睿是三國時代魏國的第二代君王。他有個最親信的大臣,名叫盧毓(yu)。《後漢書·盧毓傳》載,有一次曹睿想找一個適當的人當“中書郎”,便請盧毓推薦,並且告訴他,千萬別推薦徒有虛名的人:“選舉莫取有名,名如畫地作餅,不可啖也!(選拔人才不要單憑他有名聲,名聲好比畫在地上的餅,沒法吃的!)”

從曹睿的這句話,後來就產生了“畫餅充飢”這句成語。唐朝李商隱在他的《詠懷詩》中,引用過“畫餅”一語,說:“官銜同畫餅,面貌乏凝脂。”宋朝蘇軾的《二王書跋》也引用過這句話:“畫地為餅未必似,要令痴兒出饞水。”《傳燈錄》也有此語:“畫餅不可充飢。”

“畫餅充飢”和“望梅止渴”,都是虛而無實,用空想來安慰自己的意思。

典故

畫餅充飢

畫餅充飢典故一

三國時期,有一個人叫盧毓,在魏國做官,由於他為魏文帝曹丕出了許多好主意,因此,受到朝廷器重,升為侍中、中書郎。

有一次,魏文帝對盧毓說:"國家能不能得到有才能的人,關鍵就在你了。選拔人才,不要取那些有名聲的,名氣不過是在地上畫一個餅,不能吃的。"

盧毓回答說:"靠名聲是不可能衡量才能的人,但是,可以發現一般的人才。由於修養高,行為好,而有名的,是不應該厭惡他們。我以為主要的是對他們進行考核,看他們是否真有才學。現在廢除了考試法,全靠名譽提升或降職,所以真偽難辯,虛實混淆。"

典故二

著名經濟學家李遠說,現在中國老百姓收入其實非常高,只是大家都不知道。

李遠說,現在中國老百姓收入其實非常高,只是大家都不知道!只算了個人收入部份,沒有將中國人民共有的資產及增值部分算進來。

眾所周知中國是社會主義國家,所有制方面是以公有制為主體。全國人民共同擁有著所有的國有資產,包括大量的國有企業還包括全國所有土地等資產。

這些資產每年經營或出讓等等方式獲得收益相當高,原本是要向全體所有權人也就是廣大民眾分紅。只是建國時間還不太長,暫不向民眾分配共有資產經營收益。將來後會逐步完善分配製度,達到人民共享社會主義發展成果的目的。

從這角度算起來,社會主義國家民眾比資本主義國家民眾資產普遍要高出很多,收入也高得多。因為資本主義國家資產被集中在少數人手中,經濟發展成果也被少數人占有享用。

故事

三國時候,魏國有個人叫盧毓。他十歲就成了孤兒,兩個哥哥又先後去世。在兵荒馬亂中,他辛勤努力養活著寡嫂和侄兒,日子過得很艱難。他的為人和學問受到了人們的稱讚。

後來盧毓做了官。他為官清正,任職三年多,提出了不少好建議,魏明皇帝很信任他。

那時選拔官吏,一般是憑人推薦,而推薦者往往只推薦有名的人物,這些名人多數隻重清談,不務實際,互相吹捧,因此魏明帝很不滿意。在選拔中書郎時,魏明帝就下令說:“這次選拔,要由盧毓來推薦。選拔的人不要只看名聲。名聲就像在地上畫個餅一樣,其實是不能吃的啊!”

“畫餅充飢"的成語就是從這個故事中產生的。現在往往用來比喻用空想來作自我安慰,或者用來說明虛名是沒有實際用處的。還有個成語"望梅止渴”,魏文帝採納了盧毓的意見,下令制定考試法。

成語畫餅充飢就來自於皇帝所說的話。一開始,它指有名聲而沒本領。後來,人們用它來比喻以不切實際的空想來滿足自己。

故事新說

畫餅充飢

畫餅充飢話說,乾隆皇帝早朝已罷,群臣紛紛散去,乾隆獨把劉庸留下,對他說:“今日無事,我想和劉愛卿到正陽門以觀街景。”君臣說罷,換了朝服,輕裝簡從,登上了正陽門。時值初秋,天高雲淡,鴿鈴陣陣,不遠處人流熙熙攘攘。乾隆一笑,計上心來:“劉愛卿,聽說你讀書一目十行,過目成誦,你看看下邊的人,來來去去,你能數得過來有多少人嗎?”劉庸稍加思索後答道:“依臣看,城下來去人雖多,只用二字便可概括。”乾隆捻須問道:“哪二字?”劉庸答:“名利。”乾隆聽罷,撫掌笑道:“愛卿可比齊之宴嬰也!”

這個故事雖然是傳說,但它卻說明了:人的生存不是為了名就是為了利,因此劉庸把熙熙攘攘的人群歸納為只有名、利二人,他的這種見解乾隆皇帝是接受的,然而在歷史上也有淡泊名利的人物,那可能就是陶淵明了。東晉時代的陶淵明雖然詩文具佳,但是官做的並不大,僅是個蓬澤縣的小縣令。一日,他正在讀書,有人通知他:上級到蓬澤縣視察,請他去迎候。陶淵明久聞這位上司為官不正,不願曲意奉承,可又不能不去。於是,他穿著便服去迎候。縣衙的人提醒他:“迎候上差須穿朝服。”陶淵明聞之,勃然變色,嘴裡嘟嘟囔囔地說:“哪有那么多的繁文縟節?為了這五斗米的官俸,還得伺候為官不正的人,我不幹了!”於是,棄官回鄉,過著“採菊東籬下,悠然見南山”的悠哉安閒的生活。過了一段時間,他忽然悟到:如果我沒有做官的經歷,意味著我沒有了生活的來源,家無斗室可居,外無富有之親眷,而自己手無縛雞之力,肩無挑擔之能,飯從何來?衣從何來?窮困潦倒,還有“採菊東籬下,悠然見南山”的閒情逸緻嗎?

有知識的人,尤其是詩人都富於幻想,現實的生活:戰亂、民不聊生,教育了陶淵明,明白了他原來的想法和現實生活相去甚遠,為了補救、為了給善良的人們帶來一些希望,他創作了那篇膾炙人口的《桃花源記》:阡陌交通、雞犬之聲相聞、百姓安居樂業的世外桃源。這篇文章之所以千百年來,長誦不衰,不只是他的文辭華美,而是還因為作者的想像力正是普通人夢境當中追求的生活。當然,這種烏托邦式的想像和‘畫餅充飢’沒有什麼本質的區別,只能起到精神醫療的作用。

嗚呼:

世人羞言名和利,畫餅如何能充飢?

清高也要有限度,甘為民眾做嫁衣。