簡介

甘西鼠尾

甘西鼠尾種中文名:甘西鼠尾草

種拉丁名:SalviaprzewalskiiMaxim.

種別名:紫丹參(雲南麗江),紅秦艽(四川)

科中文名:唇形科

科拉丁名:Labiatae

屬中文名:鼠尾草屬

屬拉丁名:Salvia

國內分布:產甘肅西部,四川西部,雲南西北部,西藏;生於林緣、路旁、溝邊、灌叢下,海拔2100—4050米。模式標本采自甘肅西部。

命名來源:[Mel.Biol.Acad.Sci.StPetersb11:301.1881]

中國植物志:66:086

系中文名:毛地黃鼠尾草系

系拉丁名:Ser.Digitaloidites

亞組中文名:多年生亞組

亞組拉丁名:Subsect.Perennes

組中文名:寬球蘇組

組拉丁名:Sect.Eurysphace

亞屬中文名:弧隔鼠尾草亞屬

亞屬拉丁名:Subg.Salvia

族中文名:鼠尾草族

族拉丁名:SALVIEAE

亞科中文名:野芝麻亞科

亞科拉丁名:Lamioideae

綱中文名:雙子葉植物綱

綱拉丁名:DICOTYLEDONAE

門中文名:被子植物門

門拉丁名:ANGIOSPERMAE

形態特徵

甘西鼠尾

甘西鼠尾甘西鼠尾屬於多年生草本,高達60厘米。根粗壯,褐紅色。莖單一或有分枝,密被短柔毛和少數紅色腺點。葉卵形或三角狀卵形,長4—12厘米,寬2—5厘米,頂端銳尖或鈍圓,基部戟形或有時心形,邊緣具不整齊的圓齒,上面被短而平伏的硬毛和紅色腺點,下面密被白色短絨毛和腺點;根出葉柄長6—21厘米,莖生葉柄長1—4厘米,密被短柔毛。輪傘花序有2—4朵花,組成總狀或圓錐狀花序,花序軸被長柔毛和腺毛;苞片卵形或橢圓形,長0.5-1.5厘米,兩面被長柔毛;萼鐘形,長1—1.6厘米,外面密被腺毛和腺點,上唇三角狀半圓形,頂端具小尖頭,下唇稍短,裂齒三角形,萼筒長1—1.3厘米;花冠紫紅色,長3—4厘米,基部成狹筒形,內面有毛環,由此向上逐漸增大直伸萼外,上唇長圓形,長5—8毫米,頂端微凹,下唇長6—8毫米,側裂片半圓形,中裂片扇形或圓卵形,頂端圓;花絲長6.5毫米,藥隔長4.5毫米,上、下臂近等長,2下藥室粘合;花柱略伸出花冠,頂端不等2裂;小堅果倒卵形,長3毫米,灰褐色,無毛。花期5—8月。

分布及生境

產麗江、中甸、維西、德欽,海拔2200—4300米的山坡、路邊、草坡或灌叢下。我國甘肅西部、四川西部及西南部、西藏也有。

用途及功能

根可藥用,麗江用作丹參(S. miltiorrhiza Bge. )的代用品,四川用作秦艽的代用品。

藥物說明

甘西鼠尾

甘西鼠尾【中文名】: 丹參—甘西鼠尾

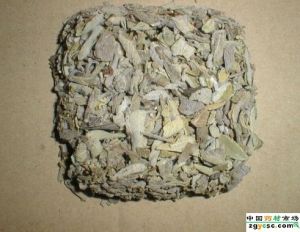

【類 別】: 根類

【英文名】: Przewalsk Sage Root

【別 名】: 甘肅丹參、紅秦艽、紫丹參

【來 源】: 為唇形科植物甘西鼠尾 Salviaprzewalskii Maxim.的根。

【采 制】: 同丹參。

【性 味】: 根圓淮形,上粗下細,長10~20cm,直徑1~4cm。表面暗棕紅色,根頭部常由1至數個根莖合著,根部呈辮狀或扭曲狀,外皮常有部分脫落而顯紅褐色。質松而脆。氣微弱,味微苦。

【植物形態】:多年生草本,高達70cm,全株密被柔毛。葉均為單葉,具柄,葉片三角狀或橢圓戟形,稀長圓卵形,長6~12cm,寬3~7cm,先端急尖或短漸尖,基部戟形或近心形,邊緣具粗鋸齒,下面密被灰白色絨毛。花序頂生或腋生,小輪傘有花2~4朵,組成總狀花序;苞片卵形或橢圓形,兩面被長柔毛,花萼鍾狀,外被腺毛,二唇形;花冠紫紅色,筒部較寬短,平伸,長2~3.5cm,筒內具毛環;花絲扁平。小堅果倒卵圓形,灰竭色,花期6~8月,果期8~9月。

【生長地】: 生於高山的林緣、路邊、溝邊及灌叢下。主產甘肅、雲南。

【化學成份】: 含丹參酮Ⅰ、ⅡA、ⅡB,隱丹參酮、二氫丹參酮Ⅰ、丹參酸甲酯、原兒茶醛、紫丹參酸甲、乙、丹參新釀乙、丹參內酯、紫丹參甲素、去甲丹參酮、齊墩果酸等。

【功能主治】: 同丹參。