發現過程

甑皮岩遺址位於獨山西南山腳,是新石器時代桂林先民的一處居址和墓地。 甑皮岩遺址

甑皮岩遺址在第二、三、四期出土的陶器大部分用泥片貼築法制坯,露

甑皮岩遺址

甑皮岩遺址天堆燒法燒造,顯示出公元前9000-6000年間桂林陶器製造技術的發展。第五期進一步出現用慢輪技術修坯的泥質陶器,紋飾除傳統的繩紋、籃紋等編織紋外新出現式樣繁多的刻劃紋、戳印紋、捺壓紋,如乾欄紋、水波紋、曲折紋、格線文、弦紋、乳釘紋、篦點紋、附加堆紋等,器型富於變化,有罐、釜、盆、缽、圈足盤、豆、支腳等器類。第五期的磨光石斧、石錛、石矛、石刀、骨鏢、骨鏃、骨錐、骨針製作精良,蚌匙全國僅見。第五期文化代表了公元前6000-5000年間桂林史前文化的最高水平。墓葬發現於第四、五期,墓坑形狀均為不太規則的圓形豎穴土坑墓,葬式為其它地方少見的屈肢蹲葬(蹲踞葬),人骨架多數保存較好,一些頭骨上有人工穿孔。研究表明,“甑皮岩人”屬於南亞蒙古人種,並且具有非洲赤道人種的一些特徵,是現代部分華南人和東南亞人的祖先。

文物陳列

萬年前的桂林人文物陳列:

1978年建館開放時,設有“甑皮岩遺址出土文物陳列”。1986年鄧小平、王震參觀該陳列。

2003年,為迎接“華南與東南亞史前考古——紀念甑皮岩遺址發掘三十周年國際學術研討會”召開,重新設計、製作“萬年前的桂林人”文物陳列。

“萬年前的桂林人”文物陳列展覽面積約250平方米,分為序廳、神秘的甑皮岩、奇異的穴居氏族、蠻荒的精靈、嶄新的天地等5個展區,展品均為甑皮岩遺址出土文物及相關圖片。新的文物陳列集科學性、通俗性、趣味性、觀賞性於一體,以獨特的手段、從獨特的角度展示甑皮岩遺址發現和發掘過程、地層和文化分期,甑皮岩人的體質面貌、種屬淵源、葬俗、服飾、生產方式、制陶技術、生活習俗、宗教意識、去向等內容。參觀文物陳列,猶如穿越時空,返回到萬年前的桂林,與“萬年前的桂林人”親密接觸,欣賞他們的珍貴文物,理解他們的獨特文化,體會他們的萬年情懷。

圖片:展覽實景、主要展品。

重要成果

考古學家從被稱為“華南及東南亞史前考古最重要的標尺和資料庫之一”——廣西桂林甑皮岩遺址中,利用計算機三維技術將甑皮岩人的頭像復原出來,讓人們見識了一萬多年前的華南人的面孔。

女性相貌復原

女性相貌復原吉林大學邊疆考古研究中心人類學實驗室林雪川介紹,科研人員分別將男、女各一個顱骨放置在立方定顱器上,測量得出復原的相關數據,用數位相機對顱骨的各面進行拍照,將得到的圖像輸入計算機,套用相關圖像處理軟體將顱骨圖像在計算機中調整成實際大小,並將各個圖像設定在一個統一的坐標系中,以此製作出三維顱骨。

男性相貌復原

男性相貌復原被復原的男性頭像眼眶接近方形,鼻子有明顯的輪廓,從正面看鼻子的軟骨稍寬,鼻翼向下往嘴部延伸。嘴部門齒稍大,唇部稍厚。耳朵不太大且緊貼顱側。而被復原的女性頭像眼眶也接近方形,眼瞼薄且深。鼻子有明顯的輪廓。嘴部有點“地包天”的樣子。臉頰部稍有凹陷,嘴角稍微向下。耳朵小巧且緊貼顱側。

遺址保護

甑皮岩遺址

甑皮岩遺址1973年6月至1975年,由廣西壯族自治區文物工作隊和桂林市文物管理委員會進行搶救性發掘。正名為“甑皮岩”。

1976年 至1984年,由桂林市人民政府批准征地85畝,用於甑皮岩遺址的發掘、保護和陳列館建設(市建字[1976]76號)。

1978年,“桂林甑皮岩洞穴遺址陳列館”成立並對外開放。

1981年8月25日,公布為廣西壯族自治區重點文物保護單位(桂政發[1981]130號)。

1984年10月8日,桂林市人民政府劃定並公布保護範圍和建設控制地帶(市政[1984]87號)。

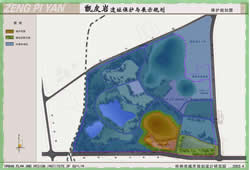

2001年6月25日,公布為全國重點文物保護單位(國發[2001]25號)

2003年,廣西壯族自治區人民政府劃定並公布保護範圍(桂政發[2003]2號)。

2004年,《桂林甑皮岩遺址保護與展示規劃》通過自治區和國家文物局評審。保護範圍:遺址(陳列館)現有保護圍牆以內範圍。建設控制地帶:遺址所在的獨山及獨山西、北面山腳外延20米。遺址(陳列館)西、南、北面以保護範圍邊界線為基線,各外延20米;東面至桂陽公路300米範圍內。

旅遊貼士

景點位置:桂林市區

開放時間: 8:00~17:30(遊程需1小時)

景點交通:乘12路公車到甑皮岩路口站下車,再往裡走5分鐘即到

景點等級:尚未評定等級

參觀票價:15元/人次。團體預定優惠。本市在校學生、老壽星、殘疾人、軍人憑證免票。節假日桂林市民憑證免票。

開放時間:上午9時至12時,下午2時半至5時。常年開放。(中午12時至2時半團體參觀請預約)

交通路線

桂林甑皮岩遺址博物館位於桂林市象山區凱豐路與萬福路交匯處,甑皮岩路西側,交通便利。凱豐路為桂林黃金旅遊通道“桂林—陽朔”二級公路之起點,“灕江一日游”往返車程必經之地。

乘公車參觀:

從桂林火車站(南站)乘12路公車,在甑皮岩站下車,沿甑皮岩路西行150米左轉,即達館區大門。

自駕車參觀:

線路1:自市區方向南行至凱豐路,在甑皮岩路口右轉150米,或至萬福路交匯處,右轉(西轉)150米;

線路2:自陽朔方向北行至凱豐路與萬福路交匯處,左轉(西轉)150米,或過交匯處後至甑皮岩路路口左轉150米。

線路3:自臨桂方向沿萬福路東行,至萬福路與凱豐路交匯處左轉後如線路2行駛。

相關記載

廣西文物工作隊、桂林市文物管理委員會:《廣西桂林甑皮岩新石器時代洞穴遺址的試掘》,載《考古》1976年第3期,第175-179頁。

張子模主編:《甑皮岩遺址研究》,灕江出版社1992年出版。

傅憲國、李珍、周海、劉琦、賀戰武:《桂林甑皮岩遺址發現目前中國最原始的陶器》,《中國文物報》2002年9月6日第1版

中國社會科學院考古研究所、廣西在族自治區文物工作隊、桂林市文物工作隊、桂林甑皮岩遺址博物館:《桂林甑皮岩》,文物出版社2003年出版。

相關榮譽

該遺址的重新發掘將生活在甑皮岩中“桂林人”的年代大大提前,並新發現很多曾生存在甑皮岩的動植物種類,一種特別的鳥類還被命名為“桂林廣西鳥”。

出土的骨針

出土的骨針該館副研究員漆招進說,甑皮岩遺址1965年被發現並在1973年進行了第一次發掘。因當時科技水平所限,發掘欠規範,遺址的文化堆積層次和年代分辨不夠清楚,將其籠統定為5000年前的新石器時代晚期——最早階段的原始人文化遺址。2001年6月至8月,經中國社科院批准,由中國社科院考古研究所廣西工作隊隊長傅憲國主持,區、市文物工作隊和甑皮岩博物館合作,運用高科技手段在原址重新發掘研究,將其測定區分為32個自然分層和5個時期的文化堆積層,確定距今1.2萬年至7000年前,有原始人生活居住在甑皮岩中。重新發掘的遺址發現生存的動植物種類比原先增加了很多(僅動物就由70多種增加為113 種),一種特別的鳥類還被命名為“桂林廣西鳥”。據出土的陶片分析,桂林是我國陶器的發源地之一。

甑皮岩博物館開始舉辦“萬年前的桂林人”科普展覽,讓廣大市民和中國小生了解我們這塊神奇的土地上深厚的文化積澱。