基本信息

王與馬,共天下

王與馬共天下

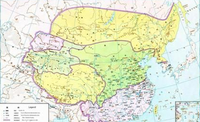

王與馬共天下永嘉之亂後,以王導為首的王氏士族集團輔佐琅玡王司馬睿,王導的堂兄弟即王敦認為:當時北方夷族太多,建議司馬睿南渡,把首都定在建康(今江蘇南京),實施戰略轉移,而此前,王導、王敦已經南下“開闢”了根據地。

公元313年,歷史上發生了著名的永嘉南渡,整箇中原地區的北方名門望族和精英,以及政府機構、官員、甚至士族家中的傭人和雞鴨牛馬都被帶過了長江。這次以門閥士族為主要力量的大遷徙共有90多萬人,琅玡王氏是其中最重要一支。公元317年,司馬睿在建康(南京)重建晉室,史稱東晉。 稱晉元帝

由於對司馬政權的大力支持和艱苦經營,琅玡王氏被司馬睿稱為“第一望族”,並欲與之平分天下,而王導推辭說如果太陽和普通生物在一起,生物還怎么能得到陽光的照耀呢?自此之後司馬睿再也不提平分天下之事!王氏勢力最大時候,朝中官員75%以上是王家的或者與王家相關的人,真正的是“王與馬,共天下”。

歷史背景

江南形勢

參見:三定江南、世族

西晉滅吳後,江東被認為是多事的地方,所謂“吳人輕銳,易動難安”。西晉以東南六州將士更守江表,吳人多有不自信之心。在司馬睿到來之前,地方勢力(江東原有的世家大族)仍舊非常強大。晉惠帝、晉懷帝時期,陳敏、錢璯等人相繼叛亂,江東大姓周玘動員世家大族,出錢出力出人,配合西晉政府軍隊,接連平定了這些人的謀亂,時稱“三定江南”。雖然周玘等人的初衷完全是為了保護自己的家族利益,但客觀上也為東晉後來在江東的統治營造了一個比較安定的政治局面。

晉武帝晚年,曾有封“幼稚王子”於吳之議,時劉頌為淮南相,認為此議“未盡善”,主張以“壯王”、“長王”出鎮。八王之亂前夕,吳王晏始受封,但是並未之國。六州將士更守江表之制當亦難於繼續維持。江東既無強藩,又乏重兵,羈縻鎮壓,兩皆落空。

八王之亂

參見:八王之亂、五胡亂華、永嘉之亂、衣冠南渡

八王之亂後期,江南士族名士深知洛陽政權已難維持,亟需一個像孫策兄弟那樣的人物來號令江東,保障他們家族的利益。他們在江東沒有找到合適的人,而在江北找到了陳敏。他們起先擁護陳敏,為敏所用。司馬越在下邳收兵,也聯絡陳敏,想藉助他以消滅自己在北方的對手。但是陳敏過江後既排斥江東士族,企圖獨霸江東;又自加九錫,聲稱自江入瀉漢,奉迎鑾殿,以與司馬越爭雄。所以南士與司馬越都不能容忍陳敏。這時倡議反對陳敏的關鍵人物,恰是與南士有廣泛交往,又居東海王越府為軍咨祭酒的廣陵華譚。華譚致書陳敏帳下的義興周玘、吳郡顧榮等人,一方面指責陳敏“上負朝廷寵授之榮,下孤宰輔(案指司馬越)過禮之惠”;另一方面又言顧榮、賀循等“吳會仁人,並受國寵”,而欲以“七第頑冗,六品下才”的寒士陳敏為江東的孫策、孫權,以圖保據,非但無成,抑且自貽羞辱。華譚此信,顯然是受命於司馬越、王衍,目的是告誡南士,如果要保障江東士族利益,只有反戈一擊,消滅陳敏,與司馬越合作。顧榮、甘卓、紀瞻同華譚一樣,都曾居司馬越幕府,與越有舊,遂與周玘定策滅敏。

王氏家族

永嘉南渡後,王導始終居機樞之地,王敦則總征討於上游,王氏家族近屬居內外之任,布列顯要者人數甚多。沙門竺道潛深交於元帝、明帝、瘐亮等人,出入宮省,自稱以“朱門”為“蓬戶”,在政治上頗有影響。而此人據說也是王敦之弟。王氏家族諸兄弟子侄之間也時有矛盾,甚至互相殺戮,如王敦殺王澄、王稜,王敦敗死後王舒沉王含、王應於江,等等。雖然如此,以王導、王敦為代表所構成的王氏家族勢力是非常牢固的,這使“王與馬共天下”的局面在江左維持了二十餘年,直到庾氏家族興起,抑制王氏並凌駕於王氏為止。而且,即令是在庾氏代興,王氏家族權勢發展越過了自己的頂峰以後,王氏家族的社會、政治勢力以及文化影響仍舊不衰。《南史》卷二四史臣論曰:“昔晉初渡江,王導卜其家世,郭璞云:‘淮(案指秦淮)流竭,王氏滅。’觀乎晉氏以來,諸王冠冕不替,蓋亦人倫所得,豈唯世祿之所傳乎!”王氏人倫斯得,冠冕不替,在江左與秦淮共長久,其基業即奠定於“王與馬共天下”的年代。

明帝太寧二年(324年),王敦準備第二次東下,奪取建康。其時“清君側”的口實已不存在,大軍下都,自然有興廢之舉。錢鳳問王敦曰:“事克之日,天子云何?”敦曰:“尚未南郊,何為天子?便盡卿兵勢,唯保護東海王及裴妃而已”。王敦答語突兀,歷代論者及注家似乎都未嘗措意及此,不見有何解釋。我認為“王與馬共天下”既濫觴於西都的司馬越與王衍,王敦眼中但重司馬越、裴妃而輕司馬睿,重司馬越在晉室的統緒而不重司馬睿的地位,所以才作此語。除此以外,我認為此語還具有更為實際的意義,可能涉及興廢問題,值得留意。

如前所敘,司馬睿將帝之時,王敦已有“更議所立”的企圖;王敦初引叛軍入建康時,元帝又有歸位琅邪“以避賢路”之語。王敦擬更立者是誰,史無明文。細味語氣,似乎還不是指王敦本人而是另有物色,不過此時還沒有跡象表明他屬意於誰。

我們知道,王氏兄弟擁司馬睿過江,系由司馬越所表遣,而裴氏出過主意。江左得有東晉局面,不能不感激東海王越與裴妃。晉元帝對他們“深德之”,王氏兄弟自然亦“深德之”。東海王越死,裴妃於大興中渡江,這在江東是一件大事,不能不引起某種政治波瀾。元帝以少子沖為東海王國世子,當即波瀾之一。王敦下都,無視晉明帝的存在而獨以裴妃及東海王沖為念,囑錢鳳盡力保護。王敦入都後,又表示欲廢明帝。這些也是裴妃渡江以後的波瀾。從種種波瀾之中,我推測王敦有廢明帝而代之以東海王沖的意圖。王敦欲廢明帝而代之以東海王沖,這實際上只能是把東晉政權完全轉移到自己手中的一個過渡。王敦如果得立東海王沖,當然也可以廢東海王沖而自立,不過這需要一個過程。

左思有詩:“世胄躡高位,英俊沉下僚。”似乎世家大族都是“公門有公,卿門有卿”吃白飯的主兒。其實,在東晉之初,正是王、謝這樣的大族在國家民族危亡關頭挺身而出,風神秀徹之餘,慨然渡江,身為士先,冒死而進,確實起到了勇於承擔的帶頭作用。這些,對於他們門第的進一步提升,也起到了至為關鍵的作用。

相關評價

這正是南渡後“王與馬共天下”的具體反映。“王與馬共天下”並不像《晉書》卷九九《王敦傳》所說那樣,只是司馬睿過江後王敦、王導一時“同心翼戴”的結果。可以說,過江以前已經具備了“共天下”的許多條件,過江以後始得有天下而相共。

能夠實現南遷,還由於江南士族名士合力消滅了陳敏勢力,為司馬睿掃清了進入建鄴的障礙。陳敏的興敗,南士的向背,其中都有王與馬的活動。

由此可見,王與馬的結合所開啟的江東政局,奠定了東晉一朝政局的基礎,影響是深遠的。至於琅邪王氏能與司馬氏“共天下”而終於不能篡天下,這應當從門閥士族之間彼此牽制和南北民族矛盾這兩方面求得解釋,而不能只從權臣個人忠奸求之。如果門閥士族的狀況及其彼此關係發生了重大變化,南北民族關係出現了重大變化,如果歷史出現了這種情況,司馬氏的天下也不是不能篡取的。不過這是晉宋之際的問題。

史籍記載

晉書

《晉書》卷六五《王導傳》云:琅邪王司馬睿“徒鎮建鄴,吳人不附,居月餘,士庶莫有至者,導患之。會〔王〕敦來朝,導謂之曰:‘琅邪王仁德雖厚,而名論猶輕。兄威風已振,宜有以匡濟者’。會三月上巳,帝親觀禊,乘肩輿,具威儀,導及諸名勝皆騎從。吳人紀瞻、顧榮皆江南之望,竊覘之,見其如此,鹹驚懼,乃相率拜於道左。”據說南士因此應命而至,“吳會風靡,百姓歸心焉。自此以後,漸相崇奉,君臣之禮始定。”《通鑑》據王敦拜揚州的年月,於此條的真實性有懷疑,因而有所刪削,並於《考異》中著其原委。其說確否,姑置不論。但《王導傳》此段敘述另有可疑之處。顧榮等人參預過中朝政治活動,被辟於號稱“多俊異”的東海王越府,又經歷了擁護陳敏和推翻陳敏的整個過程,於晉末形勢、司馬睿出鎮建鄴的背景以及王導偕來的目的,應當是熟知的。何況司馬越以王導佐司馬睿監徐州軍事已逾二年,而徐州下邳居南北要衝,顧榮等人何得於司馬睿、王導南渡時對司馬睿的身分、王導等北士的態度一無所知,必於徘徊半載之後偶於道旁偷視,始定出處?又觀楔之事也有可疑。司馬睿、王導至建鄴,在永嘉元年九月。《晉書·王導傳》言司馬睿在建鄴“居月餘,士庶莫有至者”,下敘“會三月上已帝親觀禊”,此三月無疑為永嘉二年三月。前引尊經閣本《世說新語》汪藻《考異》謂永嘉元年十一月太妃薨,司馬睿欲奔喪而不果,又謂“二年三月,上還琅邪國,四月葬太妃”,然後南還。據此可知,永嘉二年三月上已,司馬睿已在艱中,即令他還未啟程歸國,尚留建鄴,也不可能有“帝親觀禊”之事,因而也不可能有騎從率拜諸情節。所以,這種故事性的描述是不足信的。但是其中所反映的王、馬關係和敦、導地位,以及南士尚存的猜疑心理,應當是近實的。

我們還可以用同樣的理由來解釋另一史料。太興四年(321年)七月,王導拜司空。《晉書》卷三五《裴楷傳》:“既拜,嘆曰:‘裴道期、劉王喬在,吾不得獨登此位。’”案王導拜司空,是晉元帝為防王敦而以戴淵鎮合肥、劉隗鎮淮陰以後八夭的事,拜王導為司空實際上是元帝在處理王、馬關係問題上所採取的一項平衡措施,主要不是對王導特加崇敬。其時王敦構亂將發,王導際遇艱難,處境微妙,說不定有復族之虞。裴道期即裴邵,裴妃之兄,王導在司馬睿平東府的同僚,隨司馬越、王衍出軍死難。劉王喬即劉疇,劉隗從弟,蔡謨每嘆若使劉疇過江,“司徒公之美選也”,見《晉書》卷六九。王導思及裴邵、劉疇,主要當是從人才方面著眼。裴邵人才是否足以與王導同登三事,姑置不論。但是我們可以分析,如果王導與裴邵得以以越府舊誼而又共事睿府,也許東晉初年那種艱難境遇就不至於出現了。王導於此思念裴邵,於嘆借人才之外,或許也是表示對司馬越與裴妃的思念之情。不過這只能算推測之詞,存此備考。

魏書

《魏書》卷九六《司馬睿傳》以及同書卷三三《張濟傳》,均謂江左“主弱臣強”;《十七史商榷》卷四九,謂“晉少貞臣”。這些都是確當之論。其實從西晉後期以來,惠、懷、愍帝都是權臣的掌中物,其時已是“主弱臣強”,且“少貞臣”,不獨江左如此。不過西晉的權臣是宗室強王,士族名士往往要依附於他們才能起作用。東晉則不然,士族名士本人就是權臣,宗室王公也要仰食於士族名士。

“五馬渡江”,除元帝一馬之外,其餘四馬,即彭城、汝南、南頓、西陽諸王,都因不見容於士族權臣而喪生。據《世說新語·讎隙》,元帝用譙王承刺湘州以扼王敦,為王敦弟王廙所殺,多年以後,承妻泣謂子無忌曰:“王敦昔肆酷汝父,假手世將(廙)。吾所以積年不告汝者,王氏門強,汝兄弟尚幼,不欲使此聲著,以避禍耳!”琅邪王氏門強如此,以至宗室不敢道其殺親之仇,這正是強烈地反映了門閥政治的特性。如果說西晉自武帝以來,士族名士是司馬氏皇權(包括強王權力)的裝飾品,那末東晉司馬氏皇權則是門閥政治的裝飾品;西晉尚屬皇權政治,東晉則已演變為門閥政治。東晉皇權既然從屬於門閥政治,皇帝也就只是士族利用的工具而非士族效忠的對象,“貞臣”自然是少而又少了。