人物簡介

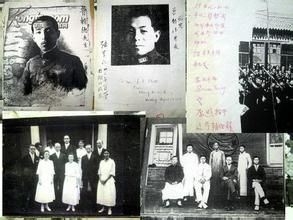

王福時(1911-2011)翻譯家,愛國民主人士,王卓然之子。

1911年11月26日生於遼寧省撫順市順城區河北鄉蓮島灣村。“九三學社”發起人王卓然長子。

幼年時代,王福時曾跟隨瀋陽基督教青年會總幹事美國人普賴德學習英文。從1923年開始,其先後就讀於瀋陽第一師範附屬國小,瀋陽東關報覺寺國中,瀋陽北陵三中。

1928年就讀於南京“曉莊師範”,1929年隨父參加日本京都太平洋國際外交討論會,從日本回來後,考入東北大學農學院。

1931年“九一八事變”爆發,王福時跟隨父親流亡到北平借讀於燕京大學。參加了中共外圍組織“反帝大同盟”,擔任秘密壁報《昨日與今日》主編,並參加學生遊行呼籲抗日。1931-1935年就讀於清華大學社會學系,其間主辦《公理報》,宣傳抗日主張,並隨父親陪同張學良接待英國大文豪蕭伯納。

1936年10月末,美國記者斯諾結束陝北採訪回到北京,王福時成為斯諾家常客。其後來組織人員將採訪稿譯成中文,並在父親王卓然主持的《東方快報》印刷廠僅用三個月時間,一本名為《外國記者西北印象記》的書出版發行了。此書除斯諾的作品外,還包含了其他幾位作者的文章。由於受到國民黨當局的阻撓,此書只能在上海,陝西等地秘密發行了五千冊。一經發行此書就名滿大江南北,斯諾夫人更來信對此大加讚譽。後來王福時作為斯諾夫人的翻譯跟隨到延安,對毛澤東進行了四五個小時的採訪。回到北平後將此次採訪記錄在中共地下刊物《人民之友》上發表,後又在巴黎的《救國時報》上用“王愛華”的筆名以《抗日民主與北方青年》為題刊載。

“抗戰”全面爆發後,王福時全家搬到天津英租界,同年到達武昌與父親會合,參加“東北救亡總會”,在“東總”宣傳負責人於毅夫領導下的機關刊物《反攻》雜誌從事抗日宣傳工作。1938-1939年王福時遵照“東總”的指示,與廖承志,鄧穎超,何香凝等共同參加了支持抗戰的工作。後又與妻子項蘊華下南洋為華北和東北的游擊隊募捐。

1939年王福時到達香港主辦“內外文化供應社”和“東北救亡總會”的秘密刊物《北方通訊》,繼續宣傳抗日。

1942年由於王福時與中共來往頻繁,被國民黨特務監視。為躲避迫害,在《大公報》社長胡政之幫助下以駐外記者身份到達印度。在印度期間仍為戰時的中外文化交流忘我的工作。

"抗戰"勝利後的1946年,王福時到達美國參加由馮玉祥和李德全發起的反內戰組織“和平民主同盟”。1948年受中共駐香港宣傳機構“國新社”委託在美國舊金山印刷發行英文版《遠東通訊》,宣傳中共主張,報導解放戰爭進展。後被舉報非法印刷,特請了律師打官司。《遠東通訊》一直堅持到新中國的成立。王福時從未加入任何黨派,卻始終與中國共產黨風雨同舟。

1950年王福時攜全家回到北京,被任命為國際新聞局出版發行處副處長。1952年國際新聞局改制,王福時轉到中國國際書店,先後擔任出口部和進口部副主任。在其努力之下最終促成了1957年北京國際書刊展。

1979年“文革”後王福時的“右派”得以平反,一直工作到1986年離休。

離休後王福時移居澳大利亞和美國,與子女共享天倫之樂。後於2004年落葉歸根。

2011年7月2日王福時因病離世,享年100歲。