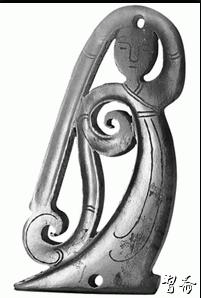

大堡台漢墓出土的墨玉舞人

大堡台漢墓出土的墨玉舞人大葆台2號墓(廣陽王劉建王后墓)出土的玉舞人,是兩漢時盛行的一種人像佩飾,所表現的舞蹈是秦漢時比較盛行的“翹袖折腰”舞。在扁平玉片的兩面刻畫舞人形象,以透雕鏤空技法製成。玉舞人頭部沒有明顯的髮式,五官刻畫也比較簡單,僅用幾條短陰線勾畫出眉眼鼻口,衣裙和雙袖較長並多為曲線現藏於北京大葆台西漢墓博物館。

賞析

大葆台2號墓(廣陽王劉建王后墓)出土的玉舞人,細腰長裙,水袖高舞,大幅度的誇張動作,少乏柔媚,跡近笨拙,然而正是對飛揚流動的瞬間姿態的凝固,單純而簡潔地展現力量、運動和磅礴氣勢。玉舞人及那些動物玉雕,正是以粗線條、粗輪廓的簡化形象,將粗獷、古拙之美,不受束縛、帶有非寫實風格地展示出來。大葆台玉雕是繼殷墟婦好墓玉雕之後,擺脫工藝裝飾性的藝術傑作,它體現了漢代藝術豐滿、樸實、古拙而氣勢非凡的境界。

選材

在大葆台、老山及北京其它地區出土的漢墓中,上乘玉雕多選用新疆和闐玉雕琢,如玉舞人、玉璧、玉帶勾、玉纐等,說明中國采玉的歷史,經過玉工漫長、反覆的篩選,至漢代開始由就地取材的傳統渠道,過渡到有明確審美標準的採集、收購階段,而且和闐玉被確立為眾玉之魁。

意義

北京地區出土的漢玉,多角度地提供了漢代玉雕向新的領域和功能嬗變的證據:一、玉佩組合、串飾重歸簡單;二、葬玉體制已臻完善和規範;三、產生了龍紋璧、象紋璧、玉匣、玉舞人、雙螭紋雞心佩等一系列新品種;四、紋飾間充滿了現實人間的親切氣息。入魏晉,文人載酒放歌,走入林泉,清談老莊玄學,蔑棄儒家的“禮法名教”。南北朝時期,佛學驟然興起,由民間而入朝廷,立為國教。持續了數百年的儒家禮學,遭遇道家玄學和佛教的顛覆性夾擊,迅速失去壟斷地位,強調君臣禮法的用玉體系和重視道德約束的玉佩體系崩潰了。

東漢玉舞人

玉舞人足下有短榫,可能為嵌插的裝飾品。這件玉舞人造型的不同之處在於,一手交結於腰間,長袖自然下垂,體軀呈站立狀,頭上有假髻形髮飾,袖口飾陰線格線紋,陰線較為粗硬平直。這表明了東漢時期舞者的服飾和舞姿可能有所變化。不論如何,從其造型、紋飾、加工手法來看,都下西漢玉舞人佩一等。