流行病學

自從1981年報告首例愛滋病以來,HIV感染也成為世界性公共衛生問題之一。AIDS患者多為同性戀者、吸毒者血友病者,也有因誤用HIV污染的血液、血製品、注射器等橫向傳播,也可通過母乳在母嬰間垂直傳播。患者男性多於女性約為10∶1非洲占有的患者數最多,但在亞洲HIV感染的人數增加最快。

病因

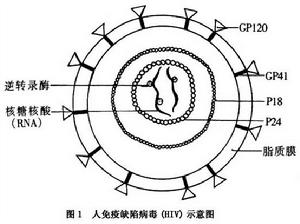

愛滋病是由HIV引起的。通過性交時體液的交換,輸用被HIV污染的血液或其他血製品而引起播散。HIV屬於反轉錄病毒。它有1個由脂質膜組成的外殼。外殼上鑲嵌著2種糖蛋白(GP120和GP41)。外殼內為1個由蛋白質(P18和P24)組成的核。在核心內有2條核糖核酸(RNA)鏈,其上包含著病毒的染色體組和反轉錄酶。

發病機制

獲得性免疫缺陷綜合徵視網膜病變

獲得性免疫缺陷綜合徵視網膜病變HIV只能在宿主的活細胞內複製,HIV包含著遺傳基因,但必須依賴宿主細胞才能產生新的病毒顆粒。病毒的遺傳指令可嵌於核糖核酸染色體組(RNA病毒)或脫氧核糖核酸(DNA)染色體組(DNA病毒)。HIV是RNA病毒,它具有特殊的反轉錄酶,可使這種病毒將它的RNA複製成DNA,複製的DNA與感染的宿主細胞染色體組結合病毒的蛋白與核酸構建為成熟的病毒體,通過芽生的方式被宿主細胞釋放出來,從而完成病毒的複製。在正常狀態下,是由DNA複製RNA的。由於HIV在複製過程中採取了相反的步驟所以稱為反轉錄病毒。

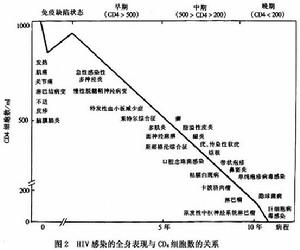

HIV外殼上的糖蛋白GP120與一些人細胞,如CD4 T淋巴細胞,巨噬細胞和神經系統的一些細胞表面的抗原分子(稱為CD4或T4受體)具有特殊的親和力。HIV感染可以損傷或殺死T4輔助性細胞導致T輔助性細胞和T抑制性細胞比例逆轉。正常健康人中,T輔助性細胞和T抑制性細胞的比例為1.0~2.0,但在愛滋病人中,這兩者的比例降為1.0以下。這種T輔助性細胞和T抑制性細胞比例逆轉導致了細胞免疫功能不全從而引起機會性病原體引起的感染和不常見的腫瘤發生。

臨床表現

獲得性免疫缺陷綜合徵視網膜病變

獲得性免疫缺陷綜合徵視網膜病變感染後潛伏期長短不一,短則1年,長則數年甚至10多年(平均4.5年)。全身有持續性發熱盜汗腹瀉、消瘦、淋巴結腫大,TH細胞減少,TH細胞與TS細胞比值倒置。由於細胞免疫功能低下,患者對無害的條件致病微生物呈高度易感性,發生多臟器、多系統感染並伴發惡性腫瘤。

據文獻報導,AIDS有40%~92.3%並發眼部病變,其中眼底損害更為多見。

眼底損害,可發生於HIV感染本身亦可發生於條件致病微生物的繼發感染。

由HIV感染本身所致者主要表現為棉絨狀斑,大多位於眼底後部血管弓附近或視盤周圍的視網膜淺層1個或多個悄然出現,在4~6周內自行消失,繼而在不同部位再發生新病灶。棉絨狀斑為視網膜毛細血管前動脈炎症性阻塞,引起神經纖維層局灶性缺血、缺氧軸漿流阻滯,神經纖維水腫變性而形成。FFA在白斑相應處(包括已消失處)為無灌注區(filling defect)。有時還可見到眼底後極部火焰狀出血及有白色中心的出血斑。黃斑中心凹周圍毛細血管閉塞,亦可導致黃斑水腫滲出,出現沿Henle纖維排列的放射狀微囊樣皺褶和星芒狀斑。

HIV侵犯破壞免疫系統的核心TH細胞,形成不可逆轉的免疫缺陷從而引起各種條件致病微生物(病毒、細菌、真菌、原蟲)感染性眼底疾病如巨細胞病毒性視網膜炎、弓形蟲性視網膜脈絡膜炎、真菌(念珠菌隱球菌等)性脈絡膜視網膜炎鳥型分枝桿菌性脈絡膜視網膜炎等。

巨細胞病毒性視網膜炎(cytomegalovirus retinitis)在AIDS患者中發病率高達12%~46%(此外見於惡性腫瘤及臟器移植後套用免疫抑制藥的患者)。通常見於病程晚期,但也可先於全身其他病變出現之前。開始時,進展緩慢,對中心視力無明顯損害患者往往並無感覺或僅有飛蚊症檢眼鏡下見到周邊眼底或後極部血管弓附近有境界模糊、黃白色散在的顆粒狀或灰白色絮樣混濁逐漸擴大融合。視網膜廣泛性水腫、滲出及火焰狀出血,黃斑星芒狀斑,使眼底呈碎乳酪與番茄醬樣。

弓形蟲視網膜脈絡膜炎(toxoplasmic retinochoroiditis)是因弓體原蟲經後短睫狀動脈進入脈絡膜視網膜或自腦脊液而到達視盤附近。眼底表現與一般後天性弓形蟲性脈絡膜視網膜炎相同。但炎症反應急劇,常因房水、玻璃體混濁而不能滿意透見眼底。

併發症:

AIDS患者常可伴有眼瞼角膜或葡萄膜的帶狀皰疹病毒感染;單純皰疹病毒性角膜炎;細菌性角膜潰瘍;眼瞼結膜、淚腺的Kaposi肉瘤;眶內Burkitt淋巴瘤、繼發性青光眼、鞏膜炎、眼內外肌麻痹等。

診斷

臨床上主要根據病史、高危人群、全身多系統症狀和體徵反覆性多種或1種條件性致病微生物感染結合罕見的Kaposi肉瘤、肺囊蟲肺炎等,可做出AIDS的擬診。

檢查

獲得性免疫缺陷綜合徵視網膜病變

獲得性免疫缺陷綜合徵視網膜病變實驗室檢查:

實驗室免疫學檢查對確定診斷極為重要包括末梢血淋巴細胞絕對值、TH和TS細胞值及其比值;HIV分離,檢測HIV抗原及核酸或反轉錄酶。

其它輔助檢查:

並發巨細胞病毒性視網膜炎時FFA檢查視網膜有大片無灌注區,動、靜脈管壁均有大量滲漏。病變繼續加劇則視盤充血水腫,視網膜滲出性脫離,視力完全喪失。

治療

無有效治療方法,重在預防。

AIDS巨細胞病毒感染引起巨細胞視網膜炎者,可用丙氧鳥苷(ganciclovir)250~500mg加入生理鹽水500ml中靜脈緩緩滴注,1次/d連續10~14天后,改250~500mg,2次/d內服,持續數月乃至數年。急性期亦可以丙氧鳥苷200µg玻璃體內注射。能延長患者生命及緩解視網膜炎症。此外,膦甲酸(foscarnet)、cidofovir亦可使用。但無論何種藥物均不能殺滅病毒。

預防

AIDS目前尚無有效治療,因此重在預防。禁止不正當性行為是預防本病的關鍵。獻血或提供器官移植(包括角膜)者應做抗體試驗。嚴格保證血液及血製品不受污染。套用一次性注射器,使用經雙氧水或75%酒精消毒後的眼壓計房角鏡、接觸鏡等,以防止醫源性感染。

併發症

AIDS患者常可伴有眼瞼、角膜或葡萄膜的帶狀皰疹病毒感染;單純皰疹病毒性角膜炎;細菌性角膜潰瘍;眼瞼、結膜、淚腺的Kaposi肉瘤;眶內Burkitt淋巴瘤、繼發性青光眼、鞏膜炎、眼內外肌麻痹等。

飲食

(1)處方:新鮮香櫞2隻、麥芽糖60克。

用法:新鮮香櫞切片入碗,加麥芽糟,加蓋隔水藏至香櫞化水.待冷後成香櫞糖漿。每日2次,每次1湯匙,開水沖服。

(2)處方;天冬15克,麥冬15克,粳米120克,冰糖適量。

用法,粳米洗淨.加天冬、麥冬所煎之水,煮成二冬粥。加冰糖適量,每日2次,每次1小碗。

以上資料僅供參考,詳情請諮詢醫生