填補空白

填補南越國早期歷史空白

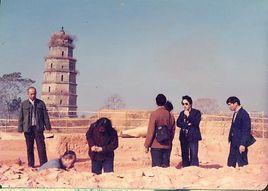

2012年3月24日,中國南方區域考古高峰論壇暨五華獅雄山秦漢遺址研討會在廣東省五華縣華城鎮獅雄山秦漢建築遺址舉行。來自湖南、江西、福建、廣西、海南、雲南、貴州、四川、重慶、廣東等10省(區、市)考古研究所所長,對獅雄山秦漢建築遺址進行了考察、探討。

出土文物

出土文物 定(楬)之印

定(楬)之印記者隨這些專家在獅雄山秦漢遺址中了解到,該遺址發現於1982年的文物普查工作中,1984~1990年,廣東省文物考古研究所曾先後4次對該遺址進行過調查和發掘工作,並初步將其定為南越國時期的宮殿建築遺址。2011年1~12月,為明確獅雄山遺址的年代、布局、結構和性質,進一步加大廣東省首批大遺址保護的力度,為遺址公園的科學規劃提供充分依據,經國家文物局批准,廣東省文物考古研究所對獅雄山遺址進行了第五次調查、勘探和試掘,取得了新的重要發現。

獅雄山遺址出土的秦漢時期遺物十分豐富,包括建築材料、陶器、石器、鐵器以及其他物品。建築材料是秦漢時期遺存中出土最多的遺物,以板瓦、筒瓦為最,瓦當居次,磚類最少。板瓦、筒瓦外面均飾繩紋,內面以凸麻點紋為主,其次為素麵,亦有少數在麻點紋中拍印文字、符號;瓦當紋飾主要為渦樹紋,渦點紋等其它紋飾暫未見有完整標本;鋪地磚僅發現1塊,素麵,磚體兩面扎有成排圓孔。

陶器包括瓮、罐、壺、瓿、盆、盅、釜、熏爐、缽、器蓋、盒、三足小盒、紡輪、網墜、權、丸等。陶質可分為泥質和夾粗砂兩系,以泥質陶為主,夾砂陶僅限於釜等少數器物,且泥質陶多數含有細沙。生活用品以輪制為主,少數為手制輪修,器物的耳、足多為捏製成型後加於器身。在裝飾方面,主要以印文、弦紋和刻劃紋為主:印文中方格紋極為普遍,其次為幾何戳印紋,繩紋僅見於釜的下腹部和底部;刻劃紋中水波紋最為常見,此外還見有篦點紋、鋸齒紋等。

石器主要有石鑿、石錛、石刀、石矛、磨盤、磨棒等,均為打制和磨製成器。鐵器僅見鐵釜1件,但殘損較甚,難辨器形。

其他物品還包括封泥、鐵礦石、碳化植物標本等。部分封泥上印有“定(楬)之印”、“定(楬)丞印”等文字,這些文字,可與上世紀八十年代本遺址所出瓦當上的“定”字相對應,說明了這批封泥的歸屬。另外,從封泥文字的文例判斷,這幾目封泥上的文字很可能印自縣級職官的印章,也從側面說明了獅雄山遺址的性質。其他封泥雖無文字,但多有捆綁及所附器物的痕跡。嶺南地區的封泥以往僅在廣東廣州南越王墓、南越王宮署和廣西貴縣羅泊灣M2等地點出土,數量較少,獅雄山遺址出土的封泥為嶺南地區的封泥研究提供了新的材料。

獅雄山遺址並不僅僅是長樂台,而有可能是古代陀城的遺址。

由於取得了突破性的進展,獅雄山遺蹟被列入2011年度全國十大考古新發現的候選名單。

挖出故城

梅州五華獅雄山挖出“趙佗故城”,專家稱是南越國前期城址,也有可能就是考古界尋找多年的“佗城”。

中國社科院考古研究所所長王巍以及重慶、湖南、福建、廣西、貴州、湖北等十餘省(區、市)的文物考古研究所所長組成考察團,來到廣東五華縣獅雄山遺址考察。

經過一年多的努力,這裡,一座規模宏大的南越國前期城址逐漸浮出水面,重見天日。見多識廣的考古學家們發現:這座城址獨一無二!

據介紹,獅雄山遺址正衝刺2011 年全國十大考古新發現。

兩次考古,發現秦漢城址獅雄山遺址,位於梅州五華縣華城鎮塔崗村西南。獅雄山地處華城盆地東南部,是一座由南、北兩個山崗組成的馬鞍形獨立山丘,北崗相對高度約58 米,南崗相對高度約45 米,遺址主要分布在地勢相對較低的南崗之上。

1982 年, 廣東省文物管理部門展開了全省範圍的文物普查工作, 在華城鎮普查時,在獅雄山上發現了漢代建築遺址。1984年~1990 年,經國家文物局批准,廣東省文物考古研究所曾聯合五華縣博物館先後4次對該遺址進行調查、發掘,並將該遺址推測為南越王趙佗所築“長樂台”遺址。

2011 年1 月~12 月, 廣東省文物考古研究所對獅雄山遺址進行了調查、勘探和試掘。專家稱:此次考古的一大重要發現,就是這裡不是“長樂台”,而是一座宏大的秦漢時期與南越國密切相關的城址!

引人猜測:是否“佗城”?趙佗開國前的“佗城”究竟在哪裡? 考古學家苦苦找尋了幾十年。有人以為在龍川,因為趙佗曾任龍川縣令。結果,到目前為止,挖出來的東西最早只能到唐代。獅雄山城址的發現,讓人們猜測:這裡,難道就是傳說中的“佗城”?

年代明確

值得慶幸的是:獅雄山遺址的年代得到了充分的確認。專家推斷,獅雄山遺址始建於戰國末期(秦代)。廣東省文物考古研究所研究員卜工介紹,之前在廣州發現的羅岡秦墓,裡面出土的陶製器皿,和獅雄山遺址出土的部分陶器相同;而羅岡秦墓里,還出土了一把銅戈,銅戈上面刻有“(秦始皇)十四年”字樣。由此可以推斷獅雄山遺址的年代。

此外,此次考古出土了18 枚極為珍貴的封泥。24 日下午,卜工給大家展示了這些封泥。部分封泥上印有“定楬之印”、“定楬丞印”等文字。卜工以此和秦及西漢的封泥文字以及東漢成書的《說文解字》里的“曷”進行了對比,也得出了與秦封泥相似的結論。

城址明確

考古專家發現,這裡不是“長樂台”,而是大規模建築群,甚至是城址。

此次考古發現了大量秦漢時期遺蹟,主要分布於獅雄山南崗經人工修整的四級平台上。專家介紹,此次考古發現的秦漢時期遺蹟包括: 壕溝1 條, 建築基址5座,排水溝3 條,陶窯1 座,水井1 座,灰坑21 座,灰溝10 條。

已探明壕溝殘長約330 米,距台地邊緣3 米~8 米。根據地層及出土遺物分析,壕溝下部堆積的年代為戰國末期(秦代)至西漢早期。壕溝自北、東、南三面包圍第三、四級台地,經鞍部和南崗南側的自然沖溝連至山下的古高坑水和五華河,將人工壕溝與天然河道有機聯繫起來。專家認為,這是一個“規模宏大的防禦系統”。

北區的秦漢建築基址主要包括四座建築基址:一號建築基址位於獅雄山第四級台地的中北部,該建築基址呈東西向長方形,東西長40 米,南北殘寬13~ 15 米。

二號建築基址位於獅雄山南崗第四級台地南端, 平面呈東西向長方形, 東西長11.5 米,南北殘寬3.5 米。從其平面分布及結合已知考古發掘質料分析,該基址可能為第四級台地南端建築的殘餘夯土。三號建築基址位於第四級台地東北角,東西長15 米,南北長16 米,在其平面上發現柱洞13 個,呈圓形分布。結合已知材料分析,此基址可能為角樓、望樓一類建築的基礎部分。四號建築基址位於第三級台地的西側,該建築基址的西北側發現了陶窯和窯前堆積坑,東側發現了鐵礦石、礦渣、紅燒土、封泥、殘鐵器等遺物的大型灰坑,這裡很可能是手工業作坊區。

初步估計, 整個城址面積達34000 平方米。

考古人員介紹,整體來看,獅雄山遺址規模與嶺南地區乃至湘、贛地區已知的秦、西漢早期城址相當。可以認為,獅雄山遺址是一座由壕溝和建築遺蹟共同構建的城址,是嶺南城址的新類型。

記者在現場發現, 城址建立在多層平台之上。卜工介紹,“新類型”體現在它建立在經人工修整的四級平台上,而其他城址,都是建立在平坦且開闊的地理地貌之上。

獅雄山遺址為何如此構築? 非常值得研究。

卜工說, 這裡是否就是傳說中的“佗城”, 尚不能下明確結論。獅雄山遺址考古,觸摸到了南越國建立以前趙佗經營龍川的重要歷史線索,則是毫無疑問的。因此,稱為“趙佗故城”也無可厚非。

卜工說,遺址出土了大量的瓦片,但非常奇怪的是:僅僅發現了一塊鋪地磚,而且是殘片。卜工說:這是否能夠說明,當時這裡是“倉城”,就是存放軍用等物資的地方? 後來,南越國興起以後,其性質發生了變化?福建考古研究所所長樓建龍也提出, 這裡有龐大的防禦壕溝,卻沒有發現其他軍事用具,這是否說明其性質早期是軍事,後期則改為居住?由於其特殊的構築模式, 此前中國社科院考古所研究員楊鴻勛認為獅雄山遺址先是軍事要地,而後是政治、經濟、文化中心。

專家評價:

遺址太稀有太珍貴

著名考古學家麥英豪: 考古界上上下下找遍了沒找著, 在五華獅雄山找到了,這個遺址太稀有、太珍貴。(據媒體報導)湖南省考古所所長郭偉民: 獅雄山遺址確實是很重要的考古發現! 這裡,應該就是一個秦漢時期縣城的所在。通過它,能夠反映從楚到秦再到漢的縣治的變遷。這是很重要的學術問題。中國大一統帝國的形成,就需要這些極其重要的考古學證據。這比鹹陽挖出宮殿遺址還重要,因為大家都知道, 當時國家的中心就在那裡。

而在很偏僻的地方找出中國帝國大一統形成的考古學證據, 這是極其重要的。