基本解釋

爨

基本字義

●爨

cuàn ㄘㄨㄢˋ

◎本意為燒火做飯:分~ |分居異爨。

◎灶:“客傳蕭寒爨不煙。”

◎中國宋雜劇、金院本中某些簡短表演的名稱:《講百花爨》。《文房四寶爨》。

◎ 演戲:“夫優伶爨演,實始有唐《目連救母》之起。”

◎ 姓。

詳細字義

爨cuàn

〈動〉

(1) 燒火做飯

爨,炊也。——《廣雅》

爨

爨取其進火謂之爨,取其氣上謂之炊。——《說文系傳》

許子以釜甑爨,以鐵耕乎?——《孟子·滕文公上》

顏回索米,得而爨之。——《呂氏春秋通詮·審分覽·任數》

(2) 又如:爨人(爨夫。廚師);爨室(廚房);爨婦(執炊的女人)

(3) 燒;燒煮 [burn]

常若微雷響,以草爨之,則煙騰火發。——《水經注》

詞性變化

爨cuàn

〈名〉

(1) 爐灶。一種土、陶製的廚房爐子、灶

翻憐爨下勞薪。——張炎《風人松》

(2) 又如:爨下(灶下);爨火灶膛里的火;爨煙(應該是炊煙 吹煙)

爨cuàn

〈地名、姓氏〉

古烏蠻、白蠻大姓,又是古地域名。魏晉南北朝時由今雲南東部地區統治集團漢族爨氏大姓演變而成。晉宋至隋唐時爨氏分為東西兩部(均在雲南東部),大抵以曲靖至建水為界。東部以烏蠻為主,西部以白蠻為主。元代一般以烏蠻為黑爨以白蠻為白爨。明以後爨則專指“羅羅”。西爨地區的白蠻,是在長期歷史發展過程中,以滇僰、叟、爨為主體而不斷融合其它各族(主要是遷入這個地區的漢族)人民而形成的一個接受漢族文化較多的民族集團。當時住在洱海地區的“河蠻”及其附近的“松外蠻”,雖都是“白蠻”的一部分還不在爨氏統治的範圍內。 東爨的烏蠻,主要居住著“昆明”人的許多部落。號稱“昆明十四姓”、“烏蠻七部落”。主要有“阿竽路”(今東川)、“阿猛”(今昭通)、“夔山”(今大關、鎮雄)、“盧鹿”(今宣威及貴州水城西)、“磨彌劍(今宣威、曲靖)“暴蠻”(今貴州興義、普安)以及四川涼山地區的“勿鄧”。 到了唐宋時期,雲南腹地的白蠻和烏蠻,通過異源同流和同源異流的不同途徑,逐步形成今白族和彝語支的彝、納西、哈尼等族。

漢語字典

[①][cuàn]

亦作“熶1”。亦作“?1”。

(1)燒火煮飯。

(2)指燒火做飯的人。

(3)泛指燒煮。

(4)焚燒。

(5)灶。

(6)戲曲名詞。宋雜劇、金院本中某些簡短表演的名稱。舊時亦以爨或爨弄指演劇。

(7)古星名。即今之水星。參見“爨星”。

(8)我國古族群名和古地名。三國、晉、南北朝時期由南中占統治地位的建寧(當今雲南省曲靖地區)漢族大姓爨氏集團演變而來。分成東爨、西爨兩部。均在今雲南省東部。唐代東爨為烏蠻,西爨為白蠻。元代稱烏蠻為黑爨,白蠻為白爨。明以後,爨專指羅羅。

(9)姓。戰國時有爨襄。見《戰國策·魏策一》。

音韻參考

[廣 韻]:七亂切,去29換,cuàn,山合一去桓清。

[平水韻]:去聲十五翰。

字源字形

字源演變

爨

爨字形對比

爨

爨方言集匯

◎粵語:cyun3

◎客家話:[寶安腔] con3 [沙頭角腔] cion2

◎當代的關中方言中,多用來形容與炒、烘焙有關的食物香味,“這(烘焙過的)辣椒爨得很”。“爨香爨香”。齊己《寄山中叟》詩:“紫蕨紅粳午爨香”,韋莊《西塞山作》詩:“爨動曉煙烹紫蕨”。這些與關中方言表述做飯的香味的意思相合。

English

oven, cooking stove; cook

常見詞語

爨炊 爨桐 爨琴 爨人 爨下 爨火 爨薪 爨演 爨室 爨煙

爨鼎 爨僰 爨婦 爨本 爨犀 爨夫 爨星 爨桂 爨鑊 爨蠟

爨弄 爨灶 爨婢 爨濯 爨饋析骸以爨 爨滌 爨炙 負薪執爨

古籍解釋

康熙字典

〔古文〕《廣韻》七亂切《集韻》《韻會》《正韻》取亂切,音。《說文》齊謂之炊爨。象持甑,冂為灶口,廾推林內火。《玉篇》灶也。《詩·小雅》執爨踖踖。《傳》爨,饔爨,稟爨也。《疏》饔爨以煑肉,廩爨以炊米。《周禮·天官·亨人》職外內饔之爨亨煑。《注》爨,今之灶。主於其灶煑物。《儀禮·士昏禮》大羹湆在爨。《注》爨,火上。

又姓。《華陽國志》昌寧大姓有爨習。《蜀志》建寧大姓。蜀錄有交州刺史爨深。

又《集韻》或作熶。詳熶字注。

又取絹切,音縓。炊也。

又七丸切,音攛。義同。《周禮·夏官·挈壷氏》及冬,則以火爨鼎水,而沸之而沃之。《注》以火炊水。◎按周禮,詩傳,釋文,爨俱音七弦切,釋經傳爨字之義,大約動音為平聲,靜音為去聲。然左傳宣十五年傳:析骸以爨。註:爨,炊也。及孟子,以甑爨。似皆宜讀平聲。乃孟子無釋文。左傳,釋文,亦音七亂反。則平去又未嘗拘也。

爨字由來

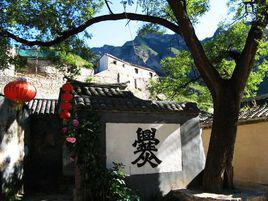

爨底下大石頭

爨底下大石頭爨底下村,位於門頭溝齋堂鎮以西的小北溝內,109國道路北6公里處,2006年被國務院定為全國重點文物保護單位。由於“爨”字筆畫太多,書寫不便,現通常改寫為“川”字,但國務院立的大碑上卻刻著“爨底下村古建築群”,仍以“爨”字為準。門頭溝地方志辦公室出版的《川底下村志》,對“爨”字的由來作了如下解釋:

其一,是根據姓氏而來。魏晉南北朝時,統治雲南東部地區的為漢族大姓爨氏家族,晉宋至隋唐時,爨氏分成了東西兩部分,元代分為黑爨和白爨,明代以後,爨專指羅羅。爨姓出過書法家,名叫爨道慶,為南朝宋人,留有“爨龍顏碑”,另一個姓爨的是晉故振威將軍建寧太守爨寶子,以爨寶子碑著名。

水系景觀

水系景觀其二,是源於軍事。川底下村有個地名叫“爨頭”,在村上邊,明代這裡是“爨里安口”,村名“爨底下” 因明代軍事隘口而得,爨、川諧音,後人去繁從簡變為“川底下”。此處地勢險要,從北京到河北懷來的古道從這裡通過,因此就形成了險關隘口,遼代時名為“南暗口”,由“山後八軍”中的青白軍駐守,遼代時期,宋朝與金國聯合攻遼,在攻打燕京(今北京)時,金國大將粘罕率兵從礬山小盆地出發,翻越黃草梁,從南暗口出奇兵,走西山大道,迅速攻到了燕京城下,一舉攻克燕京,成為古代有名的戰例。明代時,在此設立爨里安口,派兵戍守。因此村位於爨里安口之下方,故名為 “爨底下”

爨龍顏碑

《爨龍顏碑》

《爨龍顏碑》在陸良彩色沙林西面約二三公里的薛官堡斗閣寺大殿內,聳立著一塊古碑,這就是全國著名的“二爨”之一的爨龍顏碑。它的全稱為“宋故龍驤將軍護鎮蠻校尉寧州刺史鄧都縣侯爨使君之碑”。南朝劉宋孝武帝大明二年(公元458年)立。此碑是寧州刺史爨龍顏的墓碑,又稱大爨碑,與爨寶子碑相比,此碑較大,字數亦多,碑高3.38米,寬1.46米。正面碑文24行,904字,背面題名三段,共313字。碑額呈半圓形,上部浮雕青龍、白虎、朱雀、玄武,下部正中穿孔,左右刻日、月,日中刻踆烏(三足鳥);月中有蟾蜍。中題“宋故龍驤將軍護鎮蠻校尉寧州刺史邛都縣侯爨使君之碑”。

此碑在清道光六年,為金石家阮元出任雲貴總督時,訪求名碑於陸良貞元堡發現,命知州張浩建亭保護,並題跋。

爨龍顏為當時雄踞雲南東北部爨氏首領,世襲本地官職。碑文追傷痛爨氏淵源及本人的生平事跡,可補正史之不足。碑文為爨道慶所作。

《爨龍顏碑》、《爨寶子碑》“二爨”是兩塊雲南“南碑瑰寶”。《爨龍顏碑》立於南朝宋大明二年,比《爨寶子碑》晚五十三年,可以說這兩塊碑是同時代的作品。《爨龍顏碑》,碑文書法字型介於隸楷之間,書法風格獨特,被稱為“爨體”。碑文古雅,結體茂密,雖為楷書,卻饒有隸意,筆力遒勁,意態奇逸,結體多變,是隸書至楷書過渡的典型。

xbs

xbs書家對它多有推崇。范壽銘:《爨龍顏碑跋》說:“魏晉以還,此兩碑為書家之鼻祖。”康有為對此碑推崇備至,說此碑“與靈廟碑同體,渾金璞玉,皆師元常(鍾繇)實承中朗之正統。”他在《碑品》中將爨龍顏列為“神品第一”,贊其“下畫如昆刀刻玉,但見渾美;布勢如精工畫人,各有意棄,當為隸楷極。”由於書法精美,常有千里之外覓拓本學書者,道光年間曾有人為詩紀其事:“吾家小阮好作字,虎臥跳有深嗜。 遠來萬里求此碑,桂阮頗詳王未備。千錢買寄汝一觀,朴散風神同北魏。”

爨寶子碑

爨寶子碑

爨寶子碑全稱為“晉故振威將軍建寧太守爨府君墓”碑。乾隆戊戌(公元1778年)出土於曲靖縣城南70里的楊旗田(今麒麟區越州鎮)。鹹豐二年(1852)移置曲靖城內,存於曲靖一中爨園內爨碑亭。碑首為半橢圓,整碑呈長方形,高1.83米,寬0.68米,厚0.21米。碑額題銜5行,每行3字;碑文13行,每行7—30字;碑下端列職官題名13行,每行4字。全碑共400字。除題名末行最下一個字殘缺外,其餘均基本上完整清晰可見。碑左下方刻有鹹豐二年七月曲靖知府鄧爾恆的跋,記錄碑的出土及移置經過。

滇人袁嘉穀曾為碑亭撰書一聯“奉東晉大亨,寶子增輝三百字。稱南滇小爨,石碑永壽二千年。”這裡的“三百”、“二千”,是為了語言對仗,取其約數。實際上立碑至今,已有1600年歷史,碑文共有388字。大亨是晉安帝壬寅年(公元402年)改的年號,次年又改稱元興,至乙已(公元405年)又改號義熙。雲南遠在邊陲,不知內地年號的更迭,故仍沿用。

【爨鄉曲靖】

曲靖爨文化

中國近代書法藝術理論大師康有為先生的《廣藝舟雙揖》中,赫赫然寫著:“二爨出於滇蠻……然其高美,已冠古今。”“二爨”是書壇上對兩塊名碑《爨寶子碑》和《爨龍顏碑》的習稱,康先生用“高”(境界高遠)“美”(藝術佳妙)、“冠古今”來讚美它,確是恰如其分。實在說,凡知中華民族書法藝術常識一二者,恐無人不知這兩塊名碑在書藝史上的顯赫地位。

二爨碑又稱大、小爨碑,大爨碑即《爨龍顏碑》,小爨碑即《爨寶子碑》。《爨寶子碑》立於東晉義熙元年即元亨四年(公元405年),《爨龍顏碑》立於南北朝劉宋大明二年(公元458年)。之所以分大小,是因為形制有差別,《爨龍顏碑》高3.38米,寬1.46米,字有927個,墓主龍顏享年6l歲;《爨寶子碑》僅高1.85米,寬0.7l米,字有403個,墓主寶子享年僅23歲。然而兩碑並譽書壇,俱為神品,則是無大小前後之分的。

爨碑所載述的爨氏,是漢末到中唐數百年間雲南的統治者,治所曲靖,世領太守,擁兵自重,因遠離中央王朝,實際是割據一方的雲南王。到劉宋初朝,內部鬥爭,分裂為東西二爨,東爨以烏蠻即彝族先民為主,西爨以白蠻即白族及傣、壯、納西等民族先民為主,隨著時光的推移,爨由“南中大姓”漸漸變為各部族的名號,二爨碑是為爨氏統治鼎盛時期兩位統治者建立的墓碑。

小爨碑在雲南省曲靖市麒麟區的曲靖一中校園內,1937年由景仰它的人們建蓋了一座“爨碑亭”以保護它。清末狀元袁嘉穀曾撰一聯懸於亭上曰:

奉東晉大亨,瑰寶增輝三百字;

稱南滇小爨,石碑永壽二千年。

小爨碑的書體是由隸書到楷書的過渡,但又饒有篆、隸、行、草、楷書諸體一爐的意趣。中華書體,從來是沿著由繁到簡便於書寫的方向發展的,東漢時以隸為主,但已向行、草、楷書演變,到了東晉這個書藝大放奇輝異彩的鼎新盛世,書法家們筆底奮揚著創造革新的精神,出現了王羲之父子這樣劃時代的大書法家,行、草、楷三體書藝已臻成熟。但在西南與北方,因遠離江南東晉統治中心,流行的楷體尚未傳播開來,加以立碑刻石,向來講究字型典麗端莊,於是就通用二爨碑這種似隸非隸、似楷非楷的書體,又因二爨碑墓主都是一方霸主,寫碑刻碑的人自然是那時的高手。

小爨碑全稱“晉故振威將軍建寧太守爨府君之墓”,其文辭古雅,意韻鏗鏘,文體別致,事跡少而銘文多,頗饒六朝文體的氣韻。其字結體古樸,每多篆隸遺姿,筆法內剛外柔,方拙中帶勁巧,融參差錯落於端嚴整傷之中,康有為稱它“樸厚古茂,奇姿百出”;李根源道其“下筆剛健如鐵,姿媚如神女”,又有稱其“筆力雄強,體勢飛揚”,“下筆如長槍大戟,直往直來,沉著痛快”。

從藝術的角度看,小爨碑在用筆、結體、章法上都是神來之筆。它的點畫特徵在筆力扛鼎,節奏鮮明,方筆中鋒為主,兼用圓筆側鋒,同一點畫,因字而殊,奇正互變,各具情彩。如“晉”、“庭”等字兩頭上翹的長橫,起筆左上逆入成尖角後,即右下頓筆,迅速提起轉正鋒芒右行,至末端頓筆提起右挑,暗收回鋒。而“全”、“長”等字的橫畫,逆入後向下頓筆,迅即提筆轉鋒行筆,收筆處頓筆,再回鋒收筆。如此同為一兩端上翹的橫畫,卻變化多姿,華彩豐瞻。其他如豎、鉤、折、撇、捺、點、挑等,無不於工嚴中求奇變,有“大珠小珠落玉盤”的美感。其結體突破隸字方扁大小相近的格局,部分以方形結體,大多奇巧異常,不可以後來楷書的法規度量。如字形尤好奇險,大小不以筆畫多少而定,“芳”字筆畫少,“墓”字筆畫多,而“芳”LL“墓”大,“維”字筆畫多,“同”字筆畫少,而“維”比“同”小。“顯”、“遵”、“數”、“邈”足有“與”字四倍之大。“邦”字形短,“至”字形長,“位”、“湖”字形方扁。種種奇巧之變,令人目不暇接。其章法和布局不同凡響,方圓正側,大小歌正,一任縱橫揮灑,橫行豎列“橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同”,眾妙畢集相映成趣,令人賞心悅目、拍案叫絕,因此,享譽海內,臨習者如雲。

大爨碑全名“宋故龍驤將軍護鎮蠻校尉寧州刺史鄧都縣侯爨使君之碑”。除正文之外,碑陰還有很多題名,是研究雲南地方史,尤其是研究爨氏家族史的重要文物。原碑在雲南省曲靖市陸良縣東南20里的貞元堡,早在元人李京的《雲南志略》中就有述及,明代正德《雲南通志》也有記載。清代道光時,雲貴總督阮元在荒蕪處發現了它,後由知州邱均恩建亭保護,現仍存貞元堡國小內。

大爨碑自出土以來,備受書法界推崇,清道光時阮福贊道:“……可嘆劉末、蕭齊八十年間,宇內競無片石。偉哉此碑,遠立邊裔,至今巋然。”清人范壽銘列舉南北朝諸名碑與大爨相比,認為“是碑尤五刻中之最雋者……蓋由分人隸之始,開六朝唐宋無數法門。晉以還,此兩碑(大爨碑與嵩高靈廟碑)實書家之鼻祖矣。”讚賞此碑最盛的莫過於康有為,他稱其“當為隸楷極則”、“古今楷法第一”,列為中國書法“神品第一”,幾乎達到至高無上的境地,甚至將其與古聖賢相比:“爨龍顏若軒轅古聖,端冕垂裳”,作詩抒情云:

鐵石縱橫體勢奇,

相斯筆法孰傳之?

漢經以後音塵絕,

惟有龍顏第一碑。

大爨碑體制與小爨碑相類,同為隸楷兼工的書體,但又別有一番氣象。其書意雄偉強勁,筆力千鈞,氣勢宏闊,意境博大深遠,筆致參差,如刀砍斧鑿,方筆圓筆兼用,剛猛柔韌相濟,實為碑體極致。就方筆而言,比64年後的碑中精品“張猛龍碑”渾厚大方,氣度雄渾;就圓筆而言,比53年後的名碑“鄭文公碑”凝重沉著,挺拔勁利,已達雄秀剛柔相融互化的神境。

二爨碑名重千古,遠播內外,歷代書家對其崇拜有加,產生了許多趣聞鐵事。如清未有位詩人前來拜讀二碑,寫詩感懷道:“法書二爨足珍奇,朴茂蕭疏世幾知,邂逅偏適嘉客至,挑燈逆旅對讀碑”。抗戰期間,有位專習二爨碑長達30年的書法家盧蔚乾,專程赴曲靖觀賞小器碑以了夙願,可是小爨碑亭內駐有軍人,只得隔窗窺看。他口占一絕云:“尋碑萬里曲州來,憫悵碑亭鎖未開,窗外共君窺寶子,綠蔭檐下幾徘徊。”第二天,他又趕去陸良訪“大爨”,幸而得見原碑,欣喜若狂,立筆題詩道:“攀車冒雨訪龍顏,路人貞元黝室間,感爾殷勤伴摩撫,夕陽西下泛舟還。”

爨鄉古樂是一種獨具地方民族特色的樂種。洞經音樂則是雲南特定歷史,特定社會的文化產物。相傳明朝洪武十四年,明軍三十萬在曲靖白石江一仗消滅了元梁王,取得了“一仗定雲南”的勝利,後來大部分征南將士留在雲南實行“戊兵屯田”,隨之即把“江南樂府”及宮廷舞曲帶到雲南,並逐漸與地方的民族民間歌曲融為一體。到了明朝萬曆年間(公元1579年),隨著佛教的盛行,人們世界觀、人生觀的改變和生活習俗的要求,始將《文昌大洞仙經》的經文作為唱詞而填入部分曲調中,故稱“洞經”,迄今已有約五百年的歷史了。從這個意義上講,洞經音樂實際上是爨鄉古樂的一個組成部分,而爨鄉古樂則又是爨文化的一個重要內容。有人說洞經音樂是什麼“道教屬性”的或“外儒內道的宗教組織”,這是完全不對的,是既不符合歷史事實也不符合現實情況的一種訛誤。

那么爨文化是什麼呢?就其歷史來講,爨文化就是中國歷史自東晉(公元317年)經南北朝至唐天寶七年(公元749年)這四百多年間爨氏統治雲南(包括今貴州,四川的部分縣市)時所造就的歷史文明,其中除了散存於殘篇斷簡中的飲食文化,服飾文化、習俗、典禮、醫藥、建築和流傳在民間的詩歌、曲藝外,最具特色、又看得見、聽得到的恐怕就是二爨碑和爨鄉古樂了。其歷史淵源上可追溯到“羌奴賦高山之句”的秦漢時期和“阿盍詠 夷立之章”的唐中葉時期,其中可數可點的有玉琵琶,龍詠箏、菩薩蠻、打棗竽、石榴花、元鳥行、爨棘童歌、刺繡、小姑夜話等等。

在爨氏統治的四百餘年間,由於中原王朝長期處於封建割據的戰亂中,對雲南基本上失去了控制,爨氏即乘之採取“奉中原王朝為正朔”,實則形成“開門諸侯,閉門天子”的閉關鎖國局面,所以雲南社會相對穩定,經濟也較為發展,出現了“山嶽吐精”,“物物所得”,“邑落相望,牛馬成群”的繁榮景象,內地漢民為逃避戰亂遂不斷遷入雲南,從而促進了爨地區經濟文化的向前發展,同時爨文化也就在中原文化的薰陶和融入後而“獨步南疆,卓爾不群”,成為了獨具雲南特色的一份寶貴文化和精神財富。