基本概述

灰堆坡遺址位置

灰堆坡遺址位置灰堆坡遺址目前保護較好,1982年5月29日,高陵縣人民政府將其公布為第一批重點文物保護單位。2005年7月,高陵縣文化館對該遺址樹立了標誌碑和說明碑。

文化起源

灰堆坡遺址

灰堆坡遺址灰堆坡文化是黃河中游地區重要的新石器時代文化。仰韶文化1921年在河南省三門峽市澠池縣仰韶村被發現,所以被稱為仰韶文化,它的持續時間大約在公元前5000年至3000年。它的分布在整個黃河中游從今天的甘肅省到河南省之間。今天在中國已發現上千處仰韶文化的遺址,其中以河南省和陝西省為最多,是仰韶文化的中心。

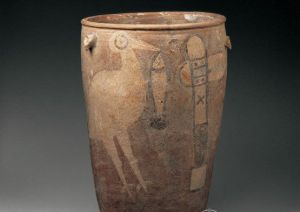

灰堆坡文化是距今約5000~7000年中國新石器時代的一種文化。1921年首次在河南省三門峽市澠池縣仰韶村發現。主要分布於黃河中下游一帶,以河南西部、陝西渭河流域和山西西南的狹長地帶為中心,東至河北中部,南達漢水中上游,西及甘肅洮河流域,北抵內蒙古河套地區。已發掘出近百處文化遺址,出土文物均反映出較同一的文化特徵。生產工具以較發達的磨製石器為主,常見的有刀、斧、錛、鑿、箭頭、紡織用的石紡輪等。骨器也相當精緻。有較發達的農業,作物為栗和黍。飼養家畜主要是豬,並有狗。也從事狩獵、捕魚和採集。各種水器、甑、灶、鼎、碗、杯、盆、罐、瓮等日用陶器以細泥紅陶和夾砂紅褐陶為主,主要呈紅色,多用手製法,用泥條盤成器形,然後將器壁拍平製造。紅陶器上常有彩繪的幾何形圖案或動物形花紋,是仰韶文化的最明顯特徵,故也稱彩陶文化。選址一般在河流兩岸經長期侵蝕而形成的階地上,或在兩河匯流處較高而平坦的地方,這裡土地肥美,有利於農業、畜牧,取水和交通也很方便。如臨潼姜寨的村落遺址,約有100多座房屋,分為5組圍成一圈,四周有濠溝環繞,反映出當時有較嚴密的氏族公社制度。仰韶文化屬於母系氏族公社制繁榮時期的文化。早期盛行集體合葬和同性合葬,幾百人埋在一個公共墓地,排列有序。各墓規模和隨葬品差別很小,但女子隨葬品略多於男子。

歷史文獻

灰堆坡遺址

灰堆坡遺址據明時《高陵縣誌》記載,後秦國國王姚萇葬於原陵,在縣城西北10里,積灰為之,方方一里,後世俗稱“灰堆坡”。其墓及碑石,初解放時尚在今以無存。

灰堆坡遺址目前保護較好,1982年5月29日,高陵縣人民政府將其公布為第一批重點文物保護單位。2005年7月,高陵縣文化館對該遺址樹立了標誌碑和說明碑。還有傳說灰堆坡乃是秦始皇當年“焚書坑儒”的焚書之地。

姚萇(公元330─393年)字景茂,南安赤亭(今甘肅隴西西)人,羌族,姚弋仲子,後秦創建者。姚萇先祖,世代為羌族酋長,苻堅時歸前秦,官至龍襄將軍,封益都候,屢立戰功。公元383年苻堅於淝水之戰大敗以後,次年姚萇反叛,起兵渭北,自稱大將軍、大單于、萬年秦王,年號白雀。後占距北地(今耀縣東南一帶),儲備糧餉,養兵備戰,靜觀前秦與西燕(慕容泓)相爭。公元385年前秦軍敗,姚萇乘機占領長安,苻堅敗走,姚萇俘苻堅於禮泉五將山,後殺苻堅於新平。白雀三年(公元386年)姚萇稱帝,國號大秦,都長安,改年號建初。史稱後秦。姚萇在位期間,連年和盤據在隴東的姚登(苻堅族孫)交戰,屢戰屢勝,有戰功。建初八年(公元393年)死。謚武昭皇帝,廟號太祖。葬原陵。

經考察即今高陵縣通遠鄉灰堆坡村西南,位在高仰田地內,封土已無存。這裡實際是一處新石器時代仰韶文化遺址,文化層約四、五米厚,房址、灰坑及墓葬等重要遺蹟時有暴露,陶片遍地皆是。姚萇的原陵當初即建設在這處史前遺址所在的台地上。

出土文物

明代隱士墓葬

明代隱士墓葬西安市文物保護考古所與高陵縣文化館聯合對該墓進行了考古發掘。該墓坐北朝南,全墓由墓道 、庭院和兩個並列石室組成。墓道為長方形豎穴狀。庭院為平面略呈長方形,兩側有磚砌院牆,條磚鋪地。庭院中有仿木結構的石材建築,其頂部為一面坡屋頂,之下為二層斗拱。門額及中門立柱有雙鳳朝陽、蓮荷延年、駕鶴升仙等雕刻。門楣之兩側立柱之上為楹聯,門楣之上為“蘭堂潛彩”“荊塢韜霞”,右側立柱之上為“水星摶武曲”,左側立柱之上為“天馬啟文明”。

該墓中,並列的兩處墓室之內各置一棺一槨,槨板已朽,其中右側墓室內棺頭飾貼金彩繪圖案,內容為夫婦對立,四周為祥雲、團花圖案。

該墓出土的兩合墓誌較為翔實地記錄了墓主夫婦的生平,男主人姓劉,名復業,號乾峰居士,是位學識淵博的隱士,卒於明萬曆四十五年。夫人李氏,出身於名門,卒於天啟五年。

人為破壞

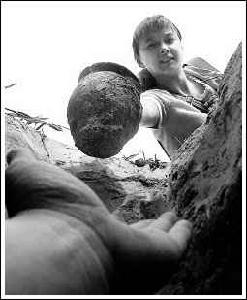

高陵縣通遠鎮境內的“灰堆坡遺址”遭一夥盜墓賊盜挖,文管人員、民警和村民及時出擊,將4名盜墓賊抓獲。然而,鑽進盜洞裡的一名盜墓賊任憑外邊人喊話就是不出來,大家只好點燃麥秸放煙將其熏出。最終,5名疑犯全部被抓獲,被盜墓賊挖出的10件仰韶文化時期的陶器被警方暫扣。

遺址上被挖了五個盜洞

2004年10月31日上午,高陵縣文物管理委員會辦公室主任甄陵接到民眾舉報稱,近幾天有人在高陵縣通遠鎮境內的“灰堆坡遺址”盜挖文物。甄陵立即安排4名文保員趕到遺址附近村里守候。到2004年11月1日凌晨零時許,守護人員發現遺址上有人影活動。甄陵等人與高陵縣公安局刑警大隊及通遠派出所聯繫,三方人馬10

現場遺留陶器

現場遺留陶器餘人聯合當地民眾,對遺址形成包圍之勢。大家發現,從遺址上通過的一條幹水渠里有亮光,在從麥地里接近水渠的亮光時,發現周圍有4個人。通遠派出所副所長王鐵大喊一聲“公安局的”,大家一起向亮光衝去,很快將那4個人控制住。藉助手電光,甄陵等檢查了一下,發現這些疑犯已經在水渠里挖了5個洞。

民警現場對擒獲的4人進行初步詢問,得知洞裡還有一個人。王鐵等人開始對著盜洞口喊話,講政策勸說裡面的人出來。但時間過了近一個小時,就是不見洞裡的人出來。最後,大家想了一個辦法,找來些麥秸放在洞口,對裡面的人喊話說,如果再不出來就點著麥秸用煙燻。見裡面的人仍沒有動靜,他們將麥秸點著了。麥秸剛點著,裡面的人就爬了出來。

5名盜墓賊被高陵警方刑拘

在盜洞附近,文管人員和民警發現了已經被盜挖者挖出來的陶器10件,分別是陶缽3個、陶瓶4個、陶罐3個,其中有的已經破損。高陵縣文物管理委員會辦公室主任甄陵告訴記者,“灰堆坡遺址”是仰韶文化時期村落遺址,這些陶器經初步判定是仰韶文化時期的物品,距今已有5000多年。

5名盜挖文物的嫌疑人已經被高陵警方刑事拘留。遭盜挖的10件仰韶文化時期的文物被通遠派出所暫扣。