簡介

清末到民國期間,流行一種背面印有“漢口”二字的“漢鈔”。它反映了武漢金融的變遷。

1908年,浙江興業銀行(中國最早的商業銀行之一)成立後,即在漢口設立分行並發行“漢鈔”,接著多家銀行效仿。外國銀行漢口分行也發行過漢鈔。1935年,國民政府宣布實行法幣改革、統一貨幣發行權後,外國銀行“漢鈔”逐漸退出流通領域。

發行銀行

國內銀行發行漢鈔

“漢鈔”的歷史可以追溯到清末。光緒三十四年(1908年),商辦的浙江興業銀行成立後,即在漢口設立分行並發行“漢鈔”。接著作為國家銀行的大清銀行也在漢口設立分行並發行“漢鈔”。次年,官商合辦的交通銀行亦仿而效之。

漢口是聞名全國的通商大埠,除中國銀行、交通銀行和浙江興業銀行外,其他銀行也爭相到漢口設立分行和發行“漢鈔”。截止1926年,先後還有黃陂實業銀行(發鈔時間較短)、中國通商銀行、四明銀行、中國實業銀行、河南省銀行、中南銀行、金城銀行、鹽業銀行、大陸銀行(以上4家合組準備庫共同發行)、殖邊銀行、農商銀行、中孚銀行等10餘家。

在各銀行“漢鈔”中,以中國銀行“漢鈔”發行量最大,流通最廣。民國初年,中國銀行將以前大清銀行行名發行的舊鈔收回,從1913年起開始發行新鈔。

外國銀行發行漢鈔

漢鈔

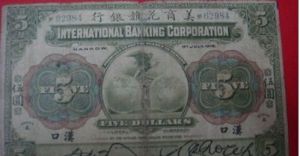

辛亥革命後,又有中法實業銀行、友華銀行、中華懋(mao四聲)業銀行、震義銀行等外國銀行在漢口設立分行並發行貨幣。和辛亥革命前不同的是,此時各外國銀行發行的“漢鈔”均系銀元券。

種類

在清末、“漢鈔”有銀元票,也有銀兩票。民國以後,“漢鈔”均系銀元票。1922年,中國銀行又發行標有鄂、湘、川、陝、汴(bian四聲)五省地名的鈔票,這些鈔票由漢口分行發行並負責兌現,亦屬“漢鈔”種類。也有各外國銀行漢口分行發行的紙幣,這些紙幣由漢口分行負責兌現,而且多帶有“漢口”字樣,因而,也可稱之為“漢鈔”。

面值

漢鈔

漢鈔信用

早期的外國銀行“漢鈔”一般信用較好,其原因一方面是其發行量不太大,可以保證兌現;另一方面主要是外國銀行擁有本國銀行所沒有的特權,使一些達官貴人們迷信。到第一次世界大戰結束後,外商銀行“漢鈔”勢力雖有所發展,但信用卻不如從前,像俄華道勝銀行“漢鈔”雖仍能行用,但收用者因俄國局勢動盪而心存戒疑;中法實業銀行及美國友華銀行則因經營虧損或停業或被兼併。

在北洋軍閥勢力退出湖北前,外國銀行“漢鈔”雖仍能流通,但其“信用已不及本國鈔票”。1927年4月,由於華人員工罷工及武漢國民政府頒布、實施《集中現金條例》,外國銀行“漢鈔”一度停止流通。但是,武漢國民政府濫發“漢鈔”,導致本國銀行“漢鈔”信用大損,因而,外國銀行“漢鈔”反倒被人們重視。

退出流通領域

1935年11月3日,國民政府宣布實行法幣改革、統一貨幣發行權後,在漢口的英國滙豐銀行和麥加利銀行、美國花旗銀行、法國東方匯理銀行、德國德華銀行、比利時華比銀行、日本橫濱正金銀行及台灣銀行等均停止發行“漢鈔”並改用中國法幣。其後,流通在市場上的為數不多的外國銀行“漢鈔”逐漸退出了流通領域。收藏價值

2013年5月,一枚花旗銀行的“漢鈔”亮相。這枚印於1918年7月的5圓美鈔較為罕見,品相較好,上有“漢口”字樣,具有收藏價值,市場價值在8000-1萬元。