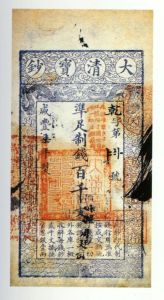

大清寶鈔

大清寶鈔

大清寶鈔不大興水利,財政窘迫,籌劃艱難,清政府無奈在鹹豐三年(1853年)的二月和九月上諭戶部,正式發行“戶部官票”和“大清寶鈔”。

這兩張鈔票,一為官票,亦稱銀票,一為大清寶鈔,均由中國錢幣學會收藏,這樣的票和鈔在浙江省博物館錢幣陳列廳里也有擺放。官票用白色苔箋紙(京票)、高麗紙(頒外省)製造,靛藍色刷印,外為龍火紋花樣,內部正中以漢、滿文標明幣名,形制基本一致;寶鈔鑄銅為版,靛藍色印刷,紙張原似水印,因急於發行而改用白色山西雙抄毛頭紙。兩種紙幣都有多種計量品種,但官票以銀兩為單位而寶鈔則以制錢為單位。發行時儘管政府規定“銀票即是實銀,錢鈔即是制錢”,在使用時,即政府各種支出和稅收中搭收一半銀票,但因為各地不認真執行,甚至有外商在民間低價收購充抵關稅,使鈔票迅速貶值成為政府累贅,到了同治元年就停用了。

相關條目

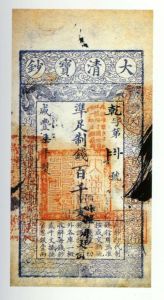

大清寶鈔二千文

大清寶鈔二千文儘管官票、寶鈔行使十年遂告壽終正寢,但當時人們時常將它們合稱為“鈔票”,這一詞卻一直沿用到了現在,只是如今人們說的鈔票其意義已完全不同於清代的寶鈔、官票。那時貨幣發行與財政混為一體直屬封建君主,如今則由銀行發行,國家財政制區;那時商品經濟不發達,信用不高,加之印刷技術停滯,使紙幣防偽較差,影響了官票和寶鈔的信譽;而現在我們手中持有的紙幣作為一種信用貨幣,除了有很高的信譽度和防偽技術,較金屬貨幣輕巧的優點外,還能夠促進商品經濟的迅速發展,調節和融通資金,在經濟發展中的地位可想而知。