成語釋義

漆身:身上塗漆為癩;吞炭:喉嚨吞炭使啞。指故意變形改音,使人不能認出自己。

典源

《戰國策·趙策一》:“趙襄子殺智伯,智伯之客豫讓謀刺趙襄子,為所識。豫讓又漆身為厲,滅須去眉,自刑以變其容。為乞人而往乞。其妻不識,曰:“狀貌不似吾夫,其音何類吾夫之甚也。”又吞碳為啞,變其音。伺機刺殺趙襄子,後事敗而死。。”

《史記·刺客列傳》:“漆身為厲(癩),吞炭為啞,使形狀不可知。”

示例

唐·李翱《與本使李中丞論陸巡官狀》。我自願漆身吞炭,嘗膽臥薪,同心協力期雪恥。

《三國志·毌丘儉傳》裴注引“儉、欽等表”:“斯義苟立,雖焚妻子,吞炭漆身,死而不恨也。”

| 作者 | 詩題 | 詩句 |

| 周匡物 | 及第後謝座主 | 中夜自將形影語,古來 吞炭 是何人。 |

| 李白 | 東海有勇婦 | 豫讓 斬空衣,有心竟無成。 |

| 雍裕之 | 四色 | 漆身 恩未報,貂裘弊豈嫌。 |

事例

故豫讓以眾人報范中行,而~以復趙襄子之仇。 ★唐·李翱《與本使李中丞論陸巡官狀》。我自願漆身吞炭,嘗膽臥薪,同心協力期雪恥。 ★明·朱鼎《玉鐿台記·新亭流涕》

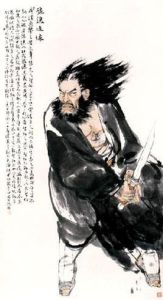

春秋末期,晉國被智、趙、韓、魏、范、中行六家大臣所把持。公元前458年,智伯聯同韓、趙、魏三家共滅范氏、中行氏並分掉了這兩家的土地。公元前455年,智伯又要韓、趙、魏三家割地給他。趙襄子不給,並說服韓、魏與趙聯合,於公元前453年滅掉了智氏。

晉國有個人,名叫豫讓,原先在范氏、中行氏手下辦事,默默無聞。後來投到智伯門下,智伯對他十分賞識。智伯死後,他發誓要為智伯報仇,殺掉趙襄子。他改名換姓,到趙襄子宮中的廁所里乾以泥抹牆的雜活,身邊暗藏匕首。不料趙襄子為人十分警覺,上廁所時,忽然心動,叫人把正在塗牆的豫讓抓了起來,並搜出了暗器。豫讓直截了當地對趙襄子說,他要為智伯報仇。左右想把豫讓殺了,趙襄子卻說:“他是有義氣的人,我謹慎地避開他就是了。”命手下放豫讓走了。

過了一段時間,豫讓把漆塗抹在臉上身上。使人看上去像是患有嚴重皮膚病,又吞下炭去,使聲音變得嘶啞。他沿街乞討,他的妻子迎面走過,也沒認出他來。一位最知心的朋友認出了他,流著眼淚對他說:“以你的才幹,去給趙襄子辦事,一定會得到他的尊寵和親近,那時你要報仇還不容易嗎?何苦一定要把自己作踐成這副模樣!”豫讓說:“在人手下為臣,心裡卻想著殺他,這是懷二心以服侍其君。我之所以要漆身吞炭,就是要讓天下以及後世懷二心服侍其君的人感到羞愧!”

豫讓躲在趙襄子必定要經過的一座橋下。趙襄子來到橋頭,那馬忽然受驚。趙襄子說:“這一定是豫讓!”左右立即把躲在橋下的豫讓揪了出來。趙襄子見豫讓這副模樣,不禁嘆息流淚道:“豫子(“子”是古人對人敬重的稱呼),您為智伯已經成就了美名,而寡人饒恕過您一次,也已足夠了。您自己看著辦吧,寡人不再放您走了。”趙襄子手下立即將豫讓圍了起來。

豫讓要求趙襄子脫下衣服,讓他用劍吹衣,以表示已經為智伯報仇。趙襄子答應了。豫讓達到目的後拔劍自殺。

故事出自《史記·刺客列傳》。後用“漆身吞炭”比喻捨身酬報知己或雪恥復仇。