簡介

滑坡效應是指決策者對於行為的細小變化很難察覺,很難將其界定為不符合倫理規範,而對於大的變化,人們很容易發現行為的不道德性。滑坡效應好似從一個斜坡上滑下來,如果慢慢地從斜坡上滑下來,則可能沒有太大的感覺,而如果從高處一下子跳到低處,則會明顯感覺到身體不適。滑坡效應也如同煮青蛙的故事:如果將青蛙放進熱水中,那么青蛙會一下子跳出來;如果把青蛙放進冷水中緩慢加熱,青蛙則會被煮熟。好比青蛙一樣,人們也常注意不到不符合倫理規範行為的緩慢變化。

通常認為,不站出來揭發他人或其他組織的不道德行為是一種有意識的、故意的行為。傳統的研究認為,當察覺到他人或其他組織的不道德行為時,人們會權衡揭發行為的損失和收益,然後做出顯性的選擇。但是這些研究忽略了一點:在某些情況下,人們可能根本就沒有發覺他人行為的不道德性。

成因

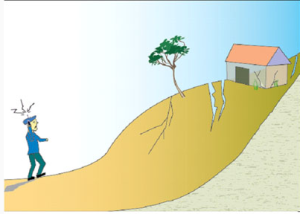

山坡出現裂縫往往是滑坡徵兆,應及時報告

山坡出現裂縫往往是滑坡徵兆,應及時報告 倫理麻木

心理學研究表明,重複的行為會導致心理麻木。重複經受疼痛或悲傷後,最初的傷痛感就不再清晰,人就變得麻木。所以,飽經痛苦者對新的苦難就不再敏感。Bandu—ra指出,當重複面對倫理困境時,也會產生倫理麻木,即重複經歷了同樣的倫理困境後,再次遇到同樣的問題,就變得不再敏感,就不會發現困境中涉及的倫理因素,行動時就會更草率,其行為也可能更不符合倫理規範。同樣,在對他人行為進行倫理判斷時,也會產生倫理麻木。當他人行為逐漸變得不符合倫理規範時,倫理麻木會使倫理判斷出現偏差。

歸納機制

數學中的歸納機制是指,如果在N=1時,命題成立,並且假定N=k時命題成立,就可以證明N=k+1時命題也成立,那么對於所有的N,命題都成立。Tenbrunsel與Messiek用歸納機制解釋倫理判斷中出現的滑坡效應。如果我們過去的行為沒有倫理問題,這次行為跟以往差別不多,只是稍有微變化,那么這次行為也沒問題。也即把過去的做法作為評價這次行為的標準。如果過去的行為符合倫理標準,那么與此接近的行為也就被認為符合倫理準則。只要每次行為偏離倫理準則的程度充分的小,那么經過一系列的漸變之後,符合倫理規範的行為就會變得不再符合倫理規範,而仍被認為不存在倫理問題。

參照點變化

前景理論認為,人們做決策時不僅考慮最終結果,還考慮現狀,並以現狀作為參照點來做出決策。人們在決策時,總會以自己的視角或參考標準來衡量,以此來決定決策的取捨。Boyle等的研究證實倫理決策中也存在參照點偏差。對於同樣的倫理行為,如果以不道德的行為作為倫理判斷的參照點,人們會認為不符合倫理規範的程度比較輕,而如果以道德行為作為參照點,則會認為不符合倫理規範的程度比較重。通常人們會以最近的一次倫理判斷作為參照點,或者以企業的倫理準則作為參照點,依照的參照點不同,對他人行為的倫理判斷就會不同。當倫理行為慢慢發展成不符合倫理規範的行為時,往往會出現倫理判斷偏差。當不符合倫理規範的行為緩慢變化時,參照點也會跟著發生變化。只要這一次的行為偏離上一次的行為不是太遠,就會被認為符合倫理規範。這樣經過一段時間的漸變,就出現了滑坡效應。

如何應對

“滑坡效應”也被稱為“滑坡謬誤”,這在生活中很常見。

比如如果你今晚破壞節食計畫,吃一塊餅乾,你明天就會想吃十塊,還沒等你反應過來,你就會把減掉的那15磅肉長回來。

所以明智的選擇是,從一開始就不要踏上斜坡。