簡介

溝域經濟

溝域經濟所謂“溝域經濟”就是以山區溝域為單元,以其範圍內的自然景觀、文化歷史遺蹟和產業資源為基礎,進行統一規劃建設,建成以特色農業旅遊觀光、民俗文化、科普教育、養生休閒、健身娛樂相結合的產業帶,促進區域經濟發展、帶動農民快速增收。

“溝域經濟”是北京近年來探索出來的一種新的山區發展模式,於2008年北京市第二次山區工作會議正式提出,屬於區域經濟範疇,是一種經濟形態。簡單地說,就是以山區自然溝域為單元,充分發掘溝域範圍內的自然景觀、歷史文化遺蹟和產業資源基礎,打破行政區域界限,對山、水、林、田、路、村和產業發展進行整體科學規劃,統一打造,集成生態涵養、旅遊觀光、民俗欣賞、高新技術、文化創意、科普教育等產業內容,建成綠色生態、產業融合、高端高效、特色鮮明的溝域產業經濟帶,最終達到服務首都和致富農民的目標。

北京全市具備發展溝域經濟條件的溝域229條,目前已經具備一定規模並起到示範帶頭作用的溝域17條。北京通過探索和實踐,最終創造了“溝域經濟”發展模式。實踐證明,“溝域經濟”非常符合北京山區發展的客觀需求。我們必須全力加快溝域經濟發展,促進山區經濟繁榮。

目前,北京市“溝域經濟”初步形成了5種適合不同地區條件的發展模式:如以密雲縣湯河溝域“紫海香堤”為代表的文化創意先導模式,以懷柔區“雁棲不夜谷”為代表的特色產業主導模式,以房山區“十渡山水文化休閒走廊”為代表的龍頭景區帶動模式,以延慶縣“百里山水畫廊”為代表的自然風光旅遊模式,以門頭溝區“明清古建築群”為代表的民俗文化展示模式等。

“溝域經濟”全面提升了山區的發展水平,2009年山區農民人均年收入首次突破萬元大關,達到10518元,山區95%以上的宜林荒山實現了綠化,林木覆蓋率達到了71%,1153萬畝生態林年增碳匯967萬噸,山區77%的水土流失面積得到治理,去年山區民俗旅遊村共接待遊客2160萬人次,占10個遠郊區縣旅遊人數的88%。溝域經濟既轉變了發展方式,也創新了發展模式,順應了發展趨勢。

發展規劃

北京溝域經濟發展規劃:密雲區將打造國際休閒度假區

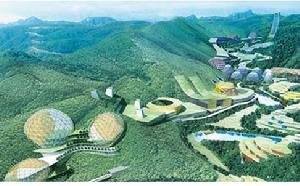

北京溝域經濟發展規劃:密雲區將打造國際休閒度假區以建設世界城市的要求為標準,以建設生態優美新山區為出發點,北京市8日首次面向國內外公開徵集七條溝域經濟發展規劃。

這七條溝域是:房山區南窖溝域、門頭溝區妙甸溝域、昌平區高口溝域、延慶縣四季花海溝域、懷柔區天河川溝域、密雲縣霧靈香谷溝域、平谷區十八彎溝域。此次徵集發展規劃的七條溝域總長度346公里、總面積936平方公里,共涉及13個山區鄉鎮的121個行政村,內有農戶2.75萬戶、6.62萬人。

溝域內自然條件良好,有著豐富的景觀資源和生態產業資源,共有40多個自然、歷史遺蹟景區,62個觀光採摘園和62個賓館、度假村,其中有41個民俗旅遊接待村,962戶從事鄉村旅遊接待產業。溝域經濟發展規劃以保護環境、改善生態、服務首都、富裕農民為目標,以產業發展為主線。徵集內容主要包括:突出溝域經濟發展特色、提升溝域發展水平的主題概念創意;重要景區景點、農業產業節點、村莊節點、二三產業節點等節點布局及其設計;生態建設、環境整治、基礎設施建設等生態環境提升工程。

溝域經濟是一種集生態涵養、旅遊觀光、經濟發展和人文價值於一體的“兩山夾一溝”經濟形態。據北京市農委統計,北京山區面積約1萬平方公里,占全市面積的62%。其中164條溝域具備一定的發展潛力,擁有十分豐富的旅遊資源和生態資源。

目前北京山區已有17條山溝形成了具有一定規模的溝域經濟,並探索出文化創意先導、特色產業主導、龍頭景區帶動、自然風光旅遊、民俗文化展示五種溝域經濟發展新模式,為山區農民增收開闢了新途徑。2009年,北京市山區農民人均收入10518元,比2001年增長了160%,創造了歷史新高。2010年北京市將編制山區溝域經濟五年發展規劃,並研究出台相關政策措施,建立市級溝域經濟發展專項資金,集成山區政策,探索多元化投入途徑,進一步推動山區溝域經濟發展。

實施的具體任務

溝域經濟

溝域經濟確定2010年實施的具體任務,包括試驗示範地點、負責人、種(養)品種、規模、合作方式及執行方案等。三個區縣科委對該項目的實施都給予了高度重視,房山區蒲窪溝組織區科委、農委、科協、園林綠化局、農業局、種植中心、林果中心、蒲窪鄉黨委、鄉政府各部門共同參與,商談蒲窪溝工作方案,並且各部門積極配合共同為蒲窪溝發展出謀劃策,並實地考察了東村花台,確定了種植品種、規模及種植方案;門頭溝科委組織專家到韭園溝、琨櫻谷兩溝進行具體落實;懷柔科委組織專家在水長城溝、栗花溝具體落實了地塊、種植規模、種植品種、養殖品種、地點、規模等。各溝域實施方案落實的村也在地塊安排、管理協調、種植管理等方面進行了詳細部署。目前各溝域實施方案已基本確定並逐項落實。

在資源品種及配套技術方面,根據溝域特點,宜在蒲窪溝域發展錯季草莓、適宜冷涼資源的食用菌、利用冷涼資源及生態優勢發展優質蔬菜、觀賞茶用菊花種植等。韭園溝域重點在櫻桃品種改造,栽培技術、節水栽培、林下複合種植、林—禽複合種(養)模式等方面開展試驗研究、示範推廣工作。栗花溝溝域圍繞做強做大板栗產業的同時,兼顧觀光農業發展的需求,在觀光產品開發、景觀改造、林下複合種養等方面做好文章。水長城溝域在乾果資源調整及種植方式,品種安排等方面開展相關工作。

四條溝域結合經濟發展的需求及區域資源環境特點,在農林(養)複合系統技術支撐方面積極探索適宜的發展途徑,如探索林—禽、果—草—禽等複合種植模式,在適宜的品種引進、鄉土資源開發及配套技術等方面設計試驗並研究探索適合不同溝域氣候資源特點的配套技術。

發展模式

溝域經濟

溝域經濟北京市的溝域經濟目前主要有五種模式:即文化創意先導、特色產業主導、龍頭景區帶動、自然風光旅遊、民俗文化展示。

總體來講,五種模式中無論哪一種都不是單一的,而是集山、水、林、田、路整體科學規劃、協調發展的總和。發展溝域經濟首先對每條溝域進行總體規劃。總體規劃的重點核心內容是各類標準的制定。如旅遊度假村、旅遊景點民俗接待戶要有服務標準,特色產業要制定技術標準、管理標準、工作標準。

溝域經濟發展開發的環境保護的標準、生態修復的技術標準、溝域開發設計標準、效益評估標準制定等一整套標準,最終形成完整的標準體系。總之,溝域經濟發展要規劃先行,而規劃的核心是標準體系的建立和各類標準的制定。標準的制定要全盤考慮,切合地區總體經濟發展狀況和自然條件的實際,簡便易行,便於操作。標準化是溝域經濟的基礎和技術支撐,是溝域經濟健康發展的保障。在開發建設每一條溝域過程中,首先要考慮標準體系的建立和各項標準的制定和貫徹實施,使溝域經濟沿著正確方向不斷向前發展。

近年來,北京市按照“建設生態山區、服務綠色北京”的要求,全面推進生態保護、基礎建設、產業轉型和社會進步,走出了一條山區發展的成功之路。山區農民人均純收入由2005年的6867元提高到2009年的10518元,年均增長11.2%,高於全市農民人均增長速度。

在溝域建設發展過程中,生態建設取得新進展。完成京津風沙源治理工程造林任務等措施,使七個山區縣林木綠化率達到71.4%,六個區縣成為國家生態示範區(縣),83個山區鄉鎮中59個成為市級環境優美鄉鎮、32個成為國家級生態鄉鎮。生態建設的長效機制不斷完善,七個山區縣7.5萬名農民實現了生態就業。山區生態水平的提升促進了全市環境狀況的改善。

基礎建設開創了新局面。在加快山區道路建設中,兩年開工建設70項,累計完成投資45.6億元。基本完成山區縣重點小城鎮集中供水設施建設任務;共建成660餘處小型污水處理設施,510餘個村實現了整村治污;建設13座山區新城集中供熱中心;完成151所山區中國小校舍加固改造;啟動182個鄉鎮文化體育活動中心達標工程,實現行政村文化活動室100%全覆蓋;全面完成了農村老年福利服務設施建設;大力實施山區土石流易發區和生存條件惡劣地區農戶搬遷工程,國家和市級共投入補助資金8.3億元,搬遷13463戶、33962人。

發展現狀

溝域經濟

溝域經濟北京市目前有17條溝域的發展已具備一定的規模,並形成了各具特色的五種發展模式。在五種溝域經濟發展模式中,以門頭溝區妙峰山玫瑰谷為代表的民俗文化展示模式很有特色。門頭溝區位於北京市的西部,全區30萬人口,總面積1445平方公里,其中山區面積占總面積的98.5%,境內溝域眾多。現在已初具溝域經濟的妙峰山玫瑰谷溝域總面積40.5平方公里,包括6個村,總人口2080戶,共4875人,農民人均純收入達萬元左右。溝域內擁有歷史悠久的民俗文化。妙峰山廟會被列入北京市非物質文化遺產名錄。妙峰山娘娘廟等歷史文化古蹟坐落其中,妙峰山景區為國家3A級景區,其中市級民俗村1個,區級民俗村2個;市級民俗戶26戶,區級民俗戶110家,度假村12家。溝域綜合收入達2000多萬元。

溝域內特色種植業已初具規模,其中玫瑰花、櫻桃種植基地已列入國家級農業標準化示範區;柿子種植基地為市級農業標準化示範基地;京白梨種植基地列入區級農業標準化示範基地。溝域內市級觀光園4處,區級觀光園5處。

在妙峰山溝域經濟中最具代表性的兩個村,即:澗溝村、櫻桃溝村。澗溝村全村285戶,人口510人。全村種植玫瑰花300多公頃,花產量5萬公斤,每公斤銷售價8元,總收入40萬元。種植玫瑰花帶動了全村的旅遊、休閒、採摘,全村2009年總收入3100多萬元,人均純收入達9800元。

另外,村里已開始準備對玫瑰花進行深加工,提取玫瑰精油。玫瑰精油目前市場價為500元/克,出油率為萬分之四,加工廠建成正式投產後,每年玫瑰花的產值可達1000萬元。櫻桃村全村人口83戶,219人,種植櫻桃80多公頃,2009年全村產櫻桃2萬多公斤。每公斤銷售價200元,總收入達400多萬元。而且種植櫻桃帶動了全村旅遊業,全村人均純收入達到了11000元。全村光靠種植櫻桃收入實現了舊村改造,人均住房面積達到60平方米,每個農戶都採用液化氣做飯,太陽能取暖,生態環境得到根本性改變,特色種植較糧食種植人均收入增長了10倍。

現在,兩個村的特色種植業產前、產中、產後全部實現了標準化,建立了完整的標準化體系,技術標準、管理標準、工作標準齊全,完全實施標準化管理,每個農戶都得到了實實在在的經濟效益。

從2009年開始,北京市將按照“統一規劃、政府扶持、集體搭台、農民主體和社會參與”的模式,建設內容多樣、產業融合、特色鮮明的溝域產業帶。市、區縣政府將建立“部門聯動、政策集成、資金聚焦、以獎代補”的工作機制,設立兩級山區發展專項資金,對溝域經濟發展進行扶持推動;各有關部門將把生態建設、產業發展和基礎建設等工程向重點溝域集中,提高資金使用效率,加快示範溝域的打造步伐。兩年內計畫重點推動數條市級示範溝域和區縣級示範溝域,打造一批發展又好又快、帶動力強、農民增收明顯的示範溝域。

截至目前,已經對62個山區鄉鎮164條溝域的資源狀況進行了系統摸底統計,對具備一定發展條件的溝域開展了初步的發展規劃設計,其中69條溝域已經完成了整體規劃。這些溝域覆蓋了山區的很大面積,共包括739個行政村、17.3萬戶、46萬農民,每條溝域都具有很豐富的旅遊資源和生態產業資源,有241個旅遊景點、318個旅遊度假村、639個觀光採摘園、民俗接待村267個、民俗旅遊接待戶8668戶,如果能夠走上一條科學開發的發展道路,肯定會對整個山區經濟發展起到極大的推動作用。

關於有關問題的思考

溝域經濟

溝域經濟1、做到全面協調、可持續發展

溝域經濟是破解“三農”發展瓶頸的新模式,其目的是發展農村、農業,富裕農民,加塊實現城鄉一體的步伐,其指導思想是全面、協調、可持續發展。溝域經濟的發展與生態涵養,生態保護有機統一,相互協調發展。發展的前提是保護生態,在保護生態的基礎上促進發展。溝域經濟的發展應充分利用好自然資源,避免過度開發、胡亂開發,乃至破壞生態環境。其發展模式還應避免千篇一律,要結合當地實際情況,適合哪種模式就發展哪種模式,達到人與自然相互融合。這個問題是溝域經濟發展過程中首要考慮的因素。

2、發展應具有鮮明特色

每條溝域的情況不盡相同,在發展過程中要結合自然條件,發展具有特色的溝域經濟,只有這樣,溝域經濟的發展才有生命力。有特色才有經濟效益。尤其是種植、養殖、文化創意、民俗文化的展示等內容沒有特色很難達到預期的效果。北京市現已初具規模的17條溝域都已充分說明了特色發展的重要性。

3、多部門聯合共同謀劃發展

溝域經濟發展模式涉及到多個部門,多個學科,在發展中需要相關部門相互配合,統籌規劃。溝域經濟發展是綜合了標準化、規劃、環保、農業、園林、文化、旅遊、生態修復、經濟、人文社會等各部門和各專業知識而發展的新模式。在發展中需要各部門相互協調,相互配合,綜合考慮謀劃。任何一個方面都不可缺失,所以,溝域經濟是一項嚴謹的系統工程。溝域經濟的開發和建設,應在多方論證前提下,綜合各部門、各專業的意見與建議制定出統一的發展規劃,並嚴格按照規劃的設計要求進行開發建設。

4、注重理論研究

2009年10月17日,北京市農委和都市農業研究院共同舉辦了“探索新模式,建設新山區”的“北京溝域經濟發展論壇”,與會專家都提出了各自觀點。這為今後溝域經濟的發展奠定了理論基礎。溝域經濟是新模式、新理念,因此需要在發展實踐中不斷總結,探索成功的經驗使之上升為具有普遍指導意義的完整理論。溝域經濟的發展需要理論的指導,而這一理論有待在實踐中不斷總結、不斷完善,這是各方面專家和廣大基層工作者義不容辭的責任。

5、發揮農業標準化的作用

農業標準化在溝域經濟中的作用和效益已被實踐所證明,溝域經濟發展離不開農業標準化的支撐,而農業標準化的目的是推動溝域經濟的發展。這就需要質檢部門以先進的科學、技術和實踐經驗的成果為基礎,以最先進的標準化管理科學為手段,不斷總結已取得的成功經驗和實踐成果,發揮農業標準化的作用,在溝域經濟發展中取得更大的社會效益和經濟效益,促進溝域經濟又好又快發展。

管理辦法

溝域經濟

溝域經濟第一條組建具有法人資格的溝域經濟開發管理實體(以下簡稱溝域經濟實體),是實現山區產業轉型、關閉煤礦職工向生態產業轉移、實施關閉煤礦職工就業軟著陸、促進社會和諧穩定的重要措施,也是實現關閉煤礦職工就業和社會保障的重要途徑。為了做好溝域經濟實體管理工作,依據《勞動法》、《勞動契約法》等有關法律法規以及區委、區政府有關會議精神,制定本辦法。

第二條本辦法所稱溝域經濟實體指:按照《2010年北部山區發展綠色行動計畫》實施煤礦關閉後,在鄉鎮政府指導下,以原煤礦企業為基礎,以鄉鎮為區域,組建的吸納關閉煤礦職工從事溝域經濟開發、管理工作的溝域經濟實體。

第三條對溝域經濟實體的管理和服務。有關鄉鎮政府要成立管理經濟實體的機構,負責管理、協調、指導實體的經營和發展,掌握溝域經濟實體的用工情況、經營情況,為實體提供相應的服務。鄉鎮就業服務部門在招聘人員、辦理用工手續、日常用工管理、政策資金申請等方面為溝域經濟實體及時提供指導和服務。

第四條溝域經濟實體的性質。溝域經濟實體為具有法人資格的企業法人,獨立核算,產權明晰。實體能夠圍繞溝域經濟發展,利用山區產業政策,獨立開展經營活動,創造經濟效益,具有可持續發展能力和經濟效益成長性。溝域經濟實體要按照有關規定辦理工商註冊、稅務登記。

第五條溝域經濟實體的規模。各鄉鎮根據關閉煤礦職工的數量、溝域經濟發展的空間,按照有利於管理、有利於發展的要求,合理規劃,組建適度規模的實體。

第六條溝域經濟實體的經營範圍。溝域經濟實體圍繞我區北部山區特點和功能定位,按照一業為主、多種經營的原則確定經營範圍。要以特色產品開發、旅遊休閒和生態建設為主業,涵蓋種植養殖、山區特色產品開發、觀光旅遊等多種經營項目。

第七條溝域經濟實體與職工的勞動關係。溝域經濟實體要與職工簽訂一年以上勞動契約,職工工資不低於北京市在職職工最低工資標準,在此基礎上通過依法經營取得收入,提高職工的待遇水平。溝域經濟實體要按照城鎮職工標準為職工繳納各項社會保險。

第八條溝域經濟實體的勞資管理。溝域經濟實體內部建立、健全各項企業管理制度和工作機制,加強管理。要成立勞資機構,明確專職勞資人員,做好職工的契約、工資、保險等勞資事務,規範用工管理。

第九條對溝域經濟實體的資金扶持。為了扶持溝域經濟實體的組建和初期運行,區財政按照溝域經濟實體吸納關閉煤礦職工的情況,給予一次性啟動資金。啟動資金用於以下支出:(一)溝域經濟實體為關閉煤礦職工創造勞動條件的前期投入;(二)解決溝域經濟實體支付被招用關閉煤礦職工的工資和繳納社會保險費的困難。資金不足部分由鄉、村、實體自籌。區財政撥付的啟動資金要專款專用,不得截留或挪作他用。

第十條溝域經濟實體可享受的促進就業政策。溝域經濟實體吸納關閉煤礦職工就業,可以按規定享受市、區促進就業的崗位補貼、社會保險補貼政策。在此基礎上,按照區人力社保局、財政局《促進2010年關閉煤礦職工就業政策(試行辦法)》,給予工資性崗位補貼。

第十一條對扶持資金和政策資金的管理。區財政局、人力社保局和鄉鎮政府負責對溝域經濟實體的扶持資金、政策資金進行監督管理,按年度對資金的使用情況進行檢查,對出現的問題及時予以糾正。涉嫌違法違紀的,由相關部門依法處理。

第十二條本管理辦法由區人力社保局、財政局和工商分局根據各自職責負責解釋。

第十三條本辦法自二〇一〇年六月一日起施行。