法帖簡介

《游目帖》

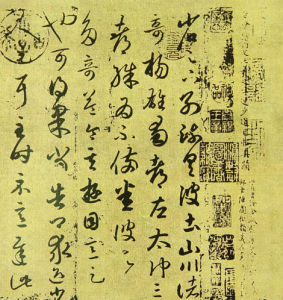

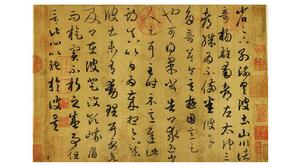

《游目帖》《游目帖》收錄於《十七帖》、《淳化閣帖》。收藏於日本廣島安達萬藏的《游目帖》摹本墨跡於1945年毀於戰火,2007年7月10日由文物出版社與日本二玄社合作復原。

法帖內容

釋文

省足下別疏,具彼土山川諸奇,揚雄《蜀都》,左太沖《三都》,殊為不備。悉彼故為多奇,益令其游目意足也。可得果,當告卿求迎。少人足耳。至時示意。遲此期真,以日為歲。想足下鎮彼土,未有動理耳。要欲及卿在彼,登汶領、峨眉而鏇,實不朽之盛事。但言此,心以馳於彼矣。

大意

您信中所說的巴蜀山川的種種奇勝之處,揚雄《蜀都賦》、左思《三都賦》都沒有記敘。您那兒山川奇異,更使人感到遊覽觀瞻才能意足。可以成行,當請您迎接,如果遲誤這一機會,真當以日為歲了。您鎮守巴蜀,朝廷不會有調動之理。真想趁您還在巴蜀任上是與您一起登汶嶺峨眉山而還,那才是不朽的盛事。

註解

《蜀都帖》文中“遲此期”的“遲”為“待”之意。與《龍保帖》“甚遲見卿舅”、《瞻近帖》“此喜遲不可言”句同意。王羲之對巴蜀之地一直很嚮往,曾於公元345年(永和初年)報揚州刺史殷浩書,說:“若蒙驅使關隴、巴蜀,皆所不辭。”《七十帖》中也有“要欲一游目汶領”、“得果此緣,一段奇事也”之句,與“登汶領、峨眉而鏇,實不朽之盛事”同意。

書法解析

行氣軸線

《游目帖》刻本墨跡本比較

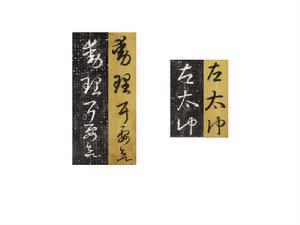

《游目帖》刻本墨跡本比較《游目帖》相比刻本(以上野本為例),字和行軸線都將刻本的動線走勢變為穩正和直線化,以第八行“動理耳要欲”五字比較,刻本“理”字右偏旁“里”已向左下傾側,“耳”字末筆承接其勢繼續左下出鋒,因此“要”字也偏左,“欲”則字勢右傾,由此行軸線趨向曲線化,而摹本《游目帖》自“理”字開始,近乎垂直書寫。王羲之“轉左側右”的書寫節奏豐富性減少,正如王羲之《書論》(傳)中所說“若直筆急牽裹,此暫視似書,久味無力”。

字勢開合

墨跡本字型的開合疏密關係已不如刻本關係大。以第二行“左太沖”三字為例,《蜀都帖》刻本有開有合,“左”字一筆書,第一筆勒筆(橫筆)末端上揚,具有隸意,末筆頓向右下方,左下方、右上方布白大開;“太”字下部開,末筆寫為長直點,掠筆亦近乎直線,勁峻峭拔,更增加了字勢的疏朗關係,“沖”字左開內合,左部首作直線書寫,右部首則圓線書寫,剛柔兼備。但在墨跡本里“左太沖”三字穩正,“左”字已接近行書寫法,開合關係也已改變,每一個字每一筆都圓勢書寫,筆意變得包裹內斂,已無刻帖主筆之間近乎三角形的凌厲之勢,弱化了刻帖的擒縱、張弛的書寫節奏。

妍美矯捷

《游目帖》書法妍美而不柔媚,矯捷而不輕佻,求雄強而不強作怒張,得巧妙而不矜持造作。明方孝孺稱讚云:“《游目帖》寓森嚴於縱逸,蓄圓勁於蹈厲,其起止屈折,如天造神運,變化倏忽,莫可端倪,令人驚嘆自失。”

收藏題跋

收藏

《游目帖》真跡早佚。《游目帖》摹本明初為鄭濟所得,邀方孝孺為其作跋。1402年靖難之役後,方孝孺被誅十族,鄭家為避禍,刪去方跋。後鄭濟之侄鄭柏找到原文重跋於後。明末歸徐守和所有,並重新裝裱。1747年(清乾隆十二年)入清內府後,收入石渠寶笈,刻入《三希堂法帖》。《游目帖》賜於恭親王,又再傳給恭親王次子載瀅。後流入日本為廣島的安達萬藏收藏。1913年,《游目帖》在京都舉行的“蘭亭會”上展出。1933年,漢學家內藤虎為安達氏書跋。1934年印行“珂羅版”的複製品。

題跋

王羲之《游目帖》是王羲之信札中字數較多的一件。明代方孝孺題跋評價:“《游目帖》寓森嚴於縱逸,蓄圓勁於蹈厲,其起止屈折,如天造神運,變化倏忽,莫可端倪,令人驚嘆自失。”明代徐守和跋:“贊曰:書法至晉,體備前規。專美大成,絕倫於羲。疇能方駕,過鍾邁芝。煥若神明,譽重當時。墨為世寶,異代同師。梁唐爭購,博訪無遺。兵火屢變,造物轉移。民間剩跡,盡入宋帷。閣帖臚列,真偽紛披。元章刊誤,始證臨池。撫茲游目,別有神奇。非廓非填,枯毫脫皮。冷金古紙,松煙鳳脂。行草兼摯,八法並施。龍跳虎臥,智果不欺。詳考印識,薛氏長宜。紹朋道祖,首尾參差。貞觀淳化,古璽在茲。一符半印,世遠難窺。紹興小璽,儼然四垂。宋末元初,流傳阿誰?浦江鄭氏,世守於斯。嗟予衰朽,何幸得窺?百計巧訪,一朝獲之。維彼定武,石上畫錐。子固霅水,性命是期。況乎真跡,出以天倪。翩翩神采,古香凝眉。精妙既合,心手俱夷。天下至寶,清閉首推。寶晉墨王,品定永持。神傾裹鮓,氣壓送梨。匣襲逗靈,光怪陸離。卿雲景曜,到處是隨。”

文物復原

尋訪

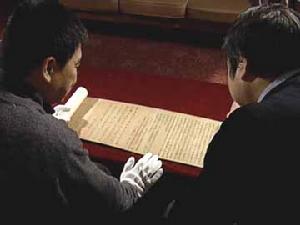

在1945年毀於廣島核子彈爆炸的王羲之《游目帖》,於2007年7月10日被複製成功,是由文物出版社與日本二玄社合作使用數位技術復原古代失傳作品。

2006年任文物出版社文物修復複製中心主任的趙力華向日本二玄社表示了復原《游目帖》的願望,希望他們能夠給予幫助。這個想法得到了二玄社的支持。2007年3月,二玄社找到了1934年安達萬藏氏委託京都的小林寫真按照原大印刷的黑白色《游目帖》,上有全部題跋。

方案

《游目帖》展出照片

《游目帖》展出照片復原《游目帖》首要工作是將黑白圖像復原成彩色。為此,文物出版社和日本二玄社的專家針對各部分所用的材料以及材料的顏色、質地和年代、墨跡的顏色、各方印章的主人以及印章的顏色、尺寸和裝裱形式等問題進行了認真細緻的考證和對比,提出了復原的方案:

1、在材料方面,確定以台北故宮博物院收藏的宋黃庭堅《寒山子題居士詩》、南京博物院收藏的元吳鎮《松泉圖》的引首所用的紙張作為乾隆所題引首部分紙色的依據;以台北故宮博物院收藏的《遠宦帖》、《奉橘、何如、平安帖》作為部分紙色確定的依據;其餘部分的紙張、綾子參照與《游目帖》同時代的材料進行復原。

中國古代書畫材料歷代變化很大。對此,趙力華舉例說:“宋代的絹織得非常密,經線和緯線都是一根,後來的朝代有時候經線一根、緯線兩根,或者經線兩根、緯線兩根,不同的紡織方式,著墨的效果就會不同。”宣紙也有不同,宣紙是用檀皮和稻草做主要原料,而古代採用的是桑皮、麻皮。唐代的紙薄但結實,明代的紙軟如絲絹。

2、在印章方面,確定以存世作品相同人物的相同印章的顏色為準。其他無考的印章以及《游目帖》本幅上的舊印章根據珂羅版的深淺濃淡和時代特點仿照其他古字畫上的印章處理。

3、墨跡的色彩問題,《游目帖》本幅部分的墨色參照《遠宦帖》、《奉橘、何如、平安帖》的墨色處理。題跋部分的墨色參照傳世品處理。

4、在複製用紙方面,文物出版社選擇了用古法生產的優質宣紙。為了適用於數字複製的要求,又對紙張進行了加工,增加了紙張的色域空間、表現力和保存性。

5、在裝裱方面,採用了清宮的裝裱式樣。

復原的具體技術工作由文物出版社文物修復複製中心負責,採用了文物出版社開發的數字複製技術。印刷過程中使用了12色印刷。經過了認真細緻的努力和多次的調整,至2007年7月10日,復原工作完成。2007年5月16日,文物出版社向國家文物鑑定委員會主任、書畫鑑定家傅熹年進行了匯報。傅熹年觀看了樣品並稱讚這是件“起死回生”的工作很有意義。

作者簡介

王羲之(321-379年,一作303-361年)字逸少。東晉著名書法家。琅琊臨沂(今山東臨沂)人。初任秘書郎,後任寧遠將軍、江州刺史、右軍將軍、會稽內史等,世稱王右軍。後因與揚州刺史王述不和,辭官定居會稽山陰(今紹興)。王羲之出身於建康烏衣巷顯赫的王家,是王導之侄。曾與謝安共登冶城,“悠然遐想,有高世之志。”早年從衛夫人學書法,後來改變初學,草書學張芝,正書學鍾繇。博採眾長,備精諸體,一變漢魏以來質樸的書風,獨創妍美流便的新體。王羲之的正書、行書為古今之冠,人贊其筆勢“飄若浮雲,矯若驚龍。”王羲之為歷代學書法者所崇尚,被奉為“書聖”。其作品真跡無存,傳世者均為後人摹本。行書以《蘭亭序》為代表作,草書以《初月帖》、《十七帖》,正書以《黃庭經》、《樂毅論》最著名。

相關閱讀

《十七帖》中的多封信札,是王羲之寫給他的老朋友益州刺史周撫的。因為第一封信開頭是“十七”二字,於是統稱為《十七帖》。《十七帖》叢帖共二十九帖,目錄如下:

01、郗司馬帖;02、逸民帖;03、龍保帖;04、絲布衣帖;05、積雪凝寒帖;06、服食帖;07、知足下帖;08、瞻近帖;09、天鼠膏帖;10、朱處仁帖;11、七十帖;12、邛竹杖帖;13、蜀都帖(游目帖);14、鹽井帖;15、遠宦帖(省別帖);16、都邑帖(旦夕帖);17、嚴君平帖;18、胡母帖;19、兒女帖;20、譙周帖;21、漢時講堂帖;22、諸從帖;23、成都城池帖;24、旃罽胡桃帖;25、藥草帖;26、來禽帖;27、胡桃帖;28、清晏帖;29、虞安吉帖。

《十七帖》目錄主要依據收藏於香港中文大學的孔氏岳雪樓本《十七帖》,孔氏岳雪樓本為“僧權”全本,摹刻於南朝梁內府所藏原跡。