基本信息

【名稱】《游大龍湫記》

【年代】 清代

【作者】 戴名世

【體裁】散文

作品原文

游大龍湫記[1]

距樂清六十里[2],有村曰芙蓉,倚天而濱海。余以歲辛巳四月三十日[3],由芙蓉逾丹芳嶺,至能仁寺[4]。坐少頃,出寺門裡許,有泉曰燕尾泉。水自大龍湫來,為錦溪。錦溪之水至此從巨石落下,成小瀑布。石中高而旁低,水分左右下,若燕尾然。循錦溪而行,凡三四里,有峰屹立溪水中,旁無所倚,高數百丈,兩股如蟹螯[5],望之若剪刀然,曰剪刀峰。至峰下行百餘步,又變為石帆,張於空中,曰一帆峰。又行百餘步,又變為石柱,孤撐雲表[6],曰天柱峰。左右皆石壁峭削[7],詭狀殊態[8],不可勝數。

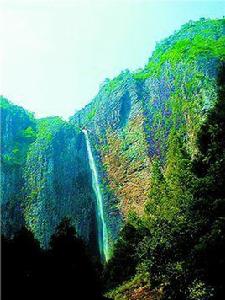

又行百餘步,徑窮路轉,得大龍湫,為天下第一奇觀。水自雁湖合諸溪澗[9],會成巨淵,淵深黑不可測。其側有石檻[10],中作凹,水從凹中瀉下,望之若懸布,隨風作態,遠近斜正,變幻不一:或如珠,或如毬[11],如驟雨,如雲,如煙,如霧;或飄轉而中斷,或左右分散而落,或直下如注,或屈如婉蜒。下為深潭,觀者每立於潭外,相去數十步,水忽轉舞向人,灑衣裾間[12],皆沾濕。忽大注如雷,忽為風所遏[13],盤溪橫而不下[14]。蓋其石壁高五千尺,水懸空下,距石約一二尺許,流數丈,輒已勢遠而力弱,飄飄濛濛,形狀頓異。他處瀑布皆沿崖直走,無此變態也。潭之外有亭,曰忘歸亭;其側有亭,曰觀不足亭。而龍湫右側絕壁,曰連雲障[15],障上有風洞,每洞口木葉飛舞,則大風疾作。

相傳大龍湫上數里,復有上龍湫,飛流懸瀉,亦數百丈,與大龍湫相似。昔有白雲,雲外二僧居之,地僻無人跡,今不知其處矣。

余性好山水,而既游雁盪,觀大龍湫,御風,恍惚仙去。今追而記之,不能詳也。

作品注釋

[1]大龍湫(qiu秋):瀑布名,在浙江溫州雁盪山。

[2]樂清:縣名(今為浙江省轄縣級市)。

[3]辛巳:公元1701年(康熙四十年)。

[4]能仁寺:在雁盪山,宋初僧人全了結庵於此。公元999年(宋真宗鹹平二年)建。

[5]蟹螯(āo熬):螃蟹大腿。

[6]雲表:雲外。

[7]峭削:石壁陡峭,有如月削.

[8]詭狀:奇形怪狀。

[9]澗:兩山之間的流水。

[10]石檻(kān砍):指巨石橫臥,如門檻狀.

[11]毬(qiú求):又稱鞠,圓形,皮製成,是古代的一種遊戲用品,玩時用足踢,謂之“踢毬”或“蹋鞠”。此處藉以形容水從兩高崖下泄的—種狀態。

[12]裾(jū居),衣服大襟.

[13]遏(è諤):阻。

[14]溪:疑為“渦”字之誤。“盤渦”形容水之盤旋。

[15]障:取“屏降”之意。

[16]石城:雁盪東谷諸峰之一。

[17]霞障:雁盪絕壁,高約六十丈,色彩斑爛,連亘百餘丈。

[18]罅(xiá下):縫隙。

作品簡析

此文通篇寫景,中間不夾抒情,不發議論,在戴名世的“記”體散文中,也是一格,但為數不多,類似的還有《雁盪記》等。作品筆調清新健朗,能於平中見奇,對大瀑布的描寫,有聲勢,有變化,或細或粗,或緩或急,連帶而下,中間以“或”、“如”、“忽”等字相接,窮形極態,使人讀後有身臨其境之感。

作者簡介

戴名世

(1653~1713)清代文學家。字田有,一字褐夫,號南山,別號憂庵。“桐城派”奠基人。20歲授街養親,27歲所作時文為天下傳育,公元1687年(清康熙二十六年),以貢生考補正蘭旗教習,授知縣,因憤於“悠悠斯世,無可與語”,不就。漫遊燕、越、齊、 魯、越之間。1709年(康熙四十八年)中進士第一,殿試中一甲二名,授翰林院編修。1711年(康熙五十年),《南山集》案發,下獄,後被殺於市。同族後人戴衡蒐集整理遺文,編成《戴南山先生全集》14卷,光緒(清德宗年號,公元1875~1908)時刊行傳世。