清源岩景區

清源岩景區景區概述

清源岩,為泉州城北屏障,主要由清源山、靈山、九日山三大景區組成,海拔498公尺,面積62平方公里,主景區距泉州城區3公里。清源山風景名勝區是國務院頒布的國家重點風景名勝區。清源之奇以石,清源之靈以泉。元人贊“閩海蓬萊第一山”清源山右峰峻峭,中峰巍峨,左峰迤邐。層巒疊嶂,壑深洞幽,曾以三十六洞天名其精華景物如老君岩、千手岩、賜恩岩、五台岩和清源洞尚保存原貌;巢雲岩、寒山岩、紫澤洞尚有遺蹟。這些岩洞,或妙景天成,或人工雕造,都各具特色,各臻其美。

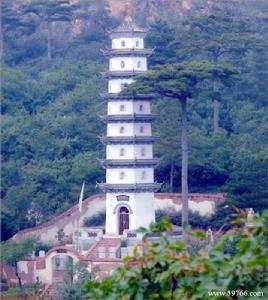

舍利塔

舍利塔景區內最引人注目的是四處享有“中國之最”的文物景點:位於羽仙岩下的中國現存最大的宋代道教石雕老君造像,被譽為“老子天下第一”;位於碧霄岩的中國現存年代最早、保存最完整、位於最東南的元代藏傳佛教(喇嘛教)“三世佛”石雕造像;唐武德中,穆罕默德門徒三賢、四賢來泉傳教,歿葬靈山,是中國現存最古老、最完好的伊斯蘭教聖墓,旁有鄭和第五次下西洋到此禱告的“行香”碑;九日山有中國現存最多的宋代祈風石刻。

此外,千手岩的釋迦牟尼造像,賜恩岩的白衣觀音造像,均雕於北宋元佑年間,具有很高的歷史、藝術價值。清源山的泉有一百多眼。著名的叫“孔泉”,也稱“虎浮泉”,泉從一斜臥大山石孔隙中迸出,細流清清,常流不絕。清源、泉山因此得名。彌陀岩側的“泉窟觀瀑”。在雨季有“虹雨千層吹不斷,琉璃萬斛涌還多”的景象;而在旱季,則凝脂潛滴,須待上方水庫放閘,人工造瀑。

歷代文士、武將、高僧、權貴游山,留下400方碑刻和崖刻。北宋米芾的“第一山”,明將俞大猷的“君恩山重”,現代高僧弘一法師遺墨“悲欣交集”,備受景仰。曾在清源山上結廬讀書而成就頗豐有唐代的歐陽詹、林蘊、林藻,明代的李光縉、王慎中、顧碧等。在清源山修行和羽化道長、高僧不乏其人。清源山流傳無數的典故、傳說、神話等等,使名山更具深刻的文化內涵。

景區景點

老君岩

老君岩 在清源山西側,位於羽仙岩羅山、武山之下,是中國現存最大的道教石雕,是北宋精湛技藝石雕藝術的集

老君岩

老君岩據《泉州府志》記載:“石像天成,好事者略施雕琢”而成。石像頭戴風帽,額紋清晰,雙耳垂肩,蒼髯飛動,臉含笑容,左手依膝,右手憑几,背屏青山,巍然端坐,更顯空山幽谷,離絕塵世。頭、額、眼、髭、須等細部雕刻獨具匠心。整個石像衣褶分明,刀法線條柔而有力,手法精緻,誇張而不失其真,渾然一體,毫無多餘痕跡。逼真生動地表現老子慈樣、安樂的神態。該造像被列為全國文物保護單位。

千手岩

千手岩 即千手岩寺,位於泉州市清源山風景區,寺旁有石碑一方,上刻“第一山”,系宋書法家米芾手跡。寺內

千手岩

千手岩彌陀岩

彌陀岩 位於左峰山腰“一嘯台”上。元至正二十四年(1364年)依石壁建仿木構石室,面寬5.6公尺,門額刻“阿彌陀佛”。室後壁岩面浮雕阿彌陀佛立像,高5公尺,為省重點文物保護單位。岩外有“一線天”、“雲台”、“連心石”、“泉窟觀瀑”、“泓一法師舍利塔”等景觀。

碧霄岩

碧霄岩,位於彌陀岩東南方,建於元至元二十七年(1290年)原有石構建築,已廢。岩壁上浮雕三世尊坐像,為省重點文物保護單位。岩上方為上碧霄,有平台,崖刻“壽”字,4公尺見方。從台灣迎回的廣欽法師的靈骨也埋在碧霄岩邊,並建石塔,以供瞻仰。

瑞像岩 位於碧霄岩東側,北宋元右二年(1086年)依天柱峰山石雕刻“釋迦瑞像”立姿,高4.4米。明成化十九

瑞像岩

瑞像岩瑞像岩是清源山風景名勝區“幽谷梵音”意境區內的主要景點之一。1961年5月公布為福建省重點文物保護單位。矗立在天柱峰上的瑞像岩石室,創建於宋元祜二年(公元1087年),初為木構,明成化十九年(公元1483年)改為仿木石構建築。石室內的宋代石雕釋迦瑞像,以天然崖璧雕鑿而成,高4.62米,寬2米,作立狀。佛像莊嚴大方,端莊慈祥,雕工精湛,是研究中國古代建築和佛教石雕藝術的重要實物資料。石室左側有明威將軍泉州衛指揮僉事李瀚所書的“重興瑞像岩記”石刻碑文一方,記載了宋,明修建設和重修像岩的經過。

與天柱對峙的羅漢峰,怪石嶙峋,千姿百態,猶如一尊尊威武的羅漢,惟妙惟肖,栩栩如生,構成“五百羅漢”朝釋迦的神奇景觀。穿過石室左側的崖洞,豁然開闊,只見三塊巨石恰似三條大蟒蛇,伸頭出洞,故謂“三蟒出洞”。古時在山崖的平台處,建有“望州亭”,可俯瞰古城勝景。崖璧上顯眼的"忘歸"石刻二字,道出了如此美妙的自然景觀和人文景觀,使人流連忘返。

賜恩岩

賜恩岩 位於清源山風景名勝區“奇峰醉月”意境內。賜恩寺內的宋代白衣觀音石造象,是宋元祜年間(公元1086~1093)以天然岩石雕刻而成,佛像莊嚴,雕刻精湛。1996年9月公布為福建省重點文物保護單位。賜恩山上,巨石成片,壘壘疊疊,形成許多天然石洞,石室。其中有一石洞,上刻“高山仰止”四字,為唐朝閩中甲第進士歐陽詹的少年讀書處,名曰“歐陽洞”。歐陽詹少有大志,剛毅過人,在洞中潛心苦讀,終於在唐貞元八年(公元792年)“五試於禮部”,以優異的成績與著名青年文士韓愈同中進士,時稱“龍虎榜”。此後,福建文風大盛,英才輩出。後人稱其為“閩文之祖,閩學之師”。至今遊人至此,無不駐足一睹勝跡。

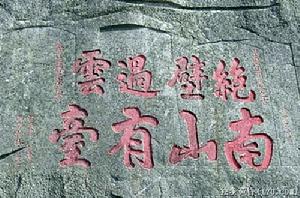

南台岩 是清源山風景名勝區“山海大觀”意境區的主要景點之一。因位於右峰之巔、清源洞之南,故名南台岩。

南台岩

南台岩南台岩的獨特之處,不僅在於其地勢險要,岩石兀立,而且還是一處儒、道、釋三教合一的著名勝跡。在這幽雅的環境中,儒教的魁星閣、道教的三清殿、佛教的大雄寶殿,歷史悠久,森然並列,和睦相處,實屬罕見。晚唐詩人韓登臨南台,留下了“四序有花常見雨,冬無雪卻聞雷”的著名詩句。現南台閣內是“千年福鍾”,悠悠鐘聲送給人們聲聲祝福。“南台夕照”為清源山著名勝景。

清源洞

清源洞,亦名純陽洞,是清源山風景名勝區“山海大觀”意境區內的主要景點之一。清源洞位於清源山頂峰,系清源山三十六岩洞之首,十人稱之為“第一洞天”。進山門順石階而上左側立有明萬曆三十六年(公元1068年)紀德碑一方,上刻:“泉山之句載於漢書,故以名州清源是也。四方賓客,本州士庶,樂慕名勝,遊覽不絕…”

清源洞始建於南宋紹興年間,有觀空樓、佛祖殿,裴仙祠等建築。相傳南宋紹興年間,有裴道人因追趕一條傷害生靈的巨蟒到此,見巨蟒遁入洞中,遂覆以石,坐化於洞口,使巨蟒不能復出為禍,故此洞又名“裴仙洞”。洞頂岩石,山藤攀掛,古色蒼然。洞頂原建“千峰紫翠亭”,現只留下“蛻岩”,“羽化登仙”,“有仙則名”等歷代石刻數方。在清源洞的長方形台地原址上,1998年重建了裴仙祠,觀音殿和文昌閣。

虎乳泉

虎乳泉 位於“清源天湖”上方的岩坡上。據《寰宇記》云:“《漢書》朱買臣傳謂東越王所保之泉山是也”,南

虎乳泉

虎乳泉“虎乳泉”旁有“孔泉”石刻。泉眼上下皆石,上石如殼,下石如砥,中坼有孔竅,泉從隙縫裡流出,注入一方形石孔中。上有呂道人題刻“虎乳”和宋朱熹撰寫的“源頭活水”石刻。

“虎乳泉”長年不涸,遊人耳貼岩石,可聞其岩下傳出“咕咚”的陣陣響聲。相傳曾有乳水不足之母老虎,每天帶小虎到泉邊啜飲,以水代乳,小虎竟壯健長大。雖是傳說,但“虎乳泉”甘甜似乳,澄澈清冽,以其泉泡茶,香氣獨特,沁人心脾。

靈山伊斯蘭聖墓

靈山伊斯蘭聖墓 是中國現存最古老、最完好的伊斯蘭教聖跡,在清源山風景名勝區靈山景區內。1988年1月公布

靈山伊斯蘭聖墓墓碑

靈山伊斯蘭聖墓墓碑現存兩墓並列,墓蓋用花崗岩雕刻,墓後倚山建馬蹄形迴廊,高約3米,迴廊中的幾根石柱頗似織布的稜子,古建築專家稱之為棱形柱,具有典型的唐代建築特色。廊內有歷代石碑5方,正中為元至治二年(公元1322年)立的阿拉伯文輝綠岩碑刻,記述兩位先賢在法厄福爾時代(學者考證:“法厄福爾時代系古代阿拉伯對唐朝皇帝的稱呼”)來到這個國度。

右側一方為明永樂十五年(公元1417年)鄭和第五次下西洋途經泉州,來此祭告行香後屬下為之所立的記事碑,上刻:“欽差總兵太監鄭和前往西洋忽魯謨斯等國公幹,永樂十五年五月十六日於此行香,望聖靈庇佑。鎮扶蒲和日記立”。

墓上的石亭系1962年重建,墓周圍還有一些歷代的伊斯蘭教徒的石棺墓,上刻伊斯蘭教常用的“雲月”圖案或《古蘭經》片段。墓前放有一天然巨石,風吹欲動,手推能晃,故稱“風動石”,明代泉州知府周道光題刻“碧玉毬”三個大字。這塊風動石是泉州著名八景之一,曰“玉球風動”。伊斯蘭教聖墓已成為研究泉州海外交通史及伊斯蘭教傳播史的重要史跡。

九日山祈風石刻群

九日山祈風石刻群 位於清源山風景名勝區九日山景區內,為中國古代海上絲綢自路的重要史跡,1988年1月公布

九日山祈風石刻群

九日山祈風石刻群這些石刻是古泉州海外交通的重要史跡,也是中國與亞非各國人民友好往來的見證,從而領略到泉州在中國史和世界史上的特有地位。1991年2月聯合國教科問組織“海上絲綢之路”綜合考察團來泉州考察,各國專家學者對此勝跡讚嘆不絕,並留下了考察記事石刻一方,又為九日山增添了光彩。

景區特產

清源茶餅

清源茶餅相關榮譽

1985年10月公布為福建省重點文物保護單位。

1988年1月公布為全國重點文物保護單位。

旅遊攻略

門票價格:30元

清源岩最佳旅遊季節:清源岩風景名勝區屬花崗岩地貌的山地丘陵,地勢起伏、岩石突兀,主景區最高海拔498米。地質結構是通過多次構造運動和岩體侵人所形成的,岩體外部呈黑褐色,岩層節理不發達,成土因質以坡積物居多,土壤為溫潤型;年平均氣溫17度-21.3度C之間,年平均降水量在1202-1550毫米之間,全年無霜期358天;清源山冬暖夏涼,氣候溫暖濕潤,一年四季均適宜觀光旅遊。

清源岩

清源岩清源岩住宿:新車站附近很多招待所都不錯雙標的大約50-70左右!有空調衛生間:海洋招待所、東大招待所和農房招待所

清源岩美食:景區內有農家自己燒的降火青草茶,價格不貴。在半山腰天池風景區有個美食坊,那裡有不少水果,油炸的,燒烤,農家菜,豬血,價格也是實惠。

景區風光

|  |

相關詞條

相關資料

http://www.izy.cn/travel/aa/1222.htmlhttp://www.pigtour.com/Info/P35/C20/S14689.Html

http://www.tourunion.com/spot/jd/4667.htm

http://www.tourunion.com/spot/jd/4661.htm