定義及分類

衛星圖顯示墨西哥灣油污帶進入海洋環流

衛星圖顯示墨西哥灣油污帶進入海洋環流研究意義

海洋環流與國防,航運,漁業,氣候等都有著千絲萬縷的聯繫,因此有必要深入了解其形成及預測技術。影響和產生海流的力

引起海水運動的力:重力,壓強梯度力,風應力,引潮力。海水運動後派生的力:科氏力(Coriolisforce),摩擦力(frictionforce) 。重力

地心引力與地球自轉產生的慣性離心力的合力。習慣上將單位質量物體所受重力稱為重力加速度,以g表示。與緯度和海水深度有關:海面上赤道到極地差為0.052m/平方米,在中緯度,海面與10km深處的差為0.031m/平方米。因此,在海洋研究中,一般視其為常數9.8m/平方米。重力勢(potentialofgravity):從一水平面逆重力方向移動物體到另一高度所做功。

等勢面:位勢相等的面叫等勢面。處處與重力垂直的面稱水平面。

海平面(sealevel):海洋表面的平均位置。

壓強梯度力

等壓面:壓強相等的面。壓強梯度力:水體所受靜壓力的合力為

f=f1-f2=P·A-(P+△P)·AP·A

單位質量水體所受的靜壓力的合力:與等壓面垂直,指向壓力減小的方向。即與壓強梯度方向相反。

流體靜力學方程:

正壓場:等壓面與等勢面平行

斜壓場:等壓面相對等勢面發生傾斜時。

海洋內壓場:由海洋中密度差異形成的斜壓狀態。在海洋上部斜壓性很強。

外壓場:外部原因(風、降水、江河徑流)引起海面傾斜產生的壓力場。

風應力

切應力,將大氣動量輸送給海水,目前,只能以經驗公式給出科氏力

摩擦力

體積力,分子粘性力(molecularviscosity)和湍流粘性力(turbulentviscosity)海水動力學方程

(Dynamic equation of sea water)運動方程:牛頓第二定律

速度V是時空的函式,即V=V(x,y,z,t)

實質微商:

連續方程:質量守恆定律在流體中的套用。

海流成因

(Cause of Current)一、風生:風生海流(WindDrivenCurrent)

二、溫鹽變化引起:密度流(DensityCurrent)

地轉流(Geostrophic Flow)

均勻海洋中地轉流

(Geostrophicflowofhomogenizedocean)1、地轉流(geostrophicflow)定義:

壓強梯度力水平分力與科氏力達到平衡時的穩定流動。

2、特點(characters):

1)地轉流流速大小與等壓面和等勢面的夾角的正切成正比,與科氏參量成反比;

2)沿兩面的交線流動,北半球流向偏在壓強梯度力水平分力右方90度;

3)在北半球,面向流去的方向,右面等壓面高,左面低。

4)內壓場引起的等壓面傾斜主要體現在海洋的上層,隨深度增加而減小。外壓場引起的等壓面傾斜則直達海底。

二層海洋中地轉流

(Geostrophicflowoftwo-layered-ocean)1)等壓面傾斜與等勢面傾斜方向相反,若上層流速小於下層流速,傾斜方向相同。

2)流向沿三面交線流,且面向流去方向右面密度小,左邊大。右邊溫度高,左邊低。

風海流

(WindDrivenCurrent)無限深海風海流

(亦稱漂流)(Wind Driven Current of Deep Sea/Drift)艾克曼(Ekman)於1905年根據南森在北冰洋考察時發現凍的漂流方向與風向不一致。

1、定義:海水摩擦力(friction)和科氏力(Coriolis)平衡時的穩定流動。

假定:I.均勻;II.海區無限寬廣,海面無起伏;III.風場均勻,只沿x方向吹;IV.只考慮垂直渦動粘滯系量引起的水平方向的摩擦力,且視為常數;V.科氏力不隨緯度變化。

方程:

邊界條件(boundarycondition):海面(surface)z=0

海底(bottom):u=v=0

解:

其中:

2、空間結構:

1)表層流速最大,流向偏向風向的右方45度;

2)隨深度增加,流速逐漸減小,流向逐漸右偏;

3)至摩擦深度,流速是表面流速的4.3%,流向與表面流向相反,可忽略;

4)連線各層流速的矢量端點,構成艾克曼螺鏇線(Ekmanspiral)。

淺海風海流

(Wind driven current of shallow sea)水深越淺,從上層到下層的流速矢量越是趨近風矢量的方向。

風海流體積輸運(Bulktransmissionofwinddrivencurrent)

無限深海風海流垂直風向輸送,北半球在風向的右邊,南半球相反。淺海風海流存在岸、底摩擦,在x,y方向都有輸送。

風海流的附效應

(Attachedeffectsofwinddrivencurrent)升降流(up&downwelling):

1)順岸風(coastwisewind)

2)氣鏇(Cyclone)與反氣鏇(anticyclone)

3)輻散(Divergence)、聚(Convergence)帶等引起

慣性流

(InertialCurrent)科氏力和加速度達平衡

(1)u+(2)v:

(1)v-(2)u:

流速、流向,水質點運動是等速圓周運動。

水質點運動軌跡

對方程式積分:

1.軌跡是圓形

2.半徑為(Radius):與緯度有關。

3.周期(Cycle):

4.頻率(Frequency):

5.北半球為順時針鏇轉,南半球相反。

f=0.0001/s,T=17.4h

V=0.1m/s,r=1km

V=1.0m/s,r=10km

6.中緯度慣性流:周期為17-18h,半徑1-10km.

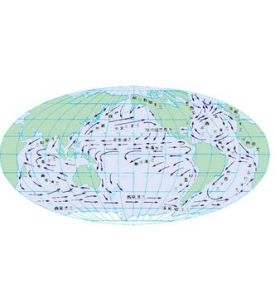

大洋環流及水團結構

(Circulation & Structure of Water Mass)大洋環流的成因

(CauseofCirculation)一、風生大洋環流(WindDrivenCirculation)

1.西向強化理論(WesternIntensificationTheory):IntheNorthAtlanticandNorthPacificthecurrentsflowingonthewesternsideofeachoceantendtobemuchstrongerandnarrowerincrosssectionthanthecurrentsontheeasternside.科氏參量隨緯度變化。

2.Stommel理論:

1948,風應力、鉛直湍切應力及科氏力等的平衡關係。將大洋視為等深矩形風應力隨緯度變化。

三種科氏參量情況下的解結果:

3.Munk理論:

1950,考慮均質大洋邊界側向摩擦力作用,將北太平洋為三角形,得到與實測海流相似的結果。

二、熱鹽環流(ThermohalineCirculation)

由溫、鹽變化引起的環流。相對而言,在大洋中下層占主導地位。

大洋主溫躍層穩定性:

低緯海區有淨的熱輸入,表明深層有冷水上升,有效阻止熱量從表面向下擴散。使躍層深度保持穩定。

黃觀點:

風生大洋環流(Winddrivencirculation):風應力驅動,密度差異控制建立起的環流。

熱鹽環流(Thermohalinecirculation):密度差驅動的環流(包括風、熱通量、水通量及海洋內部混合等)

海洋表層環流的地理分布

(DistributionofSeaSurfaceCirculation)1、副熱帶海區反氣鏇式環流(Anticyclonecirculation):

太平洋(Pacific)、大西洋(Atlantic):南半球和北半球都存在。

印度洋(Indianocean)南半球與大西洋(Atlantic)和太平洋(Pacific)相似,北半球冬夏環流形式受季風影響不同,冬半年是反氣鏇式環流,夏季則消失。

2、氣鏇式環流(cyclonalcirculation):

太平洋和大西洋的亞北極海區受極地弱東風的影響。

大洋表層環流各流系的特徵

(CharactersofSeriesofSurfaceCirculation)一、赤道流系(Equatorialcurrent):

1.南、北赤道流(South/Northequatorialcurrent)對應信風帶(tradewindband),亦稱信風流。南北不對稱,夏季北赤道流在10°N到20°N—25°N之間,南3°N—10°S之間。冬季稍偏南。赤道流自東向西逐漸加強。

2.赤道流系特徵(Charactersofequatorialcurrent)

主要100—300m的上層,平均流速0.25—0.75m/s。下部有強大的躍層存在,躍層以上溫暖高鹽的表層水。溶解氧含量高,營養鹽低。赤道流是高溫、高鹽、高水色及透明度大為特徵的流系。

3.印度洋赤道流系特徵(CharactersofIndianequatorialcurrent)

主要受季風(monsoon)控制。11月至翌年3月盛行東北季風,5—9月盛行西南季風。

4.赤道逆流(Equatorialcountercurrent)

對應赤道無風帶,平均位置在3°N—10°N之間。逆流區有充沛的降水,相對赤道流具有高溫、低鹽特徵。它與北赤道流之間存在輻散上升運動,水色和透明度也相對降低。

5.赤道潛流(Equatoriallatentcurrent)南赤道流區下方溫躍層內,與赤道流相反自

西向東的流,成帶狀分布,厚約200m,寬300km,最大流速達1.5m/s。流軸常與溫躍層一致,向東變淺。

二、西邊界流(Westboundarycurrent):

1.大洋西側沿大陸坡從低緯向高緯的強流。太平洋黑潮(KuroshioCurrent)和東澳流(EastAustraliaCurrent),大西洋灣流(GulfStream)和巴西流(BrazilCurrent),印度洋莫三比克流。是反氣鏇環流一部分,赤道流的延續。與近岸水相比,具有高溫、高鹽、高水色和透明度大等特徵。北強南弱。

2.灣流(GulfStream):佛羅里達流與安的列斯流匯合處視為起點。北上經1200km,到哈特拉斯角,又離岸向東,直到45°W附近的格陵蘭灘以南,行程2500km。然後轉向東北,橫越大西洋——北大西洋流。灣流在海面寬度100—150km,表層最大流速2.5m/s,最大流速偏在流軸左方,沿途流量不斷增大,影響深度可達海底。兩側有自北向南的逆流存在。灣流方向左側為高密冷水,右側低密暖水,水平溫度梯度高達10°C/20km。等密線傾斜滲達2000m以下。絕大部分達海底。有彎曲現象,流軸彎曲足夠大,與主流分離,在南側形成氣鏇式冷渦,在北側則形成反氣鏇式暖渦。空間特徵尺度為數百千米,有時存在幾年,沿灣流相反方向移動。

3.黑潮(KuroshioCurrent):菲律賓群島東側北上,主流從台灣東側經台灣和與那國島之間水道進入東海,沿陸坡向東北方向流動。到九州西南方一部分向北層對馬暖流,經對馬海峽進入日本海。在此之前也有一部分進入黃海稱黃海暖流,具有風生補償流特徵。黑潮主幹經吐噶喇海峽進入太平洋,沿日本列島流向東北。在35°N附近分兩支:主幹轉向東流直到160°E,稱黑潮延續體,一支在40°N附近與親潮(OyashioCurrent)匯合轉向東流匯於黑潮延續體,橫過太平洋。西邊界流每年向高緯輸送熱量,約同暖氣團輸送熱量相等。

三、西風漂流(Westwinddrift):

1.北太平洋漂流(NorthPacificdrift):是黑潮延續體的延續。在北美沿岸附近分為兩支:向南一支稱為加利福尼亞流(CaliforniaCurrent),匯於赤道流(EquatorialCurrent);向北一支稱為阿拉斯加流(AlaskaCurrent),它與阿流申流匯合,連同亞洲沿岸南下的親潮(OyashioCurrent)共同構成北太平洋高緯海區氣鏇式小環流。

2.北大西洋漂流(NorthAtlanticdift):在歐洲沿岸附近分為三支,中支進入挪威海,稱挪威海流(NorwegianCurrent);南支沿歐洲海岸向南,稱加那利流(CanaryCurrent),在向南與北赤道流匯合,構成北大西洋反氣鏇式環流;北支流向冰島南方海域,稱伊爾明格流,與東、西格陵蘭流及北美沿岸拉布拉多流(LabradorCurrent)構成。北大西洋高緯海區氣鏇式小環流。

3.南極繞極流(AntarcticCircumpolarCurrent):由於南極海域連成一片,南半球西風飄流環繞整個南極大陸,是一支自表至底、自西向東的強大流動,其上部是漂流,下部為地轉流。南極鋒位於其中,大西洋和印度洋平均位置為50°S,太平洋位於60°S。極鋒兩側海水特性、氣候特徵有明顯差異。極地海區乾冷、亞南極海區為極地氣團與溫帶海洋氣團輪流控制,季節性明顯。

4.南極輻聚帶(AntarcticConvergentZone):風場分布不均,低溫、低鹽、高溶解氧的表層水在極鋒向極一側輻聚下沉。南極繞極流在太平洋東岸向北分支為秘魯流(PeruCurrent),大西洋本格拉流(BenguelaCurrent),印度洋西澳流(WestAustraliaCurrent)。分別在各大洋中向北匯入南赤道流(SouthEquatorialCurrent)。

5.“咆哮45°”或“咆哮好望角”:頻繁的氣鏇活動,降水量較多,海況惡劣。特別南半球的冬季,風與浪更大。

四、東邊界流(Eastboundarycurrent):

太平洋的加利福尼亞流(CaliforniaCurrent)、秘魯流(PeruCurrent),大西洋的加那利流(CanaryCurrent)、本格拉流,印度洋的西澳流(WestAustraliaCurrent),都是寒流。他們的流幅寬、流速小、影響深度淺,水色低、透明度小。上升流是東邊界流海區的一個重要水溫特徵。

原因:信風常年沿岸吹,風速分布不均,近岸小,海面大,海水離岸運動。另外,來自高緯海區的寒流,形成大氣冷下墊面,上層大氣層結穩定,有利海霧形成,因此乾旱少雨。與西邊界流區具有氣候溫暖、雨量充沛的特點形成明顯的差異。

五、亞北極海流:氣鏇式環流(Cyclonalcirculation)

大西洋(Atlantic):伊爾明格、東格陵蘭(EastGreenland)、西格陵蘭(WestGreenland)、拉布拉多(Labrador)、西風漂流(westwinddrift)。太平洋(Pacific):阿拉斯加(Alaska)、阿留申、親潮(Oyashio)、西風漂流(westwinddrift)。

六、極地環流(Polarcirculation)

北冰洋中的環流:從大西洋進入的挪威流及一些沿岸流。加拿大海盆為一巨大反氣鏇式環流,從楚奇科海穿越北極到達格陵蘭海,部分西折,部分匯入東格陵蘭流,把大量的浮冰攜帶進入大西洋。

南極海區環流:南極大陸邊緣一個很窄範圍內,極地東風作用,形成一支自東向西繞南極大陸邊緣的小環流,稱為極地東風環流。與南極繞極流間,形成南極輻散帶(Antarcticdivergentzone)。與南極大陸間形成海水沿陸架的輻聚下沉,即南極大陸輻聚區(Antarcticconvergentzone),亦是南極陸架表層海水下沉的動力學原因。

七、副熱帶輻聚區(Subtropicalconvergentzone):

反氣鏇大環流的中間海域,流向不定,流速甚小。表層海水輻聚下沉——副熱帶輻聚區,把大洋表層鹽度最大、溶解氧含量高的溫暖水帶到表層以下,形成次表層水。

副熱帶逆流(subtropicalcountercurrent):天氣乾燥晴朗,風力微弱,海面較平靜。海水輻聚下沉,懸浮物少,具有世界上最高的水色和最大透明度,“海洋沙漠”。

馬尾藻海:北大西洋20—35°N,40—75°W,透明度最大。又稱“馬緯度”:南北緯30°,此處無風,運馬的船在此處停留,船上的淡水不足,將馬趕入海中,後稱“馬緯度”。

世界大洋上層鉛直向環流赤道海區,海水輸運有南北分量,導致海水的輻聚下沉與輻散上升運動,由於連續性,在一定深度上形成了經向的次級小環流。所處深度較淺,變動於50—100m之間。使赤道海區表面的熱量和淡水盈餘向高緯方輸送,部分調節了熱鹽的分布況。

大洋水團及表層以下環流

(WaterMass&UndersufaceCirculation)一、大洋表層以下的環流(Undersurfacecirculation)

I.次表層水的運動和分布(Movementanddistributionofsubsurfacewater)

1)表層水(surfacewater)以下與大洋主溫躍層以上的海水。

2)副熱帶海域的表層水下沉形成的。

3)高鹽高溫,只能下沉到表層水以下的深度上。

4)大部分水體流向低緯一側,沿主溫躍層散布,少部分流向高緯一側。

II.大洋冷水區環流(Circulationofcoldwaterzone)

1.中層水的運動(Movementofintermediatewater)

1)南極輻聚區和西北輻聚區下沉的海水形成,帶有源地低鹽的特徵。溫度較低,故密度較大,分布在次表層水之下。

2)南極輻聚下沉的海水,溫鹽特徵為2.2°C與33.8,下沉到800—1000m深度上,一邊參加南極繞極流,一部分水體向北散布進入三大洋。大西洋可達25°N;太平洋可越過赤道,印度洋在南緯10度。

3)高鹽中層水:北大西洋的高鹽地中海水(溫13°C,鹽37)由直布羅陀海峽溢出,下沉到1000—1200m深度上,然後向西、西南和東北方向散布。印度洋中的紅海高鹽水(溫15°C,鹽36.5)通過曼德海峽流出,在600—1600m深度上沿非洲東岸向南散布,與南極中層水相遇發生混合。

2.大洋底層水的運動(Movementofbottomwater)

1)源地是南極大陸邊緣的威德爾海、羅斯海,其次次為北冰洋的格陵蘭海與挪威海等。普遍認為南極威德爾海是南極底層水的主要來源在冬季冰蓋下海水(鹽34.6,溫-1.9°C)密度迅速增大,沿陸坡下沉到海底,一方面加入南極繞極流向東流,一方面向北進入三大洋。主要沿洋盆西側向北流動。在大西洋可達40°N,與北大西洋深層水相遇,由於南極底層水密度更大,繼續潛入海底向北擴散。

2)北冰洋底層水因白令海峽很淺,不可能進入太平洋,只在偶然情況下,少量海水通過海檻溢出而進入大西洋。因此北冰洋底層水處於幾乎是被隔絕狀態。

3.大洋深層水的運動(Movementofdeepwater)

1)深層水介於中層水和底層水之間,約在2000—4000m的深度上。主要由北大西洋格陵蘭南部的上層海洋中形成。東格陵蘭流與拉布拉多寒流向該區輸送冷的極地水,與灣流混合後下沉(鹽34.9,溫近3°C)向整個洋底散布。在大洋西部接近40°N,與來自南極密度更大的底層水相遇,在其上向南流去,直到南大洋。

2)貧氧是深層水的主要特徵。

二、水團的定義和分析方法(Definitionofwatermass&analysis)

1、水團的定義:watermass

源地和形成機制相近,具有相對均勻的物理、化學和生物特徵及大體一致的變化趨勢,與周圍海水存在明顯差異的宏大水體。“內同性”“外異性”長期來把溫鹽特性作為分析水團的主要指標溫鹽圖解判定水團的數目。

2、水團的分析方法(analysisofwatermass)

1)定性的綜合分析方法(經驗法):定性描述

2)濃度混合分析方法:定量地確定水團邊界和混合區

3)機率統計分析法:目前已被套用的主要有海水特徵頻率分析法,判別分析法、聚類分析法等

4)模糊數學分析方法:隸屬函式描述一水體元對水團的隸屬度

3、水型和水系(watertype&waterseries)

1)水型(watertype):性質完全相同的水體元的集合

2)水系(waterseries):符合一個給定條件的水團的集合。即只考慮一種性質相近即可。“沿岸水系”,“外海水系”,“暖水系”,“冷水系”。

4、水團的核心、強度、邊界與混合區(Core、intensity、boundaryofwatermass&mixingzone)

核心:有一部分水體是該水團典型特徵的代表,即為核心。黃海冷水團“冷中心”特徵水平的升降反映水團特徵型水平升降。核心位置的變動反映水團位置變動的趨向。

強度:描述水團增強減弱的情況,2種強度指水團占據的空間範圍特徵水平,如高溫水團,升溫增強,低溫水團,升溫減弱。

邊界與混合區:兼備內同性與外異性的這部分水體的外包絡面。“域”“過渡區”“混合區”

混合帶:大面圖上,“海洋鋒”;斷面圖上稱“過渡層”“躍層”

三、大洋水團(Watermass)

1、表層水(surfacewater):富溶解氧。

2、次表層水(subsurfacewater):高鹽

3、中層水(intermediatewater):低鹽;高鹽中層水:地中海,紅海

4、深層水(deepwater):貧氧.

5、底層水(bottomwater):高密。

6、海洋鋒(seasharp)和中尺度渦(mesoscaleeddy)

中國海環流

(CirculationofChinasea)1.東中國海環流(CirculationofEastChinasea)

2.黑潮分支與主要作用(BranchofKuroshioanditseffect)

觀測、研究及套用(Measurement,ResearchandApplication)

一、觀測手段(Measuringmethod)

直讀式海流計、列印海流計、安德拉海流計、ADCP

1、定點浮標(Anchoredbuoy)

2、漂流浮標(Driftbuoy)Argo浮標

3、聲學都卜勒海流計(ADCP:AcousticsDopplerCurrentProfiler)

4、遙感(Remotesensing):微波高度計(microwavealtimeter)測表面流。

二、研究(Research)

1、調查資料分析

2、理論研究

3、數值分析

三、套用(Application)

軍事、航運、漁業和氣候等