簡介

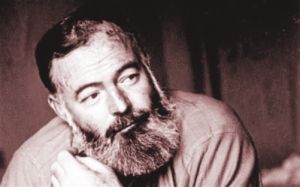

海明威

海明威 1899年7月21日,海明威出生在美國伊利諾州芝加哥郊外橡樹園鎮一個醫生的家庭,他的父親酷愛打獵、釣魚等戶外活動,他的母親喜愛文學,這一切都對海明威日後的生活和創作產生了不少的影響。中學畢業後,海明威在美國西南的堪薩斯《星報》當了6個月的實習記者。這家報館要求新聞報導簡捷明快。海明威在《星報》受到了良好的訓練。

第一次世界大戰爆發後,海明威懷著要親臨戰場領略感受戰爭的熱切願望,加入美國紅十字會戰場服務隊,投身義大利戰場。

大戰結束後,海明威被義大利政府授予十字軍功獎章、銀質獎章和勇敢獎章,獲得中尉軍銜。伴隨榮譽的是他身上237處的傷痕和趕不走的惡魔般的戰爭記憶。

康復後的海明威作為加拿大多倫多《星報》的記者常駐巴黎。他對創作懷著濃厚的興趣,一面當記者,一面寫小說。他的創作得到當時著名小說家的鼓勵和指點。在近10年的時間裡他出版了許多作品,其中最有名的是《太陽照常升起》。《太陽照常升起》是海明威第一部重要的小說。寫的是像海明威一樣流落在法國的一群美國年輕人。他們在第一次世界大戰後,迷失了前進的方向,戰爭給他們造成了生理上和心理上的巨大傷害,他們非常空虛、苦惱和憂鬱。他們想有所作為,但戰爭使他們精神迷惘,爾虞我詐的社會又使他們非常反感,他們只能在沉淪中度日,美國作家斯坦因由此稱他們為“迷惘的一代”。這部小說是海明威自己生活道路和世界觀的真實寫照。海明威和他所代表的一個文學流派因而也被人稱為“迷惘的一代”。

1929年,海明威的長篇小說《永別了,武器》是“迷惘的一代”文學的最好作品。小說的主人公亨利是個美國青年,他自願來到義大利戰場參戰。在負傷期間,他愛上了英籍女護士凱薩琳。亨利努力工作,但在一次撤退時竟被誤認為是德國間諜而險些被槍斃。他只好跳河逃跑,並決定脫離戰爭。為擺脫憲兵的追捕,亨利和凱薩琳逃到了中立國瑞士。在那裡,他們度過了一段幸福而寧靜的生活。但不久,凱薩琳死於難產,嬰兒也窒息而亡。亨利一個人被孤獨地留在世界上,他悲痛欲絕,欲哭無淚。小說在戰爭的背景下描寫了享利和凱薩琳的愛情,深刻地指出了他們的幸福和愛情是被戰爭推向毀滅的深淵的。

1928年,海明威離開了巴黎,居住在美國的佛羅里達州和古巴,過著寧靜的田園生活。他經常去狩獵、捕魚、看鬥牛。但不久,第二次世界大戰爆發,海明威無法再過寧靜的生活了。1937年至1938年,他以戰地記者的身份奔波於西班牙內戰前線。在第二次世界大戰期間,他作為記者隨軍行動,並參加了解放巴黎的戰鬥。

1941年底太平洋戰爭爆發後,海明威立即將自己的遊艇改裝成巡艇,偵察德國潛艇的行動,為消滅敵人提供情報。1944年,海明威隨同美軍去歐洲採訪,在一次飛機失事中受重傷,但痊癒後仍深入敵後採訪。第二次世界大戰結束後,他獲得一枚銅質獎章。

1940年,海明威發表了以西班牙內戰為背景的反法西斯主義的長篇小說《喪鐘為誰而鳴》。作品描寫了主人公美國青年喬頓,他志願參加西班牙人民的反法西斯鬥爭,奉命在一支山區游擊隊的配合下,在指定時間炸毀一座具有戰略意義的橋樑。喬頓炸毀了橋樑,在身負重傷的情況下獨自狙擊敵人,等待他的是死亡。喬頓有高度的正義感和責任心,他因自己能為反法西斯鬥爭捐軀而感到光榮和自豪。 海明威和菲德爾·卡斯楚會面

1952年,海明威發表了中篇小說《老人與海》:老漁夫桑提亞哥在海上連續84天沒有捕到魚。起初,有一個叫曼諾林的男孩跟他一道出海,可是過了40天還沒有釣到魚,孩子就被父母安排到另一條船上去了,因為他們認為孩子跟著老頭不會交好運。第85天,老頭兒一清早就把船劃出很遠,他出乎意料地釣到了一條比船還大的馬林魚。老頭兒和這條魚周旋了兩天,終於叉中了它。但受傷的魚在海上留下了一道腥蹤,引來無數鯊魚的爭搶,老人奮力與鯊魚搏鬥,但回到海港時,馬林魚只剩下一付巨大的骨架,老人也精疲力盡地一頭栽倒在陸地上。孩子來看老頭兒,他認為桑提亞哥沒有被打敗。那天下午,桑提亞哥在茅棚中睡著了,夢中他見到了獅子。“一個人並不是生來要被打敗的,你盡可以把他消滅掉,可就是打不敗他。”這是桑提亞哥的生活信念,也是《老人與海》中作者要表明的思想。通過桑提亞哥的形象,作者熱情地讚頌了人類面對艱難困苦時所顯示的堅不可摧的精神力量。孩子準備和老人再度出海,他要學會老人的一切“本領”,這象徵著人類這種“打不敗”的精神將代代相傳。

桑提亞哥是海明威所崇尚的完美的人的象徵:堅強、寬厚、仁慈、充滿愛心,即使在人生的角斗場上失敗了,面對不可逆轉的命運,他仍然是精神上的強者,是“硬漢子”。“硬漢子”是海明威作品中經常表現的主題,也是作品中常有的人物。他們在外界巨大的壓力和厄運打擊時,仍然堅強不屈,勇往直前,甚至視死如歸,他們儘管失敗了,卻保持了人的尊嚴和勇氣,有著勝利者的風度。 海明威一生勤奮創作。早上起身的第一件事,就是進行寫作。他寫作時,還有一個常人沒有的習慣,就是站著寫。他說:“我站著寫,而且是一隻腳站著。我採取這種姿勢,使我處於一種緊張狀態,迫使我儘可能簡短地表達我的思想。”

海明威於1954年獲得諾貝爾文學獎。獲獎原因是:“因為他精通於敘事藝術,突出地表現在他的近著《老人與海》中,同時也由於他在當代風格中所發揮的影響。”對於這一讚譽,海明威是當之無愧的。

獲獎後的海明威患有多種疾病,給他身心造成極大的痛苦,沒能再創作出很有影響的作品,這使他精神抑鬱,形成了消極悲觀的情緒,終於像他的祖父和父親一樣以自殺這種方式解脫了自己。這也是海明威“硬漢子精神”的一種追求吧。1961年7月2日,蜚聲世界文壇的海明威用自己的獵槍結束了自己的生命。整個世界都為此震驚,人們紛紛嘆息這位巨人的悲劇。美國人民更是悲悼這位美國重要作家的隕落。

家族

海明威的父親名為克拉倫斯·艾德蒙茲·海明威(Clarence Edmonds Hemingway),曾畢業於奧柏林大學,畢業後當了一名內科醫生。克拉倫斯的父親是曾參與美國內戰的老兵安森·海明威,安森後來一直在芝加哥經營房地產生意,非常興隆。克拉倫斯是一個狂熱的硬幣收集家與集郵家,亦有收集坡塔瓦圖密印第安人箭頭的習慣。同時,他也是一個業餘標本家,會剝製小動物和鳥類,同時也收集蛇類,放在密封的玻璃罐子中,用酒精保存作標本。

克拉倫斯與海明威的母親格雷斯·霍爾·海明威(Grace Hall Hemingway)在高中時代初次相遇。她是個聲線美妙的女低音,她的母親與老師們都曾鼓勵她從事正統歌劇事業。她高中畢業之後,有5年的時間從事音樂教學、語言與聲音訓練的工作。由於她在7歲時曾害過一場猩紅熱病,因此她患有眼疾。她的眼睛一直對強光非常敏感,因此頭部常有神經痛。在她23歲那年的冬天,她在紐約市的麥迪遜廣場初次登台表演歌劇,但是她的眼睛抵受不住台上燈光的照射,遂於同年夏天與父親出國。1896年10月1日,格雷斯與年輕的克拉倫斯·海明威醫生結婚,此時她已回國。

死亡之謎

海明威信奉基督教,而自殺在基督教中是極大的罪孽。他也不是天生的憂鬱者,並在經歷過1925年那次感情風波之後(當時海明威掙扎在哈德莉和波林二個女人之間,情感的自責與欲望的誘惑幾乎使他陷入絕境),他認為自殺是一種愚蠢的行為。

那么,究竟是什麼原因使海明威最後還是選擇了自殺呢?

無獨有偶,日本作家川端康成在榮獲諾貝爾文學獎三年之後(1972年),也步海明威之後塵,突然採取含煤氣管自殺的形式離開了人世,而未留下隻字遺書。但他在1962年曾經說過:“自殺而無遺書,是最好不過的了。無言的死,就是無限的活。”

參照川端康成在《夕照的原野》一文中的表白:“榮譽和地位是個障礙。過分的懷才不遇,會使藝術家意志薄弱,脆弱得吃不了苦,甚至連才能也發揮不了。反過來,聲譽又能成為影響發揮才能的根源……如果一輩子保持‘名譽市民’資格的話,那么心情就更沉重了。我希望從所有名譽中擺脫出來,讓我自由。”不由令人頓有所悟,看來對於名人的心理狀態似有探索之必要。

名譽地位財富愛情,對人類來說,歷來就是莫大的誘惑。誘惑之所以是誘惑,就是因為它總是順著人的天然本性與弱點。實際上,很多人清白地過了一生,倒不是由於他們的意志多么堅強,品德如何高尚,而是因為他們沒有犯錯誤的因緣,或者說沒有人肯誘惑他們。因此有人說,一切天才常常是不道德的,而傻子的道德感卻總是特彆強。

身為天才的海明威,自然會受到許多誘惑。他既食人間煙火,也就無法免俗。然而,對於取得了名譽地位的海明威來說,接踵而來的除了榮耀之外,也有了作為名人的許多煩惱。而且,正如人們所說的,“樓有多高,陰影就有多長”。

因為,人們在對名人喝彩吹捧的同時,往往又保持著潛在的監視性乃至否定性,而且名聲越大,監視的目光就越峻厲。在這種情況下,名人們承受著名譽所帶來的沉重心理壓力,總是感到進退維谷。其中少數人出名後變得張狂,而大多數人則變得謹小慎微、寡言少語。這兩種狀態都很難使名人們在事業上再有重大貢獻,而沒有貢獻,又何以還算是名人?正如貝多芬所說:“獲得名聲的藝術家常受名聲之苦,使得他們的處女作往往是最高峰。”

一切受惠都是有代價的。

高處不勝寒。成功是喜悅的,但也給成功者帶來了空前的寂寞感。

泰戈爾說:“我攀登上高峰,發現在名譽的荒蕪不毛的高處,簡直找不到一個遮身之地。”接受高度就要準備接受難堪,因為身處高地就沒有了遮掩,就得生活在眾目睽睽之中。事實上,如果你實在消受不了名譽的重壓,倒還不如悄然從山巒爬下,安頓於人間萬象的濃蔭里。何必人人都去參加登山運動呢?但是,又有幾個名人能看破紅塵、從山上走得下來呢?

在獲得殊榮的背後,隱藏著難言的苦衷。

促成自殺的心情,可視之為對自己的重視。當一個人的現實生活和其希望嚴重牴觸相悖時,當他對自己的現狀極度不滿意時,就會想到自殺。當年海明威在獲獎演說中曾這樣敘述自己的心情:“如果是一位出色的作家,他就必須面對永恆,否則每天都會走下坡路。對於一個真正的作家來說,每寫完一本書只是標誌著他要寫出更高水平的書的開始。”

然而,自殺前夕的海明威卻“幾乎完全停止寫作了,偶爾給朋友寫幾封回信。二月份,瑪麗要他寫幾句話附在送給甘迺迪總統的書上面。她買回一些紙,裁成所需要的寬度和長度。隨後他開始在客廳里的長桌上寫。他整整忙了一天,中間只停下來吃中餐。桌上放著二十幾張寫過的紙。顯然,全部不合格。這時房子裡氣氛十分緊張。瑪麗耐著性子等著,後來索性到外面去散步。可是當她散步回來,他還在那裡不停地寫。他所喜歡接觸的人不多。其中一個是賽維爾醫生。賽維爾醫生每天都到他家給他量血壓。他這樣來來往往,仿佛歐內斯特的生命就操在他的手裡。他們兩人總是肩並肩地坐在客廳的北端窗子下的長椅上。歐內斯特總是坐在老地方,上臂箍著那灰白色的量血壓器,一邊辛酸地說,他再也不能寫作了——不可能有新的作品了。說到這裡,淚水禁不住奪眶而出,淌流在雙頰上。”(貝克著《海明威傳》)

對於一個真正的作家來說,寫作就是他的生命。

作家史鐵生有一句名言:“人為什麼要寫作?最簡要的回答就是:“為了不至於自殺。”我以為,此話不僅是飽受高位截癱和尿毒症雙重折磨的史鐵生對自己命運的態度,也恰恰是對海明威自殺原由的詮釋。即:史鐵生為了寫作而選擇活著,而海明威因為不能寫作而選擇死亡。

人無權決定自己的生,但可以選擇死。

當對生活的失望超過了對死亡的恐懼時,人就會決心了其終生。

一貫信奉“活著,則應勇敢地活下去”的海明威,當他無法繼續被視為生命一樣的寫作時,當他無法找到在這種困境中活下去的理由時,這位硬漢就毅然決然地自殺了。應該說,無法進行創作的絕望,是促成海明威自殺的根本原因。僅僅肉體上的病痛決不足以擊倒這位硬漢。

海明威去世前一天,在給他的漁民老友富恩特斯的信中說:人生最大的滿足不是對自己地位、收入、愛情、婚姻、家庭生活的滿足,而是對自己的滿足。

對自己的不滿足和無法滿足,最終導致了海明威的飲彈自盡。

寫作風格

對於海明威的寫作風格,格楚特斯坦在《愛麗絲·B·托克勒斯的自傳》(The Autobiography of Alice B. Toklas)指出“海明威的寫作風格是學自格楚特斯坦自己及舍伍德·安德森”。旅美學者夏志清亦有評論過海明威的寫作風格,他認為海明威的文章具記者風格,“一清如水,多讀沒有餘味”。

海明威簡潔、直接的寫作風格亦是影響後世作者最大的地方。他很少用裝飾性的字眼,而是以簡明的句子講訴一些人在生活上所表現出的勇氣、力量和尊嚴的故事。其中最著名的有《永別了,武器》、《喪鐘為誰而鳴》及《老人與海》。1940年《喪鐘為誰而鳴》出版。它是一部描述西班牙內戰的作品,海明威表達了佛朗哥極權統治不但影響西班牙人,也影響其他國家的人。那個時期,歐美國家很多左傾藝術家和知識分子,都表態反對極權統治。該書以西班牙內戰為背景,描寫滿懷理想的美國青年約丹(Robert Jordan)志願參戰,逃亡時因受傷而被遺棄在後方,於是獨自與敵人火拚,最後以自殺了結此生的悲劇。故事情節複雜,人物刻劃生動。曾拍攝成電影。但是夏志清指出晚年的海明威寫來寫去還是這個筆調,甚至是自我嘲諷。

寫作趣聞

海明威每天早晨6點半,便聚精會神地站著寫作,一直寫到中午12點半,通常一次寫作不超過6小時,偶爾延長兩小時。他喜歡用鉛筆寫作,便於修改。有人說他寫作時一天用了20支鉛筆。他說沒這么多,寫得最順手時一天只用了7支鉛筆。向畫家、作曲家學習海明威在埋頭創作的同時,每年都要讀點莎士比亞的劇作,以及其他著名作家的巨著;此外還精心研究奧地利作曲家莫扎特、西班牙油畫家戈雅、法國現代派畫家謝贊勒的作品。他說,他向畫家學到的東西跟向文學家學到的東西一樣多。他特別注意學習音樂作品基調的和諧和旋律的配合。難怪他的小說情景交融,濃淡適宜,語言簡潔清新、獨創一格。改到出版前最後一分鐘海明威寫作態度極其嚴肅,十分重視作品的修改。他每天開始寫作時,先把前一天寫的讀一遍,寫到哪裡就改到哪裡。全書寫完後又從頭到尾改一遍;草稿請人家打字謄清後又改一遍;最後清樣出來再改一遍。他認為這樣三次大修改是寫好一本書的必要條件。他的長篇小說《永別了,武器》初稿寫了6個月,修改又花了5個月,清樣出來後還在改,最後一頁一共改了39次才滿意。《喪鐘為誰而鳴》的創作花了17個月,脫稿後天天都在修改,清樣出來後,他連續修改了96個小時,沒有離開房間。他主張“去掉廢話”,把一切華而不實的詞句刪去。最終取得了成功。

創作成就

短篇小說

充滿暴力、鮮血和死亡意象,構成了貫穿作家一生的“硬漢子”精神。《印弟安營地》中的印弟安男人、《打不敗的人》中的鬥牛士曼努埃爾、《五萬元》中的拳擊師傑克、《弗朗西斯·麥康貝短暫的幸福生活》中的主人公、《吉力馬札羅的雪》中的哈利等都是硬漢子形象。其特徵是蔑視死亡,勇於迎接死亡。

長篇小說

(1)《太陽照樣升起》是作者第一部長篇小說,表達了第一次世界大戰後一部分美國年輕知識分子對現實的絕望。被稱為“迷惘的一代”的宣言書。作品描寫第一次世界大戰後一群青年人迷惘、苦悶的精神狀況。小說的敘述者兼男主人公傑克·巴恩斯是在巴黎工作的美國記者,在戰爭中負傷而失去了性愛能力。他愛上了女主人公英國姑娘勃雷特·艾希利,但是兩人無法結合。為了解除精神上的苦悶與無聊,他們約好幾個意氣相投的朋友來到西班牙庇里牛斯山區,以狩獵、釣魚和觀看巴斯克鬥牛來消磨時光。但美麗的大自然並沒有使這些受傷的心靈平靜,他們無休止地酗酒、追求刺激、爭風吃醋、打架鬥毆。最後,巴恩斯在鬥牛士勇敢精神的激發下,似乎看到了人的本質力量和生活的真諦,卻終究沒有改變他對生活的失望與厭倦。最後,他們失望地回到巴黎,太陽照常沒有升起。這部小說集中地反映了戰後一代青年人的思想和道德危機,表現了他們的苦悶與迷惘,因此《太陽照樣升起》被稱為“迷惘的一代”的代表作品。

(2)《喪鐘為誰而鳴》(舊譯《戰地鐘聲》)是一部傑出的反法西斯小說。小說以西班牙內戰為背景,通過後方一個游擊分隊的一次軍事行動,展現了西班牙人民反法西斯鬥爭的廣闊畫面。主人公羅伯特·喬丹是一個美國教員,自願來西班牙參加反法西斯戰爭。他的任務是領導一支西班牙山區游擊隊去炸毀一座具有戰略意義的橋。小說集中寫他在游擊隊據點三天三夜的活動:游擊隊長巴勃魯膽小怕事,為保存自己的地盤,不惜進行破壞,他的妻子畢拉爾則勇敢堅強,堅決支持喬丹的行動。其他游擊隊員都是出身貧苦,心地善良樸實的愛國者。游擊隊里還收留了一個遭受過法西斯軍隊污辱的姑娘瑪麗亞。小說還描寫了喬丹同瑪麗亞純潔的愛情,他們希望結婚,將來到美國去。最後,喬丹雖然成功地炸毀了橋樑,卻身負重傷,他命令其他游擊隊員撤離,自己獨自在山頂上狙擊敵人。《喪鐘為誰而鳴》中的喬丹不同於海明威早期小說中的主人公,他儘管也有迷惘的情緒,但他不厭惡戰爭,不逃避社會,他考慮的主要之點是怎樣去完成他的職責;他的愛情也不是與戰爭相對立的個人幸福。他明確地區分了戰爭的正義性與非正義性,體現了海明威戰爭觀的升華。因此,這部小說是海明威創作道路上新起點的標誌。

創作特徵

海明威的創作具有鮮明、強烈的個性特徵,主要表現在以下幾個方面:

1、“迷惘的一代”——“迷惘”的文學主題。

1926年,海明威將斯泰恩的一句話作為《太陽照樣升起》一書的題詞:“你們全是迷惘的一代。”後來,“迷惘的一代”就成了美國文學史上的一個專門名詞,用來指第一次世界大戰前後成長起來的一代美國作家。“迷惘的一代”並非文學實體,它既無組織,又無綱領,但作為第一次世界大戰以後曾經盛行過一二十年的文學流派,它是對戰後一代美國青年厭惡、恐懼戰爭,卻又找不到出路而痛苦迷惘的集中反映,對當時的美國文學乃至世界文壇產生過很大影響。海明威被稱為“迷惘的一代”的代表作家;“迷惘”是海明威創作個性的顯著特徵,是籠罩他全部作品的統一風格。他的許多作品、許多主人公都給人以迷惑、悵然若失的印象,即使在那些現實性和傾向性很強的作品裡,也塗上了濃重的迷惘色彩。早期作品《在我們的時代里》的尼克形象,表現了一個青年初次接觸到一個充滿暴力和性的邪惡世界的那種本能的恐懼與困惑不解,這也正是青年海明威的心靈創傷和迷惘。戰爭使海明威迷惘的心理素質發展成為基本的個性特徵。1918年,海明威參加第一次世界大戰並身負重傷,他清楚地看到戰爭摧毀了人類文明,摧毀了青年對生活美好的幻想,摧毀了建立在人道主義基礎上的道德和價值觀念。戰爭給海明威的精神和肉體以巨大創傷,促使他最終成為“迷惘的一代”的主要代言人。總之,從《在我們的時代里》到《老人與海》,海明威迷惘的創作個性特徵始終存在著,以不同的形態表現出來——宿命論、逃避、悲劇、放縱、毀滅。

2、“硬漢子”——個性鮮明的人物形象。

在海明威的作品裡,最富有魅力和打動人心的,是他塑造了眾多的在迷惘中頑強拼搏的“硬漢子”形象。海明威在選擇人物時特別喜歡鬥牛士、拳擊家、獵人、漁夫、士兵,他們以驚人的毅力和旺盛的精力,在同充滿敵意的世界對抗中殊死搏鬥,表現出共同的性格特徵:堅強剛毅、勇敢正直,無畏地面對痛苦和死亡,他們都處在尖銳劇烈的外部和內心衝突中,他們都有共同嚴酷的悲劇命運,但無論情況多么嚴重,困難多么巨大,死神多么可怕,他們都不失人的尊嚴,不失勇氣和決心,表現出臨危時的優雅風度。

“硬漢子”形象隨著海明威思想和創作觀的發展變化也具有不同的內涵和外在的表現,大致可分三類:

早期的硬漢子多出現在鬥牛場或拳擊場上,他們孤獨、倔強、爭強好勝,為了人格尊嚴和職業的榮譽不惜孤注一擲,以死相搏,奪取勝利。在短篇小說《打不敗的人》中,這種硬漢精神表現得尤為突出,年老的鬥牛士曼努爾,青年時曾以武藝超群和剛勇頑強而威震鬥牛場,但青春的大好時光一經消逝,他便不再受到青睞。為了保住青年時代的榮譽,他執意再上鬥牛場,與公牛進行一場驚心動魄的鏖戰,以壓倒一切的精神力戰公牛,終於把利劍戳進了公牛的身軀,從而保住了“打不敗的人”的稱號。

中期的“硬漢子”有了新的發展,以《喪鐘為誰而鳴》的主人公喬丹為代表,這個形象已經不是為了個人榮辱奮鬥的勇士,而是為人民事業獻身的英雄,他已經擺脫了孤立主義,而為正義、民主而戰,與人民生死與共,他的對手也不是一般的邪惡勢力,而是法西斯主義。這個新的硬漢形象,灌注了新的時代精神和崇高信念,具有廣泛的社會意義。

晚期海明威筆下硬漢子形象的集中體現是《老人與海》中的老漁夫桑提亞哥。這個硬漢子形象同前面兩個時期有所不同,具有濃厚的哲理性與象徵意義。老人桑提亞哥象徵著一種哲理化的硬漢子精神,一種永恆的、逾時空的存在,一種壓倒命運的力量。作者將富有生命的形象同朦朧的寓意融合在一起,將現實生活的詩情畫意同深刻的哲理融合在一起,創造了一種體現著人類尊嚴和命運重壓下仍有優雅風度的硬漢子形象。

3、“冰山”風格——獨特的形式美。

海明威以精通敘事藝術獲得諾貝爾文學獎,而他的“冰山”理論就是精通現代敘事藝術集中的體現。他曾在《午後之死》一書中寫道:“如果一位散文作家對於他想寫的東西心裡有數,那么他可以省略他所知道的東西,讀者呢,只要作者寫的真實,會強烈地感覺到他所省略的地方,好像作者已經寫出來似的。冰山在海里移動很莊嚴宏偉,這是因為它只有八分之一露在水面上。”海明威就是根據“冰山”原理來創作他的作品,形成他別具一格的藝術特色。具體表現在他的作品的文體與結構上。

海明威的文體風格是最受人稱道的。他那清澈流暢、樸實無華的散文體奠定了他作為那個時代最富有才華和藝術感染力的散文體作家的地位。海明威的文體風格具有簡潔性、含蓄性等特點。首先,他以簡約、清新的文體淨化了文風。英國評論家赫·歐·貝茨稱海明威的文體“引起了一場文學革命”。他說:“海明威是一個拿著板斧的人”,“砍伐了整座森林的冗言贅詞,還原了基本枝幹的清爽面目”,“通過疏疏落落,經受過錘鍊的文字,眼前豁然開朗,能有所見”。在他的作品中出現的往往是很卓絕的語句,很簡單的句子結構、常用詞或日常用語,他厭惡“大字眼”,摒棄空洞、浮泛的誇飾性文字,習慣於選用具體的感性的表達方式,從而使作者、對象與讀者三者之間的距離縮短到最低限度,取得清晰自然、真切疏朗的藝術效果。其次,他採用了多種簡約、含蓄卻內涵豐富的表達形式。在他的作品中,經常包含著豐富的潛台詞,他的感情,不論是失望、恐懼還是悲憤、輕蔑,從來不作過分的描寫,它們總是凝結在藝術形象里,包含在簡潔的景色描寫、人物動作中。他常用電報式的對話、內心獨白、象徵手法、意識流手法等來表達複雜的思想感情。這些含而不露的寫法為讀者留下聯想的空間,從而達到厚積薄發,意到筆不到的藝術神韻。

海明威的“冰山”風格還體現在他的作品結構上。海明威反對傳統的史詩式的小說結構,他也從不寫恢宏的長篇巨著,他的小說往往只是截取故事的一個時間段或一個時間點,以集中反映重大的主題或歷史事件,至於故事的經過和歷史背景,則當作“冰山”的八分之七隱匿在洋面之下,但他又要讓讀者強烈地感到它的存在。他在談到《老人與海》的創作時指出:“《老人與海》本來可以寫一千多頁那么長,小說里有村莊中的每個人物,以及他們怎樣謀生、怎樣受教育、生孩子等等的一切過程。”但結果小說卻被濃縮到只有五萬多字,小說僅集中描寫了老人在海上捕魚的驚心動魄的三天。《喪鐘為誰而鳴》堪稱海明威最長的長篇,但事件發生的時間極其有限,只限於三天之內的幾十個小時裡,但小說卻生動地展現了西班牙內戰及世界人民反法西斯鬥爭這一宏偉的歷史畫卷,其作品內容的豐富性和人物的複雜性達到了空前的高度。其它一些短篇小說如《吉力馬札羅山上的雪》、《殺人者》等都是採取這種非常集中的時間模式來寫的,而這種海明威式的時間模式又與他的電報式文體風格交相輝映,互為補充,共同構成了海明威作品中的“冰山風格”。

代表作品

《永別了,武器》

1、故事情節梗概

第一次世界大戰期間,美國青年亨利志願到義大利軍隊里服役。在奧地利前線,他經人介紹認識了英國籍護士凱薩琳。起初亨利並不真心愛凱薩琳,認為與她交往不過是一場用無聊的話語而不是用紙牌來進行的賭博,是逢場作戲。後來在一次炮擊中,亨利腿部受傷,去米蘭治療,由凱薩琳看護。亨利在凱薩琳的細心照料下恢復了健康,他們之間產生了真正的愛情,兩人在米蘭度過了一個幸福的夏天。亨利急於想結婚,但凱薩琳考慮到,如果結婚,她就得回英國,便沒有同意,希望戰後再建家庭。秋季亨利被召回部隊,正趕上德軍反攻,意軍敗退卡波瑞托,亨利在撤退的路上,因有外國口音被保全部隊誤認為是德國間諜而被捕。亨利看到義大利憲兵胡亂槍殺撤退中的意軍軍官,於是伺機逃跑,找到了凱薩琳,一起逃往瑞士。在那裡,他們度過了一段最愉快的生活。冬季,他們來到洛桑,以便凱薩琳分娩時能及時送醫院。不幸的是,凱薩琳因剖腹產大出血,大人小孩一起離開了人間。亨利麻木地告別了“石像”似的凱薩琳,離開醫院,絕望地回到旅館。

2、主題

《永別了,武器》通過美國青年亨利與英國女護士凱薩琳的戀愛悲劇,鮮明生動地描繪了一幅充滿血腥、毀滅和死亡的戰爭畫面,揭示了帝國主義戰爭對人類物質和精神的摧殘,從而對戰爭進行了強烈的譴責。

3、藝術成就

《永別了,武器》是海明威獨特的藝術風格成熟的標誌。它不僅顯示出作者在素材提煉、主題開掘、情節安排等方面具有極深的造詣,還充分表現出作者在寫人狀物的手法、語言和文體的運用等方面具有獨特的風格。具體表現在以下幾個方面:

(1)突出地體現了簡約含蓄的散文風格。

海明威為了達到厚積薄發的藝術效果,體現他的“冰山”寫作原則,他總是十分注重描寫對象的內涵,講究文體的簡練、含蓄,力避華麗詞藻和洋洋灑灑的宏論。例如小說開頭的那段寫景,便是“冰山”風格的典範,寫得簡練、含蓄,富於象徵性:

那一年晚夏,我們住在鄉下一間小房子裡。從那裡我們望見隔河的平原,平原同山連在一起。河底有圓石子,在太陽光下又白又滑;河水又藍又清,水流得很快,平原上一片豐收景象,果實纍纍。平原的後面是紫褐色的光禿禿的山巒。山上正在打仗,夜裡我們看得見戰炮的閃光。在黑暗中,那些炮火真像夏天的閃電。不過,夜裡陰涼,不像夏天風雨未來前那么悶熱。

這段文字敘述了故事的地點和時間,作者採用平原與高山的強烈對照,平原上果實纍纍,豐收喜人,而高山上炮聲隆隆,使小說一開始就暗示了和平與戰爭的反差,強烈地烘託了小說反戰的主題。

(2)充分體現了海明威描寫藝術的繪畫感與電影藝術特點。

海明威在寫景狀物、塑造人物時,常把活生生的畫面直接訴諸讀者的視覺,讀者通過人物一系列動作、語言和行動,真切而迅速地體驗人物的內心感情和思想性格。他從視覺、感覺、觸覺等幾個方面著手去刻畫人物,描寫景物,並採用具體鮮明,不夾雜個人愛憎的感情色彩,真切不隔的畫面映入讀者的眼帘,讓讀者去體味凝聚在形象中的思想情緒,儘量縮短作者、形象和讀者之間的距離,使讀者有身臨其境、如見其人的真實感。如第30章那段卡別雷托老百姓隨意軍大潰退的描寫,海明威就像一個戰地攝影師,忠實地把大潰退的場面攝製下來,而讀者在畫面上卻又感覺不到作家的存在,只看到逃難的景象,並通過畫面真切而迅速地體驗到當時逃難者內心的惶恐不安。像這樣的畫面在小說中可以說比比皆是。

(3)對話和內心獨白極為精彩。

對話寫得簡短含蓄,從不拖泥帶水,卻使人能真切地感受到說話者的心情甚至表情。獨白非常有力量,多用重複來加強人物情緒的熾烈效果,如富有傳神之筆的結尾多為人稱道:

醫生順著過道走掉,我回到病房門口。

“你現在還不能進來,”一名護士說。

“不,我要進。”

“你還不能進來。”

“你出去,”我說,“那一位也出去。”

我把護士趕走,關上門,熄了燈,可這也沒什麼用,這像是同一尊石像告別。過了一會兒,我走了出來,出了醫院,在雨中走回旅館。

從這段文字,我們不僅可以看到亨利同死去的妻子告別時絕望的表情,也可以感受到他傷心而麻木的心。

總之,所有這些技巧在小說中都融匯在一個統一的藝術風格之中,沒有絲毫的斧鑿痕跡,而這又與海明威在創作上的勤奮是分不開的。如這個著名結尾,海明威曾修改了39遍之多,傳為文壇佳話。也許他在藝術風格上所顯示的獨創性,正是取決於他在藝術上所持的嚴謹態度。

《老人與海》

1、內容梗概

《老人與海》取材於作者早年聽一個老漁夫敘述他在海上跟蹤鯊魚並與之搏鬥幾天的故事。小說情節十分簡單,寫一個古巴老漁夫在海上三天的捕魚經歷。主人公桑提亞哥是一位老邁倔強的古巴漁民,可出海84天打魚卻空手而歸。第85天,他去遠海捕到一條比船還長的馬林魚,於是人與魚展開了一場生死的搏鬥,經過一夜的苦戰,桑地亞哥才把大馬林魚弄死,系在小船邊。可是在返航途中,筋疲力盡的老人受到成群的鯊魚攻擊,馬林魚被完全撕食,最後靠岸時,只剩下一副巨大的魚骨。而疲憊不堪的老人在船上睡著了,再次夢見那隻威武雄壯的獅子。

2、主題

(1)反映了具有深刻哲理性的主題:人在同自然界的鬥爭中逃避不了失敗的命運,但面對失敗,人仍要不失尊嚴、勇敢、決不妥協。(作品中的名言:“一個人並不是生來要被打敗的。你盡可以把他消滅掉,可就是打不敗他。”)

(2)表現了“英雄與環境”的傳統主題。既歌頌了人類的偉大力量,又對人生表現出無可奈何的絕望心情。

3、桑提亞哥的形象

《老人與海》中的老漁夫桑提亞哥是海明威著力刻畫的“硬漢子”的形象。他是下層勞動者的代表,是一個真正、單純的老人,過著貧困而孤獨的生活。老人的生活儘管艱辛困苦。但他具有頑強的生命力和樂觀的精神。小說中描寫的捕魚的過程,充分表現了桑提亞哥的頑強意志和拼搏精神。84天捕不到魚仍舊毫不氣餒、精神煥發,同捕獲的大馬林魚搏鬥了兩晝夜,返航途中同鯊魚奮力搏鬥。在老人羸弱的身軀裡面蘊藏著崇高的精神力量,他面對厄運,既不抱怨,也不氣餒,而是以無畏的勇氣和奮鬥的精神去迎接災難。在他與大海的搏鬥中,展示出人的高貴和尊嚴。

4、藝術特徵

海明威在繼承現實主義傳統的同時,又借鑑現代主義表現手法,形成了獨特的藝術風格。《老人與海》充分體現了他的獨特風格。

首先,象徵手法的運用。如用大海象徵變幻無常的社會生活,用馬林魚象徵人生理想,用鯊魚象徵無法擺脫的悲劇命運,用獅子象徵勇氣和力量等。

其次,含蓄、凝練的意境。海明威對桑提亞哥充滿了感情,可是他卻以冷靜、客觀的筆調敘述老人的故事,將自己的感情凝聚在藝術形象里。

第三是簡約清晰的文化。海明威的文體如同電報的電文,句子結構簡單。他採用具體而感性的表達方式,將作者、對象和讀者之間的距離縮短到最低程度。《老人與海》的文體正是如此。

評價

對於海明威的評價,正如約翰·甘迺迪總統的唁電所說:“幾乎沒有哪個美國人比歐內斯特·海明威對美國人民的感情和態度產生過更大的影響。”他稱海明威為“本世界最偉大的作家之一。” 海明威是美利堅民族的精神豐碑。要了解美國,你必須走近海明威,走近代表著美國民族堅強樂觀的精神風範的文學長廊中來。

美國著名文學評論家威拉德·索普在他的《二十世紀美國文學》中對海明威給予了崇高的評價:“海明威是當代最偉大的自然主義作家之一。他敢於突破傳統,刨造新的風格和手法未泊應題材的需要。”

《紐約時報》評論說:“海明威本人及其筆下的人物影響了整整一代甚至幾代美國人,人們爭相仿效他和他作品中的人物,他就是美國精神的化身。”

作品

小說

1925年:《春潮》(The Torrents of Spring)

1926年:《太陽依舊升起》(The Sun Also Rises)

1929年:《永別了,武器》(A Farewell to Arms)

1937年:《有錢人與沒錢人》(To Have and Have Not)

1940年:《喪鐘為誰而鳴》,或譯《喪鐘為誰而鳴》(For Whom the Bell Tolls)

1950年:《渡河入林》(Across the River and Into the Trees)

1952年:《老人與海》(The Old Man and the Sea)

1970年:《島之戀》(Islands in the Stream)

1985年:《伊甸園》(The Garden of Eden)

1999年:《曙光示真》(True At First Light)

2005年:《吉力馬札羅下》(Under Kilimanjaro)

非小說

1932年:《午後之死》,或譯《死在午後》(Death in the Afternoon)

1935年:《非洲的青山》(Green Hills of Africa)

1962年:《Hemingway, The Wild Years》

1964年:《流動的饗宴》(A moveable Feast)

1967年:《By-Line: Ernest Hemingway》

1970年:《Ernest Hemingway: Cub Reporter》

1981年:《Ernest Hemingway Selected Letters 1917-1961》

1985年:《危險夏日》(The Dangerous Summer)

1985年:《Dateline: Toronto》

短篇小說集

1923年:《三個故事和十首詩》(Three Stories and Ten Poems)

1925年:《雨中的貓》(Cat in the Rain)

1925年:《在我們的時代里》(In Our Time)

1927年:《沒有女人的男人》(Men Without Women)

1932年:《吉力馬札羅的雪》(The Snows of Kilimanjaro)

1933年:《勝者一無所獲》(Winner Take Nothing)

1938年:《第五縱隊與49個故事》(The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories)

1972年:《尼克·亞當斯故事集》(The Nick Adams Stories)

1987年:《海明威短篇故事全集》(The Complete Short Stories of Ernest Hemingway)

1995年:《海明威故事選集》(Everyman's Library: The Collected Stories)

被拍成電影的作品

1932年:“永別了,武器”(A Farewell to Arms),由加里·庫珀(Gary Cooper)主演

1943年:“喪鐘為誰而鳴”(For Whom the Bell Tolls),由加里·庫珀和英格麗·褒曼主演

1944年:“雖有猶無”(To Have and Have Not),由亨弗萊·鮑嘉和勞倫·白考爾(Lauren Bacall)主演

1946年:“殺人者”(The Killers),由巴特-蘭卡斯特(Burt Lancaster)主演

1952年:“吉力馬札羅的雪”(The Snows of Kilimanjaro),由葛雷哥萊·畢克主演

1957年:“永別了,武器”(A Farewell to Arms),由洛·賀遜(Rock Hudson)主演

1957年:“太陽照樣升起”(The Sun Also Rises),由泰隆·鮑華(Tyrone Power)主演

1958年:“老人與海”(The Old Man and the Sea),由史賓塞·屈賽主演

1962年:“一個年輕人的冒險”(Adventures of a Young Man)

1964年:“殺人者”(The Killers),由李·馬榮(Lee Marvin)主演

1965年:“喪鐘為誰而鳴”(For Whom the Bell Tolls)

1977年:“河流中群島”(Islands in the Stream),由喬治·斯科特(George C. Scott)主演

1984年:“太陽照樣升起”(The Sun Also Rises)

1990年:“老人與海”(The Old Man and the Sea),由安東尼·奎恩(Anthony Quinn)主演

1996年:“愛情與戰爭”(In Love and War),由克里斯·奧唐納(Chris O'Donnnell)主演

海明威經典語錄

1、生活總是讓我們遍體鱗傷,但到後來,那些受傷的地方一定會變成我們最強壯的地方。2、優於別人,並不高貴,真正的高貴應該是優於過去的自己。

3、在白天對什麼都不動感情是極為容易的,但在夜晚就是另外一回事了。

4、這個世界如此美好,值得人們為它奮鬥。我只同意後半句

5、一個人可以被毀滅,但不能被打敗。

6、心靈愈加嚴謹,外表愈加簡單。

7、除非你是鬥牛士,否則沒有誰的生活只進不退。

8、現在不是去想缺少什麼的時候,該想一想憑現有的東西你能做什麼。

9、一想到我的生命消逝得那么迅速,而我並不是真正地活著,我就受不了

10、人不是生來就要被打敗的。

11、你可以把我打倒,但是你永遠不會把我打敗。把我打倒是我身體跌倒,但你永遠打敗不了我的心

12、每個人都不是一座孤島,一個人必須是這世界上最堅固的島嶼,然後才能成為大陸的一部分。

13、As well as if a promontory were.As well as if a manner of thine ownOr of thine friend's were.Each man's death diminishes me,For I am involved in mankind.Therefore, send not to knowFor whom the bell tolls,It tolls for thee.

14、相愛的人不該爭吵。因為他們只有兩人,與他們作對的是整個世界。他們一發生隔膜,世界就會將其征服。

15、絕望是一種罪過。

16、每個人的生命結局都是一樣的。彼此的差異只在於是怎樣的生、又是怎樣的死這些細節上面。

17、一個人並不是生來要給打敗的,⋯⋯你盡可把他消滅掉,可就是打不敗他。

18、人不抱希望是很傻的。

19、他是個獨自在灣流中一條小船上釣魚的老人,至今已去了八十四天,一條魚也沒逮住。

20、我始終相信,開始在內心生活得更嚴肅的人,也會在外表上開始生活得更樸素。在一個奢華浪費的年代,我希望能向世界表明,人類真正需要的的東西是非常之微少的。

21、只要你不計較得失,人生還有什麼不能想法子克服的?

22、這樣,我終於會寫出一句真實的句子,然後就此寫下去。這時就容易了,因為總是有一句我知道的真實句子,或者曾經看到過或者聽到有人說過。如果我煞費苦心地寫起來,像是有人在介紹或者推薦什麼東西,我發現就能把那種華而不實的裝飾刪去扔掉,用我已寫下的第一句簡單而真實的陳述句開始。

23、你一有愛,你就會想為對方做些什麼。你想犧牲自己,你想服務。

24、當晚與你記住蒲公英 今晚偏偏想起風的清勁 當晚與你記住流水聲 今晚站在大地自己傾聽

25、那是在歐洲,我們認為葡萄酒是一種像食物一樣有益於健康的正常飲料,也是能使人愉快、舒暢和喜悅的偉大的賜予者。喝葡萄酒不是一種講究派頭的行為,不是一種矯揉造作的標誌,也不是一種時尚;它和吃飯一樣自然,而且在我看來和吃飯一樣不可缺少,因此我無法想像吃一頓飯而不喝葡萄酒或者連一杯蘋果汁或啤酒都不喝。

26、每一天都是一個新的日子。走運當然是好的,不過我情願做到分毫不差。這樣,運氣來的時候,你就有所準備了。

27、只要不殺死我們的困難都會使我們更堅強。

28、我們花了兩年學會說話,卻要花上六十年來學會閉嘴。大多數時候,我們說得越多,彼此的距離卻越遠,矛盾也越多。在溝通中,大多數人總是急於表達自己,一吐為快,卻一點也不懂對方。兩年學說話,一生學閉嘴。懂與不懂,不多說。心亂心靜,慢慢說。若真沒話,就別說。

29、我們必須習慣站在人生的交叉路口,卻沒有紅綠燈的事實。우리는 인생에서 가장 중요한 교차로들에 신호등이 없다는 사실에 익숙해져야 한다.

30、在人生或者職業的各種事務中,性格的作用比智力大得多,頭腦的作用不如心情,天資不如由判斷力所節制著的自製,耐心和規律。

31、夜間醉倒在床上,體會到人生不過一醉,醒來時有一種奇異的興奮,不曉得窮竟是跟誰在睡覺。在黑暗中,世界顯得那么不實在,而且那么令人興奮,所以你不得不又裝得假痴假呆,認為這就是一切。

32、陸地上空的雲塊這時候像山岡般聳立著,海岸只剩下一長條綠色的線,背後是些灰青色的小山.海水此刻呈現藍色,深的簡直發紫了.

33、假如你有幸年輕時在巴黎生活過,那么你此後一生中不論去到哪裡她都與你同在,因為巴黎是一席流動的盛宴。

34、吉力馬札羅是一座海拔一萬九千七百一十英尺的長年積雪的高山, 據說它是非洲最高的一座山. 西高峰叫馬塞人的"鄂阿奇—鄂阿伊",即上帝的廟殿. 在西高峰的近旁, 有一具已經風乾凍僵的豹子的屍體. 豹子到這樣高寒的地方來尋找什麼, 沒有人作過解釋.

35、我同情所有不想上床睡覺的人。同情所有夜裡要有亮光的人。

36、男女之間雖然相愛,卻時常想要單獨靜一下,而一分開,必然招來對方猜忌。

37、不過話得說回來,沒有一樁事是容易的。

38、如果你什麼都做得太久,開始得太晚,你就不指望大家還留在那裡。人都散了。

39、確認某些人是否可以信任的最好的辦法,就是信任他們。

40、年歲是我的鬧鐘

41、愛你時,覺得地面都在移動。

42、決不要同你並不愛的人一起出門旅行。 不要搞任何花招去迎接任何一種俗套。

43、但是這些傷疤中沒有一塊是新的。它們像無魚可打的沙漠中被侵蝕的地方一般古老。他身上的一切都顯得古老,除了那雙眼睛,它們像海水一般藍,是愉快而不肯認輸的。

44、我們生下來有什麼就是什麼,從來不需學會什麼,我們從來不吸收任何新的東西。

1) 我始終相信,開始在內心生活得更嚴肅的人,也會在外表上開始生活得更樸素。2)悔恨自己的錯誤,而且力求不再重蹈覆轍,這才是真正的悔悟。3)真正的高貴應該是優於過去的自己。

45、事非經過不知難

46、在戰爭中我觀察了好久,並沒有看到所謂神聖,光榮的事物。所謂犧牲,那就像芝加哥的屠宰場。只不過這裡屠宰好的肉不是裝進罐頭,而是就地掩埋。

47、所有人其實就是一個整體,別人的不幸就是你的不幸,不要以為喪鐘為誰而鳴,它就是為你而鳴。

48、世界殺害最善良的人,最溫和的人,最勇敢的人,不偏不倚,一律看待。

49、但是這就是巴黎早期的樣子,那時候我們很窮,卻很幸福。

50、A man can be destroyed, but not defeated.

51、搏鬥,直到戰死。

52、別和你不愛的人結伴出遊。

53、一個人對於死亡的恐懼程度與其財富的增長程度成正比。

54、只要你不計較得失的話,人生還有什麼不能想法子克服的?

55、悔恨自己的錯誤,而且力求不再重蹈覆轍,這才是真正的悔悟。

56、一個國家裡有個統治階級,愚蠢,什麼都不懂,並且永遠不會懂得。戰爭就是這樣打起來的。

57、There is never any ending to Paris and the memory of each person who has lived in it differs from that of any other.We always return to it no matter who we were or how it was changed or with what difficulities, or ease, it could be reached.

58、他跟這個女人從來沒有大吵大鬧過,而他跟他愛上的那些女人卻吵得很厲害,最後由於吵嘴的腐蝕作用,總是毀了他們共同懷有的感情:他愛得太深,要求得也太多,這樣就把一切全都耗盡了。

59、你知道春天永遠不會消失,如同你知道河水結冰後還會再流淌,當淒風枯雨趕走春天之時,就像一個年輕人無緣無故地死去。

60、在某種意義上,所有事物都在互相殘殺。捕魚就是要了我的老命,可是它同時也養活我。

61、你都累到骨頭裡去了。

62、我討厭抽筋,這是身體對自身的背叛。

63、生活總是讓我們遍體鱗傷,可是後來,那些受過的傷終將長成我們最強壯的地方

64、我想起所有的一代代人都讓一些事情給搞得迷惘了,歷來如此,今後也將永遠如此。

65、No man is an island,Entire of itself.Each is a piece of the continent,A part of the main.If a clod be washed away by the sea,Motherland is the less.

66、老人又一次夢見了獅子。

67、老人消瘦而憔悴,脖頸上有些很深的皺紋。腮幫上有些褐斑,那是太陽在熱帶海面上反射的光線所引起的良性皮膚癌變。褐斑從他臉的兩側一直蔓延下去,他的雙手常用繩索拉大魚,留下了刻得很深的傷疤。但是這些傷疤中沒有一塊是新的。它們象無魚可打的沙漠中被侵蝕的地方一般古老。他身上的一切都顯得古老,除了那雙眼睛,它們象海水一般藍,是愉快而不肯認輸的。

68、愛情是一場遊戲,就像打橋牌一樣。不過這不是玩牌,而是叫牌。就像橋牌一樣,你得假裝作你是在賭錢,或是為了什麼別的東西而打賭。沒有人提起下的賭注是什麼。

69、如果他以謊言為生,他就應該試著以謊言而死。

70、這兩個肩膀挺怪,人非常老邁了,肩膀卻依然很強健,脖子也依然很壯實,而且當老人睡著了,腦袋向前耷拉著的時候,皺紋也不大明顯了。

① 優於別人並不高貴,真正的高貴,應該是優於過去的自己; ②青年人要有老年人的沉著,老年人應有青年人的精神; ③生活總是讓我們遍體鱗傷,但到後來,那些受傷的地方一定會變成我們最強壯的地方。

71、當春天來臨,即使是虛假的春天,除了尋找什麼地方能使人過得最快活以外,沒有別的問題了。唯一能敗壞一天的興致的要算人了,而如果你能做到不跟別人約會,那么每一天都沒有止境了。對你的愉快心情構成障礙的總是人,除非是極少數像春天那樣美好的人。

72、他們接下來沒有飛往阿魯沙,而是向左轉了一個彎,他據此推斷他們的燃油夠用了,往下,他看見一片移動著的粉色雲彩,正飄過大地,從空中望去,就像突如其來的暴風雪中的第一陣雪,他知道蝗蟲正從南邊飛來。他們開始爬升,好像在往東飛,接著天色暗了下來,他們遇到一場暴風雨,大雨如注,仿佛是在穿越一到瀑布,突然,他們就從暴風雨中鑽出來了,康畢轉過頭來,對他咧嘴一笑,用手指了指,前方,他目所能及的像整個世界一樣壯闊,雄偉高聳,在陽光下白得令人難以置信,正是吉力馬札羅山方形的山頂。他於是明白了,那就是他要去的地方。

73、但是巴黎是一座非常古老的城市,而我們卻很年輕,這裡什麼都不簡單,甚至貧窮、意外所得的錢財、月光、是與非以及那在月光下睡在你身邊的人的呼吸,都不簡單。

74、我已經學會決不要把我的寫作之井汲空,而總是在井底深處還留下一些水的時候停筆,並讓那給井供水的泉源在夜裡把井重新灌滿。

75、你殺死它是為了自尊心,因為你是個漁夫。它活著的時候你愛它,它死了你還是愛它。如果你愛它,殺死它就不是罪過。也許是更大的罪過吧?

76、我並不在乎這個世界怎么樣。我一心只想弄明白究竟該如何生活在其中。假如你果真弄懂了如何在這個世界上生活,你說不定也就能由此而得知這個世界到底是怎么回事了。

77、然而,在那些日子裡,春天最後總是來臨,但是使人心驚的是它差一點來不了。

78、每個人生下來都要從事某項事業,每一個活在地還應上的人都有自己生活中的義務。

79、There is nothing noble in being superior to some other man. The true nobility is in being superior to your previous self.

80、只要你不計較得失,人生還有什麼不能想法子克服?

81、他從未和這個女人大吵大鬧過,可和那些他愛過的女人在一起時,他吵的很兇,由於爭吵的腐蝕,最終總是把他們所擁有的東西毀滅掉。他愛得太深,要求也太高,一切都被消耗殆盡。

82、偏執是件古怪的東西。偏執的人必然絕對相信自己是正確的,而克制自己,保持正確思想,正是最能助長這種自以為正確和正直的看法。

83、冰山在海上之所以顯得莊嚴宏偉,是因為他只有八分之一露出水面

84、我始終相信,開始在內心生活得更嚴肅的人,也會在外表上開始生活得更樸素。

85、他一向鄙視那些毀了的人。你根本沒有必要去喜歡這一套,因為你了解這是怎么回事。什麼事情都騙不過他,他想,因為什麼都傷害不了他,如果他不在意的話。好吧。現在要是死,他也不在意。他一向害怕的一點是痛。他跟任何人一樣忍得住痛,除非痛的時間太長,痛得他精疲力竭,可是這兒卻有一種什麼東西曾經痛得他無法忍受,但就在他感覺到有這么一種東西在撕裂他的時候,痛卻已經停止了。

86、海明威在白天對什麼都不動感情是極為容易的,但在夜晚就是另外一回事。

87、在施輪茲,聖誕節那天,雪是那么晶瑩閃耀,你從小酒店望出去,刺得你眼睛發痛,你看見每個人都從教堂網自己的家裡走。就在那兒,他們肩上背著沉重的滑雪板,走上松林覆蓋的陡峭的群山旁的那條給雪橇磨得光溜溜的、尿黃色的河濱大道,就在那兒,他們從瑪德萊屋上面那道冰川的長坡上一路滑下,那雪看來平滑得像蛋糕上的糖霜,輕柔得像粉末,他記得闃無聲息的滑行,速度之快,使你仿佛像一支飛鳥從天而降。

88、他明白沒有人在海上是完全孤獨的。

所獲獎項

1、第一次世界大戰期間被授予銀制勇敢勳章

2、1953年憑《老人與海》榮獲普立策獎

3、1954年憑《老人與海》榮獲諾貝爾文學獎

2001年, 美國現代圖書館評出的20世紀100部最佳英文小說中,海明威的兩部作品《太陽照樣升起》(台譯《妾似朝陽又照君》,The Sun Also Rises) and《永別了,武器》(A Farewell to Arms)榜上有名。

間諜傳聞

上世紀90年代中期,前克格勃人員亞歷山大·瓦西里耶夫獲準進入蘇聯情報機關檔案館。結果他驚訝地發現,美國大作家、諾貝爾獎得主海明威竟然曾於1941年被招募為克格勃間諜!瓦西里耶夫移居英國後,與兩位美國歷史學家約翰·漢斯和哈維· 克萊爾分享了自己花費數月時間抄錄下來的秘密檔案筆記,三人在合著新書《間諜:克格勃在美國的興衰》中,首次曝光海明威的這段“黑暗過去”。

能力有限未獲取任何情報

關於海明威的“黑暗過去”,書中引述前蘇聯情報機關的秘密檔案道:“1941年1月8日,一本《喪鐘為誰鳴》被寄往莫斯科。國家安全總局(克格勃前身)給海明威的代號為“阿爾戈”。1941年‘阿爾戈’在動身去中國前被吸收進來,在中國期間並未與他取得聯繫”。

書中提到,1941年底,“中心”寫信給紐約的“馬克西姆”說,需要“為他(海明威)尋找出境去我們感興趣國家的機會”。1943年-1945年,海明威與蘇聯情報人員有過數次接觸。這幾次會面的目的是“考察其人,看他是否有能力為我們工作”。但“由於我們的人被緊急召回國內,與‘阿爾戈’沒能保持進一步聯繫”。“阿爾戈”從未傳遞過“任何政治情報”。

克格勃曾於1950年派人打探海明威的訊息及其政治傾向。得到的回覆是:“據說,他似乎支持托洛茨基分子,並在文章中抨擊蘇聯。”海明威與克格勃的關係是否就此結束,不得而知。瓦西里耶夫的新書沒有給出答案,因為筆記只記到上世紀50年代初。

攜妻赴中國前線當“探子”

海明威的確於1941年攜妻子到中國采寫過戰地報導。2007年3月30日,一本名叫《海明威在中國前線》的書籍由美國波托馬克圖書出版社正式發行,作者是彼得·莫雷拉。書籍的起由是,海明威的忠實“冬粉”莫雷拉在普林斯頓圖書館發現了一封長達6頁的從未發表過的書信,寫信人是海明威,收信人則是當時的美國財政部長亨利·摩根索,日期為1941年7月30日。

海明威自己在信中聲稱,在他去遠東之前,一位名叫“懷特”的先生叮囑他留意中國的情況。在中國,儘管大部分時間沉浸在醉酒之中,海明威還是盡了足夠的責任,和許多相關人士進行了認真的會談。他還曾和夫人深入前線,吃盡苦頭。因此,莫雷拉認為,與其說海明威在遠東是一個文學探險家,不如說他是一個為美國收集情報的間諜。

“獵捕”德國潛艇無功而返

關於海明威想做間諜的目的,美國著名的海明威研究專家卡洛斯·貝克教授在一本書中寫道:海明威有著強烈的愛國精神,很喜歡秘密策劃一些事情,指揮一些特別武裝行動。1941年珍珠港事件以後,海明威住在古巴哈瓦那的一個小村子裡。海明威志願加入了美國反情報組織來掃清西班牙難民中的納粹間諜。

他編了個謊話找到了一份工作,告訴美國國務院的官員他在馬德里也建立了一個類似的組織,接著他就著手開始招募人員來發展這個組織。從西班牙貴族到服務生,海明威都曾經在他最喜歡的一家酒吧里接觸過他們。1942年,一心為祖國做點兒什麼的海明威走進美國駐古巴大使館,向大使提出了一個消滅德國潛艇的構想。海明威駕駛著自己38英尺長的漁船參加了反潛行動,協助美國海軍在加勒比海巡邏搜尋德軍潛水艇。帶著5毫米口徑衝鋒鎗、一些手雷和自製的炸彈,海明威開始了自己的“獵潛行動”。

最終,海明威的間諜網和“獵潛行動”皆無功而返。一年以後,他放棄了間諜的工作,並一再表示自己沒有 “間諜天分”。然而2008年8月14日,美國國家檔案局的一份解密檔案顯示,二戰期間美國戰略情報局(簡稱OSS,中情局前身)的情報人員有兩萬多人, 其中就包括大作家海明威及其兒子約翰。

妻子及兒孫

伊莉莎白·哈德莉·理察遜(Elizabeth Hadley Richardson),婚於1921年9月3日,於1927年4月4日離婚。

兒子,約翰·哈德莉,生於1923年10月10日。

孫女,瓊·海明威(Joan Hemingway)

孫女,瑪葛·海明威(Margaux Hemingway)

孫女,瑪利爾·海明威(Mariel Hemingway)

寶琳·費孚(Pauline Pfeiffer),婚於1927年5月10日,於1940年11月4日離婚。

兒子,派翠克(Patrick Hemingway),生於1928年6月28日。

兒子,格利高里(Gregory Hemingway),生於1931年11月12日。

瑪莎·蓋爾霍恩(Martha Gellhorn),婚於1940年11月21日,於1945年12月21日離婚。

瑪麗·維爾許(Mary Welsh),婚於1946年3月14日。

1946年8月19日,她因異位妊娠而流產。

影響及遺產

海明威對美國文學影響深遠,在今天,美國文學仍然受著海明威的影響。事實上,海明威的寫作風格影響甚大,影響著大部分的現代小說,很多作家都想要模仿海明威的寫作風格,這些作家都受到了海明威的現代主義文學影響。詹姆斯·喬伊斯稱海明威的一部短篇作品“一個清潔而光線充足的地方”是“最好的故事之一”。

海明威的寫作風格亦影響到了傑克·卡盧克和其他垮掉的一代的作家。傑羅姆·大衛·塞林格說他曾希望成為一個像海明威這樣偉大的美國短篇小說作家。亨特·湯普森(Hunter S. Thompson)常常將自己跟海明威比較,在他早期的小說《萊姆酒日記》(The Rum Diary)中亦可看到海明威風格的簡潔字句。湯普森後來亦學效海明威,開槍轟自己的頭,自殺身亡,但他用的是點四十五,而不是獵槍。在拉丁美洲文學中,海明威的影響可從諾貝爾獎得主加西亞·馬爾克斯的作品中看到。此外,著名小說家艾爾莫·雷納德(Elmore Leonard)稱海明威是影響他最大的人,這可從他著的散文中看到。儘管他聲稱自己並不認真寫文學著作,但他卻說:“我以模仿海明威來學習,直至我發現自己並沒能模仿他對生命的態度。我並沒有像他那般對自己或任何事都存認真的態度。”

作家分類導航

| 作家以寫作為工作者,從事文學創作有成就的人。 | |||

| 小說家 | 劇作家 | 散文家 | 各國作家 |

| 科幻作家 | 現代作家 | 當代作家 | 童話作家 |

| 科普作家 | 專欄作家 | 寓言作家 | 傳記作家 |

| 網路作家 | 中國80後作家 | 報告文學作家 | 諾貝爾文學獎獲獎者 |

![海明威[小說家] 海明威[小說家]](/img/7/f85/nBnauM3XxQjN0cjN5QTM2cDOxMTM5UzMyYzMxADMwAzM5EzL0EzLyQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)