學校簡介

洋涇中學1930年秋建校,由初創至今,已經歷78年滄桑,哺育桃李萬千。如今的洋涇中學,聲名遠播,躋身上海名校之列。正如洋涇中學校歌中唱到的一樣,現在的洋涇中學“看蓬勃朝氣,似一輪紅日涌東方。”

發展狀況

在改革開放的大好形式下,洋涇中學秉承良好的校風,遵循教育的內在規律,探索和改革新的教學方法,使學校煥發出勃勃生機。洋涇中學在貫徹嚴謹治教的過程中形成了責任教育、科技教育、套用現代教育技術,普及藝術,發展體育等辦學特色,這是幾代洋涇師生共同創造的結晶。

今天學校欣逢盛世,又處在改革最前沿的浦東新區的中心,發展前景輝煌。天時、地利、人和是歷史賦予的機遇,創新、務實、進取方可造就洋中未來輝煌。在社會各界、四方校友的鼎力相助下,在全校師生的共同努力下,洋涇中學必將以更加優異的成績,培養出更多的人才,為浦東的開發、開放,為上海的發展做出更大的貢獻!

尋找源頭

尋找“洋涇”的源頭

許多同學都會想到這么一個問題,洋涇中學並不在洋涇,為何要取“洋涇”的名字?老上海人都知道延安東路在百年之前是條古河道洋涇浜,而在洋涇浜以東很遠的浦東新區境內也有個古鎮叫洋涇,並有條洋涇港縱貫洋涇鎮。在浦西洋涇浜與浦東洋涇鎮之間的浦東濰坊新村又有所70年名校洋涇中學。零散於三處的“洋涇”地名形成了許多上海人心中的一個謎——何處才是真正的“洋涇”?

原來,百餘年前,外灘洋涇浜的對岸確實有條連線浦西洋涇浜與浦東洋涇鎮的河流——東洋涇,河因水通潮汐,便利航運而馳名,其流域也因而得名“洋涇”,東洋涇與黃浦江交匯處的陸家嘴則被稱為“洋涇之源”。

1927年7月,在上海楓林橋道尹公署舉行了上海特別市市政府成立儀式,上海從江蘇的版圖中劃分出來,成為獨立的城市,新生的上海市劃為17個區,其中浦東張家浜北,洋涇鎮西沿黃浦江地域,就因東洋涇流經,而依照俗呼地名,命名為洋涇區。1930年,民國政府上海市教育局新開4所公辦中學,其中務本女中、吳淞中學、市北中學3所都是由老學校轉制而來,1930年10月,上海市教育局在楊家渡創辦浦東最早的市立中學,就因校址地處洋涇區而取名洋涇中學。1946年抗戰勝利以後,洋涇中學還在洋涇鎮的寶仁堂接管一所分校,分校後來獨立發展成為浦東又一所名校——建平中學。

洋涇中學

洋涇中學在浦東城市化的發展過程中,東洋涇由西往東逐漸斷流,殘留的東段河道後因靠近定水廟而改名定水浜,在今北洋涇路、巨野路、名生路上,早年還建有跨越定水浜的橋樑。昔日東洋涇的古河道從今斷流處繼續西行,沿商城路北側、梅園公園南牆,迤北經乳山路、銀城南路入黃浦江。在銀城南路畔,還殘留有古銀杏等河流見證。今日尋訪古洋涇故道,會有從小住在東洋涇邊的老人告訴你:他們小時候曾在東洋涇中沐衣、游泳,曾嚮往於古洋涇的槳聲船影。東洋涇的湮沒使“洋涇”地名由一個大區縮小到一個小鎮。今天,遠離洋涇鎮的洋涇中學校名已成為見證古洋涇滄桑、見證浦東最繁華的陸家嘴地區百年巨變的唯一地名遺存。

抗戰中的學校

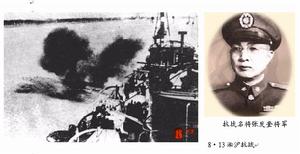

張發奎將軍

張發奎將軍 洋涇中學

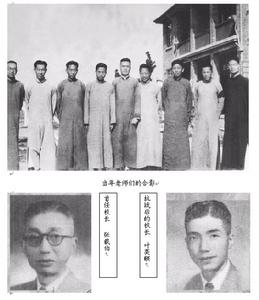

洋涇中學洋涇中學初創時的原址在今菊園居住區,當時的數學、物理教師都聘請浦東知名學者、工程師擔任,師資力量強大,校長張載伯曾東渡日本訪問。學校第一年學生41名,勞動人民子弟多,作風淳樸,學校以“當好洋中先鋒,為洋中爭光”勉勵學生,1933年7月,首屆國中生畢業,19名學生連續三天渡江前往當時南市清心女中大禮堂參加競考,結果名列前茅。洋涇中學因此遠近聞名。

處於上升時期的洋涇中學,不幸被抗日戰爭的硝煙絆住了前進的腳步。1937年“8·13”抗戰爆發,日寇炮擊國民黨浦東駐軍張發奎部隊,不幸流彈震坍教學用房一角,偽社會局命令停課綴教。戰火既興,校舍又毀,學校在黃浦江兩岸幾度搬遷,流離失所。不少學生家庭亦因戰事紛紛舉家逃難離開了浦東。

學校搬遷到浦西租界後,初借馬浪路通惠國小(後為馬當路217號馬當路國小)過渡,1938年2月又搬遷至九江路美最時大樓(今九江路210號)、福州路科學大樓(今福州路390號外文書店)辦學。未逾年,學校又在山東路有正大樓(今“百騰大廈”)三樓擴招二個班。其時,因戰事影響,學生人數日益減少,教職工迫於生活,流動很大,幸部分教工堅持教育事業,不貳其位,才得以維持。1941年8月,學校又遷到福熙路232號(金陵西路232號)石庫門為校舍。東、西廂房各分隔為二,客堂間也闢為教室,門外的一段弄堂,以鐵柵與居民隔離,與門內的天井連成一片,作為課餘活動場所。校舍狹小,不敷教學之用,另借不遠處一私人牙醫診所二樓作教師的辦公室、宿舍。由於當年“洋涇中學”在浦東地區名望較高,很多西遷的市民仍慕名將子女送來就讀。

“我欲洗兵甲,挽彼甘霖難。”在這抗日戰爭最艱苦的歲月里,校圖書館管理員連柏生老師號召師生走向抗日戰場,他歷任南匯縣游擊隊中隊長、大隊長,在南匯發展抗日隊伍,轉戰浙江四明山區,領導浙東三北游擊隊,任副司令員。至今在四明山,還保留著由浙江省委書記譚啟龍題字的連柏生同志紀念碑。在連柏生的影響下,首任教務主任孫楚雲老師1945年赴四明山參加革命;1938屆校友林有用同學初三時投筆從戎,在浦東進行地下工作,又赴四明山抗日,後來成為嘉興軍分區參謀長。

知名校友

李明:全國政協委員、中國工程院院士、從事飛機研發工作近40年的飛機自動化專家、殲-8ⅡM殲擊機總設計師。作為國家重點預研項目的總設計師,在中國最早開展殲擊機的驗證機工作。1951年7月,15歲的李明畢業於洋涇中學國中,參軍入伍,1958年秋,沒有上過高中的李明憑著在洋涇中學國中打下文化基礎和自學能力,以優良的成績考取了我國國防科技最高學府——哈爾濱軍事工程學院飛機工程系飛機自動化專業。

在殲-8飛機的設計研製中,李明主持進行了“殲-8飛機自動增穩系統”的方案論證和研製,超越了當時蘇制米格一23飛機,“飛機自動控制與操縱”這一系統是我國自行研製的第一種裝機使用的殲擊機自動飛行控制系統。他受到了江澤民總書記的接見。

孫錫寵:成都飛機設計研究所副總設計師,殲10戰鬥機機械系統總設計師。1955年高中畢業,被保送至哈爾濱軍事工程學院空軍工程系學習六年,畢業於航空工程專業。他參加了殲8、殲10、梟龍戰鬥機的研究設計,是殲10戰鬥機副總設計師、機械系統總設計師,享受國務院特殊津貼,獲得過部級一等功和多項科技進步獎、2007年國家科技進步特等獎。殲10戰鬥機是我國航空事業的里程碑,是我國具有完全自主智慧財產權第三代先進戰鬥機,國際社會稱中國一步跨入“世界精英戰機俱樂部”。不少國家已開始應對殲-10戰機,日本對殲-10十分擔憂,許多軍事媒體認為日本自衛隊現有戰機“無法應對數量日益增多的中國空軍第三代殲-10戰機的挑戰”。美國防部計畫從2008年起,把部署在阿拉斯加的18架最新型F-22“猛禽”戰鬥機輪換部署到西太平洋最重要的軍事要塞關島,以對付殲-10戰鬥機——這就是我們的校友施加給世界的影響。

由於李明和孫錫寵從事的都是國家最機密的殲擊機涉及,所以他們的對祖國的貢獻,長期不能為外界乃至母校所知曉。孫錫寵校友一直關心著母校的發展和校友的狀況,曾兩次來滬和校友歡聚。每逢母校校慶,他總不忘來信、電致賀,2007年7月,他贈送給母校一架剛剛解密的殲-10戰鬥機模型,殷切期望學校建設達到新的水平,培養出更多高質量的人才!

陳天橋:出生在浙江新昌縣澄潭鎮的小山村東坑坪,媒體視野中他的故事是從1990年入復旦經濟系開始,之前的歷史很少為人知曉,頗有點“英雄不問出處”的味道。其實,他的初高中生活都是在洋涇中學度過。他當年的班主任、後任菊園實驗學校黨支部書記的張帆老師說:陳天橋從初二起歷任勞動委員、學習委員,在老師眼中他是一個成績優異、自信、有主見、有團隊管理意識的學生,在同學中也有很高的威望。他媽媽是普通的工人,厚道本分,言語不多。作為今天開發網路遊戲的中國首富,中學時代陳天橋並不喜歡電子遊戲,主要興趣愛好就是看歷史、傳記書籍,他也是個很講義氣的人,當年和他關係最好的同學黃哲現在就在他的公司擔任盛大駐日本代表。2003年教師節他來看望教育自己多年的張帆老師,每年春節都寄賀卡給老師,這點讓張老師感到非常欣慰和感動。

今天回顧學校的歷史征程,我們可以這樣總結:它底蘊深厚,人文淵藪,名師薈萃,桃李芬芳,尤其是新中國成立以來,學校湧現出一大批在我國重工、軍工、航天、機械、電子自動化和經濟領域作出傑出貢獻的高端科技骨幹和棟樑。

牢記校史,刻苦學習,為著理想,勇敢前進!