簡介

武寧採茶戲

武寧採茶戲武寧採茶戲為江西省第一批非物質文化遺產,是江西省四大地方戲之一。 武寧採茶戲,又稱"武寧茶戲",是贛北一個獨具風格,影響較大的地方劇種,流傳區域以武寧為中心,並在周圍各縣--修水、瑞昌、永修、德安、奉新、靖安、銅鼓以及湖北省的陽新、通山等縣廣泛流傳,深受廣大農民所喜愛。

發展歷程

武寧採茶戲的形成年代雖無文字資料可供參考,但按其藝人師承關係和兄弟劇種之間的淵源關係推算,約有幾百年的歷史。其孕育時間更長一些,可以推至明末清初。對於武寧採茶戲的形成和發展,眾說紛紜。有人認為,武寧採茶戲來自湖北黃梅,這是缺乏根據的。其實,武寧採茶戲的形成和發展,有它自己漫長的歷程:江西武寧採茶戲與江西各地的採茶戲一樣,最早萌芽於"茶歌",即"採茶調"。由"採茶歌"發展到"採茶燈",由"採茶燈"發展到"採茶戲",經歷了複雜發展過程。

由"採茶歌"到"採茶燈"

一、採茶歌

江西武寧採茶戲

江西武寧採茶戲二、採茶燈

武寧民間至今還保存著一種最古老的燈彩--"採茶燈"(也叫花鼓燈),如南嶽、溫湯、蓮花、大橋等山區鄉鎮,每年農曆正月半這種燈。它的演出形式是高舉四盞燈或多盞燈(這燈有的成茶藍形、有的像鼓形,所有稱為"茶燈"或"花鼓燈"),圈地為台,出一台一旦一醜進行演唱。唱"十二月採茶歌"、"倒採茶"、"姑嫂摘茶"、"和尚鋤茶"等,也唱多種民間小調。同時還出現了故事情節,有人物對白。實際上這就是由"燈"過渡到"戲"的一種由小旦小丑倆個人物演出的"二小戲"。由"採茶燈"發展成為"採茶戲",這便是武寧採茶戲的原始階段。由於燈彩把民歌帶進了戲曲,所以至今武寧採茶戲中還保留著許多武寧本地的採茶歌和民間小調,如《茶客游湖》中的"灘歌"和《白扇記》中的"划船調",就是兩首最古老的"茶歌"。"划船調"即唱"十二月採茶",就是來自武寧"鋤山鼓"山歌。還有"撒帳調"、"四季開花"、"鬧五更"等小調,都是從本地的民歌中搬過來的。

在武寧"茶戲燈"發展成為"茶燈戲"的同時,贛中的"板凳龍"(一種也唱十二月採茶的燈彩),鄂東、皖南以花鼓燈為主的燈彩,也在向燈戲發展。武寧"茶燈戲"的發展不是孤立的,它得到南北兩個方面的交流與促進。在武寧茶戲"二小戲"里,有很多曲調就是來自贛南民歌。如《補皮鞋》一劇中的"對花調",與贛南民歌"對花調"一模一樣,不僅鏇律近似贛南民歌,而且襯詞也保留贛南民歌特色和規律。還有《賣雜貨》、《桃花嶺》、《補背褡》、 《攀筍》等小調,都是來自贛南和贛中的採茶調或民歌。武寧茶戲在"二小戲"階段,除吸收了贛中、贛南民歌的養份外,在北面卻與湖北的"東路花鼓"和"黃梅採茶"關係非常密切,它們互相影響,共同發展。這兩個劇種的"二小戲"劇目百分之八十相同,唱腔也大同小異,如在武寧"二小戲"的唱腔中就有"麻城歌"、"黃梅調"(十繡)、"逃水荒"等。

由"採茶燈"到"採茶戲"

武寧採茶燈(二小戲)起源於武寧的"採茶調",又大量地吸收了外來的營養,從而大大地豐富了自己。它從民歌小調向"板腔體"音樂過渡,發展成有自己聲腔特色的"茶戲",是經歷了一段複雜的過程的。

(一)武寧採茶戲"板腔體"音樂的形成,首先是大量吸引了民間說唱音樂和唱本。

明末清初,武寧有一種被稱為"唱生"的民間藝人。茶行、茶社為了招徠生意,經常請這些"唱生"去唱"板凳曲"(一種沒有表演動作的坐唱)。永修的吳城鎮是當時的江西四大名鎮之一,武寧很多人在那裡開茶行,因為茶葉都要由那裡水運出口,所以有很多"唱生"在那茶行里唱"板凳曲",這就有機會與贛南放木排的工人和茶葉商販接觸,於是贛南的民歌、採茶調,就由這條渠道傳達到了武寧。"唱生"們把當時流傳的民間小曲加上"牙板",改造成能唱長段敘事唱詞的唱腔,這就出現了"板腔體"的雛形。試看現在武寧戲中的"茶腔"和"仙腔"上下兩句中的"牙板"過門--"嗒、嗒嗒、嗒、嗒"和"咚、咚咚、咚、咚",便是說唱音樂的跡痕。"道情腔"、"麥腔"中數板和"蓮花腔"等,都是直接從說唱中移過來的,《苦媳婦》調也保留了濃厚的說唱痕跡。

(二)武寧茶戲的主腔--"茶腔"(下河派稱"北腔"),是直接吸收了生活中自然音調--哭喪和哭嫁與鄂東產生的"喔嗬腔"結合改造而成的。

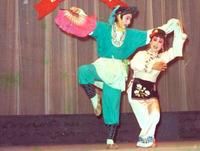

採茶戲

採茶戲如上河派有一位藝人唱的一段女北腔《王氏探監》,如果去掉鑼鼓伴奏和"牙板",它的鏇律就和生活中的哭喪、哭嫁一樣;同樣,如果把一個婦女訴長訴短的哭,記下譜來,編成一定的節奏,配上"牙板"和鑼鼓,就成了上面那段一樣的"茶腔"。所以往往有人說武寧茶戲不好聽,像哭喪一樣,也往往有人評論婦女哭喪時說:"這個婦女哭得真好聽,像唱戲一樣"。兩種說法都說明武寧茶戲某些唱腔與自然音調的哭泣是何等相像。的確,武寧茶戲的整個聲腔系統--"茶腔"、"仙腔"、"漢腔",在表現悲哀、哭泣、傷感的情感時,特別有力,維紗維肖。

(三)"道教音樂"也是形成武寧茶戲聲腔系統的積極因素。

道教在民間流傳源遠流長。封建時代,每家每戶都要死人,凡死了人都要唱道,超度亡靈。所以,道教音樂在民間得以廣泛流傳。武寧茶戲的鑼鼓伴奏和某些唱腔,可以說是從道教音樂中選擇吸收來的。當然,道教音樂被吸收到武寧茶戲中來,是經過很大的改造的,但痕跡還很明顯,如道教的"甘泉觀"平腔鑼鼓過門與上河派"茶腔"的鑼鼓過門就很相似。有時唱腔也有來自道教唱腔的,如武寧茶戲的《打底功夫》中的唱腔,就可以從道教《十方尊》的唱腔中找到原形。

(四)吸收了高腔和大劇種的音樂唱腔。

在武寧茶戲唱腔中,可以找到高腔的痕跡。如《楊駝子討親》一劇中,楊駝子唱的就是高腔。當然,這種"高腔"是經過板腔化改造的。在《趕子圖》一劇中,北腔快板幫腔,也是高腔留下的痕跡,特別是仙腔(下河派叫漢腔),更明顯來自高腔,它的幫腔和尾句都有"青陽腔"的痕跡。武寧採茶戲還直接從鄰近的古老劇種中移植了一些唱腔和板式。如搖板、倒板、三流板,是從修水"寧河戲"(又稱大戲)中搬來的。因為武寧茶戲"上河班",除了演唱茶戲外,也能唱"寧河戲"。故此,人們稱上河班為"半班"(即可以抵得上半個大戲班),所以他們在唱戲時,為了表達情感的的需要,很自然地從"寧河戲"中原原本本借用了一些唱腔。

綜上所述,武寧茶戲是起源於茶歌(包括各種民歌)形成"小二戲",然後吸收了說唱音樂,民間自然音調--哭喪、哭嫁,以及道教音樂和借鑑古老劇種的唱腔,初步形成了自己的一整套"頂板"唱腔系統,經過漫長的演出實踐,不斷完善提高,才形成了今天武寧茶戲這一獨具風格的劇種。

表演藝術

武寧採茶戲的表演藝術有自己的一套程式,如坤角舉手不超眉,坐必架腳。台步有慢步、快步、雲步、跑步之分,走台步時手拿手帕自然擺動,走一步膝蓋稍向前傾,坐下時雙手將後衣擺向後掀,很接近生活。男不出單指,女不出雙指,手法有蘭花手、雲手、三叉手、袖箭手等。水袖功有單抖功、雙抖功、沖袖、翻袖、抬袖、蓋袖、背袖、拖袖、搖袖、抱肩袖等。丑角有小丑、老醜、娃娃醜、婆旦醜、袍帶醜之分,其台步是半蹉步帶跳躍,雙手腕關節松馳下垂,五指稍撒開,懸抱在腰間,常以擅抖打渾取寵於觀眾。由於長期草台演出,武寧採茶戲還創造了一套適應於草台演出的武功和身段,如“三步頭”、“九四頭”、“倒脫靴”、“荷花出水”、“女霸”、“矮步霸”、“三字霸”、“半霸”之分;靶子功有“單刀破槍”、“常德槍”、“大刀對打”、“殺蝴蝶”等。

相關信息

舊社會的武寧茶戲

武寧採茶戲

武寧採茶戲在舊社會,武寧茶戲被誣為"邪戲",不能登大雅之堂,只能在村鎮屋場搭個草台演出,所以志、史宗譜等都鄙不記載。可是農民卻深深喜愛它,農村的草台班社以及半專業性的班社,比比皆是。如上河的"呼攏班"、"三姓班",下河的"成堂班"、"復興班"、"茶戲會"等,活動非常頻繁,每年從正月開始,一直要演到插秧,然後接著唱"青苗戲"、"廟會戲"、"家情戲",做壽、娶親以及豬婆下崽都要唱"賀喜戲"。這些班社的演員本身就是農民,他們農忙種田,農閒演戲;白天勞動,晚上演戲。人們評說,武寧茶戲是農民的戲。由於武寧茶戲深深紮根農村,成為農民不可缺少的精神食糧,所以它能代代相繼,廣為流傳。

解放後武寧茶戲

解放後,在黨的"百花齊放、推陳出新"的文藝方針指引下,於1953年成立了專業的"武寧採茶戲團",1954年該團調九江地區,改變"九江專區採茶劇團",並組織了專門力量對其傳統劇目和音樂進行挖掘、整理和革新,使"武寧採茶戲"這一劇種,獲得新生。武寧採茶戲進城後,才改鑼鼓伴奏為絲弦樂器伴奏。在打擊樂方面也吸收了兄弟劇種的精華,豐富了自己,使武寧茶戲向前邁進了一大步。十年內亂期間,九江專區採茶劇團被強令解散了,武寧也沒有專業採茶劇團。儘管如此,但十多年來在武寧縣境內卻有100多個業餘採茶劇團從未停止過演出活動。