拼音

cuì fàn

解釋

1.戲謔語。

"毳"為三"毛"﹐南粵與閩南“毛”通"無"﹐讀音就是“無”的意思。故"毳飯"猶言三"無"之飯

中原官話“無、沒有”說“冇”,“冇”發音“毛”

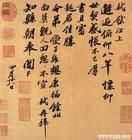

語出宋曾慥《高齋漫錄》:"一日,錢穆父(錢勰)折簡召坡(蘇軾)食皛飯,坡至,乃設飯一盂﹑蘿蔔一碟,白鹽一盞而已,蓋以三白為'皛'也。後數日,坡復召穆父食'毳飯',穆父意坡必有毛物相報。比至日晏,並不設食,穆父餒甚,坡曰:'蘿蔔﹑湯﹑飯俱毛也!'穆父嘆曰:'子瞻可謂善戲謔者也。'

在閩南與南粵地區,“毛”就是沒有的意思。“毳飯”就是沒有白飯,沒有蘿蔔,沒有白鹽

皛本來在古代是一種冷盤,屬於飯前甜品等。但是蘇軾在與錢穆父的趣味生活中演變成了經典的白飯蘿蔔鹽。

這種趣味新詞可以在蘇軾的很多生活中找到。

蘇軾有一天跟錢穆父說什麼是皛飯,錢穆父過了一段時間,請蘇軾去他家吃飯。結果錢穆父開玩笑的給蘇軾準備了一桌皛飯。蘇軾哈哈大笑,咚咚咚的吃過精光。第二天,蘇軾說請錢穆父吃飯,這次是吃“毳飯”他到了蘇軾家,蘇軾一直邀請他聊天,錢穆父說肚子餓了準備好“毳飯”沒有,蘇軾說再聊一下,不急。又過了一陣,錢穆父再也忍耐不住了,再三邀請蘇軾去吃飯。蘇軾說:“好,準備好了。我們現在就去。”錢穆父雖然早知蘇軾這個“毳飯”肯定有詐。誰知道一看,什麼都沒有。

錢穆父奇怪的問道:“飯呢?”蘇軾說:“毛飯,毛蘿蔔,毛白鹽。”後他們才把準備好的飯菜拿出來一起吃飯。

這也做的太絕妙了,在宋代文人中很多有這樣的趣味事情。然而蘇軾的趣味仿佛特別多。